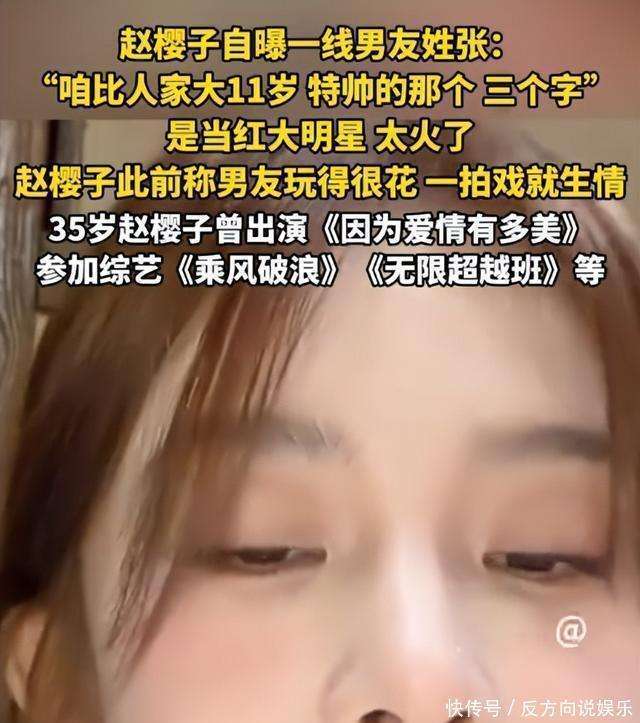

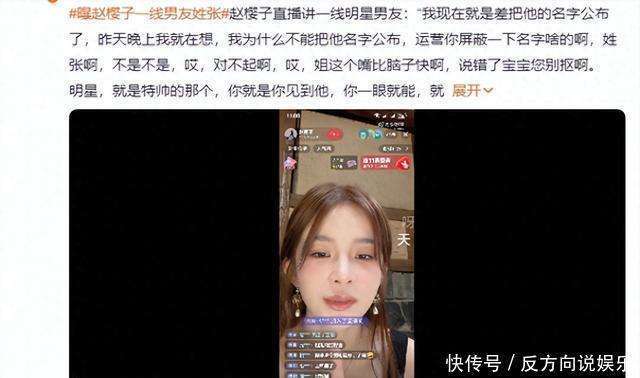

最近,赵樱子又上了热搜,这次又是那种令人又想看又想骂的类型。她在直播中随口说了句“男朋友姓张”,结果一下子就引发了网络,舆论炸开了锅。

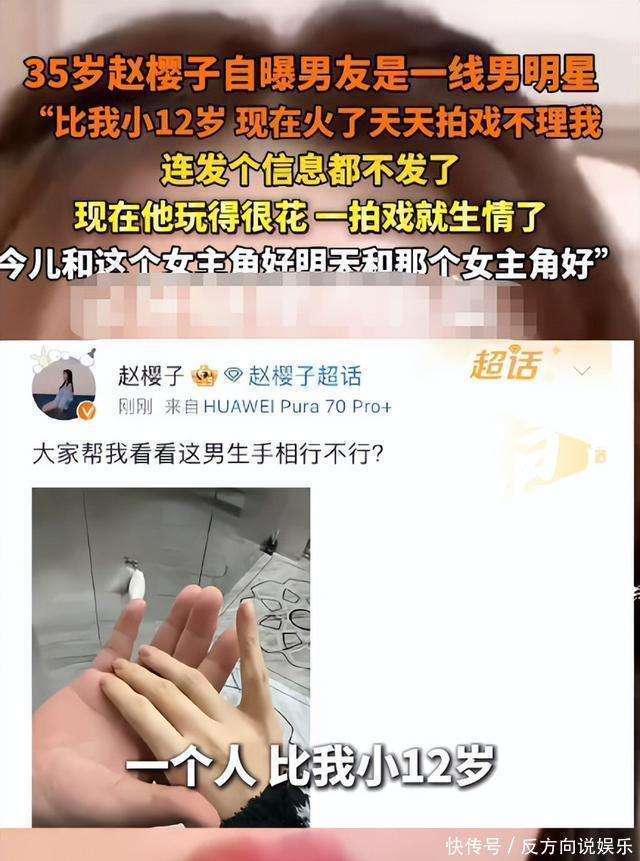

网友们立刻开启了“侦探模式”,猜测起男朋友到底是谁,大家纷纷八卦,讨论得热火朝天。事实上,赵樱子之前也曾透露过自己和一线男星有过恋情,结果那次的爆料令人听了直摇头,前言不搭后语,完全没有逻辑。这次她又来了,似乎嘴快心慢,本来快要说出真名,结果却急忙刹车。

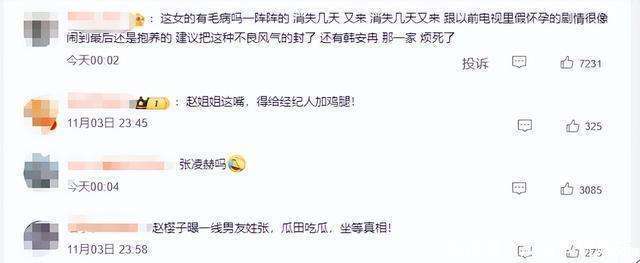

她提到男朋友是个“顶流”,比她小12岁,今年凭一部仙侠剧火了起来。听上去像是剧情,像是段子,但也许是真的,当然也不排除有炒作的成分。网友们开始翻剧单,查演员表,结果年龄和姓氏都对不上,几乎没有人能对上号。有人猜测是张晚意,有人则想到了张凌赫,但无论如何,年龄始终对不上。于是,“张大大”一时间成了大家拿来调侃的万能替代名,大家都图个乐子,纷纷嘲笑一番。

然而,这事儿并不仅仅是娱乐八卦这么简单。背后有个更敏感的话题,那就是“人设”。赵樱子的人设曾经是温柔邻家女孩,清新可爱,给人留下了不错的路人缘。但随着这些不断的爆料和眼球操作,她的“滤镜”也慢慢被消耗得差不多了。红毯上晕倒、直播时自曝私事、主动向网友喊话,样样都带着浓浓的流量味。观众开始怀疑,她是不是在借这些戏外话题继续为演技打广告。演技跟不上,话题却一个接一个,这种套路或许在短期内能见效,但从长远来看,风险却不小。

公众的记忆是很短暂的,热度来了又去。而随着人设的瓦解,信任感也在悄悄流失。更有意思的是,这种“暧昧又控诉”的剧情常常把观众分成两派。一派同情她,觉得她在感情上受了委屈,声援她反击冷暴力;另一派则觉得她把私人感情当作流量工具,不够成熟,也不够负责。两派各执一词,放大每一个细节,甚至把这些本应属于私人的事情,变成了全民的谈资。

更为复杂的是,被点名的“张姓男星”也被推上了风口浪尖。无论他是冤枉还是有罪,网友们已经开始在网络上对他进行审判。而他选择保持沉默,可能是为了避嫌,也可能是担心卷入口水战。可是,沉默往往在网络上被解读为“默认”或“有罪”。公众平台的审判速度有时比法律还要快,而且往往不注重证据的真伪。

当我们在看热闹时,不妨想一想,当事人的名誉和职业生涯也在被消费。更值得关注的是,还有第三方被牵连,最容易被忽视的,往往是孩子。孩子会怎么看这些事情?恐怕没人认真去想过。如果孩子看到母亲在镜头前哭诉,或者看到父亲被舆论肢解,心里会是什么感受?孩子不需要成人版本的八卦,他们需要的是一个稳定的情感环境和安全感。而当“家事”被变成公众娱乐,孩子的隐私也在被无情消耗。

亲妈、后妈、前任、现任,这些标签在舆论场上被随意搬弄。有人把后妈妖魔化,有人则把前任美化,但现实远比这种简单的二元对立要复杂得多。人设变化得像魔方一样,转一圈就成了新的故事,但观众往往忘了背后人物的真实情感与温度。她可能是为了曝光,可能是为了自保,也可能只是情绪的宣泄,谁能说得清楚呢?

赵樱子原本的好感度,或许已经从温柔的“滤镜”变成了公众审判台上的证据。而那位被疑的“张姓男星”,最怕的不是谣言本身,而是无法有效辟谣。在流量为王的时代,真相往往被埋在杂音中,难以辨认。我们看着别人互撕取乐,但也许我们应该多一些耐心,少一些指责。

对当事人,我们可以多点宽容,不必把每一次失言都当作万恶之源。宽容不是纵容,真有伤害,法律和职业道德应该有回应。平台和观众也有责任,别把别人的私人伤痛当做自娱自乐的素材。明星也是人,家庭也是家庭,孩子更需要保护,而不是消费。

如果赵樱子能将重心放回到作品上,努力提升演技,也许还能挽回部分口碑。反之,如果她继续将私事当作流量工具,路人缘恐怕会逐渐消失。人设是可以重建的,但这需要时间、真诚,还需要通过作品来说话。

公众的尺度,或许应该从猎奇转向理性,给当事人和孩子更多空间。舆论不是法庭,热搜不是正义,八卦也不是生活的全部。希望未来,我们能更多关注演员的演技,而不是段子和炒作。也希望当事人在处理私事时,能更加谨慎,考虑到家人和孩子的感受。最后,娱乐可以解闷,但不要拿别人生活中的痛苦当做消遣。围观可以,但请控制好自己的情绪,别把人性踩成笑料。

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

(如何高效脱单))

)

)

)