一个人,15个角色, 110分钟,改编自刘震云同名小说的独角戏《一地鸡毛》,不仅让演员张一山在鼓楼西剧场的舞台上完成了从影视明星到话剧演员的蜕变,也让这个主要由90后年轻人组成的主创团队赢得业内外一致认可与赞赏。该剧经过三场预演后又精心打磨完善,11月13日迎来正式首演。当舞台上最后一根鸡毛缓缓飘落,灯光渐暗,观众席爆发的如潮掌声和喝彩,正是对这场充满勇气与巧思的创作最好的肯定。

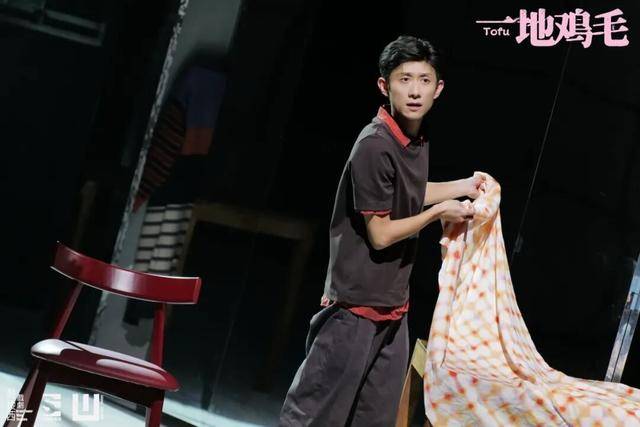

独角戏《一地鸡毛》剧照。鼓楼西提供

作家刘震云的小说《一地鸡毛》以新写实主义笔法,铺陈出改革开放初期小职员小林的生活琐碎:一斤馊豆腐的争吵、孩子入托的奔波、单位里的人情算计,没有激烈冲突,只有温水煮青蛙般的日常侵蚀。将这样一部散点叙事小说搬上舞台,最大的挑战在于如何避免情节碎片化,而主创团队的破局之道,是用独角戏形式完成“减法”与“加法”的艺术平衡。90后制作人吴思聪独具慧眼和胆识,选择徐圆圆编剧、李奎导演、张一山主演这个令人耳目一新的创作阵容,没有将经典变成怀旧标本,而是让“一地鸡毛”在当代舞台上重新飞扬,成为映照每个普通人生命境遇的精神镜像。

编剧徐圆圆坚守“扎根原著,向上生长”的改编原则,既保留了小说中机关单位的众生相、家庭邻里的烟火细节,延续了刘震云“平实中见锋芒”的语言风格,又以“谨慎注入当代解读”的智慧,提炼出跨越时代的精神内核,以主人公小林对自己人生中重要事件从被动到主动的态度变化、对“选择”的发现和觉知,作为剧作改编和组织情节的重要暗线。这种具有当代视角的改编,没有做原著的“搬运工”,不仅为导演的二度创作和演员的表演提供了更多空间,也让当代观众可以更加关注和思索生命的价值和责任。

极具表演能力的青年戏剧人李奎,又展露出令人惊艳的导演才华,他带领整个创作团队让《一地鸡毛》的舞台丰富灵动,充满巧思和想象力。折叠镜墙既是空间分割的道具,又是自我映照的隐喻,当张一山推动镜墙时,折射出的多重影像恰似小林被生活挤压的多重身份;二层平台的分层设计,让人物的诗意理想与现实的琐碎生活形成视觉对位,强化了理想失落的宿命感。没有繁复换装,仅靠基础款服装的增减搭配和一些充满奇思妙想的道具,让不同人物鲜活立体又充满生活情趣:象征婴儿的襁褓还可变为桌布、书包;扎成板鸭形状的花布,瞬间成了小林身上的围裙……打给舞台、人物和观众的三类灯光营造出强大的沉浸感,公交车戏的暖黄色光、职场戏的冷白光,都成为情绪表达的延伸。听觉上的赋格音乐采样日常声响,让台词、音效与音乐共同完成“听觉叙事”,让烟火气与艺术感达成奇妙平衡。

独角戏《一地鸡毛》剧照。鼓楼西提供

张一山的表演,是这部独角戏的灵魂所在,更是一次彻底的自我突破。接到邀约时,他曾辗转反侧半个月,最终用“最笨的投入”将挑战变成了值得自豪的表演。他在不同角色之间的丝滑转换,堪称一场“表演的盛宴”。演小林时,他脚上的凉鞋,摩挲纸袋的指尖,藏着初入职场小青年的窘迫与不甘;演单位领导时,他腰杆一挺、语气中的停顿都带着权力的褶皱;演憨厚的杜老师在拥挤的公交车上微笑挥手,他一句带着方言口音的“回去吧,孩儿”,让台下包括宋丹丹在内的观众都热泪盈眶;就连演同一个小林,从最初卖板鸭时的羞耻到后来的坦然,他都能通过细微的面部表情变化,展现小人物被生活磋磨的痕迹。

更难得的是张一山对“间离感”的把握,他没有刻意让观众沉浸,反而通过角色转换的“跳进跳出”,让观众在“欣赏”与“思考”之间自由切换。这种抽离感让小林的故事超越了个人叙事,成为一代人被生活规训、在妥协中成长的集体记忆。正如观众所言:“他演的不是小林,是每个在生活压力中挣扎的我们。”

独角戏《一地鸡毛》剧照。鼓楼西提供

对于当代观众而言,《一地鸡毛》的共鸣早已超越了20世纪80年代的时代背景,职场中的察言观色、家庭里的柴米油盐、理想与现实的落差,这些“鸡毛蒜皮”依然是当下生活的主旋律。这部由90后主创团队打造的作品,用年轻的视角激活了经典的生命力,本质上也是对生活真相的集体回应:我们都曾是怀揣诗意的小林,最终在一地鸡毛中学会了与生活和解,但那些未曾完全磨灭的理想与良知,正是支撑我们前行的力量。

记者:王润

)

)

)

)

)

)

)

)

)

(阴道埋珍珠))

)

)

)

)

)