在短视频内容竞争愈发激烈的当下,“反转剧情”“身份反差” 早已成为创作者吸引流量的常用手法,但影视飓风 Tim 的相亲角视频,却意外陷入了舆论漩涡,招来铺天盖地的批评。这场争议的核心,从来不是 “剧情设计是否巧妙”,而是当一个手握资源与财富的创作者,将普通百姓的婚恋焦虑、父母对子女的牵挂,当作 “剧本素材” 来编排时,暴露的阶层隔阂与对生活重量的轻慢 —— 这种观感上的不适,远比 “剧情漏洞” 更让观众难以接受。

要理解 Tim 为何被骂得惨烈,首先得看清他所选择的 “叙事靶场” 与 “反派设定” 之间的巨大错位。在传统的 “帝王微服私访” 类故事里,观众之所以能接受 “扮弱打假” 的爽感,本质是因为故事里的 “反派” 指向明确:是欺压百姓的贪官、横行乡里的地痞,他们代表的是不公与恶,主角的 “反转” 是对正义的伸张,契合了大众对 “惩恶扬善” 的朴素期待。但 Tim 的视频却完全颠覆了这种逻辑 —— 他把镜头对准的相亲角,没有绝对的 “恶人”,只有一群为儿女婚恋操碎了心的老大爷老大妈。这些老人或许会在择偶时看重学历、家境,言语里可能带着现实的考量,但本质上是出于对子女未来的担忧,是无数普通家庭生活里最真实的切面。

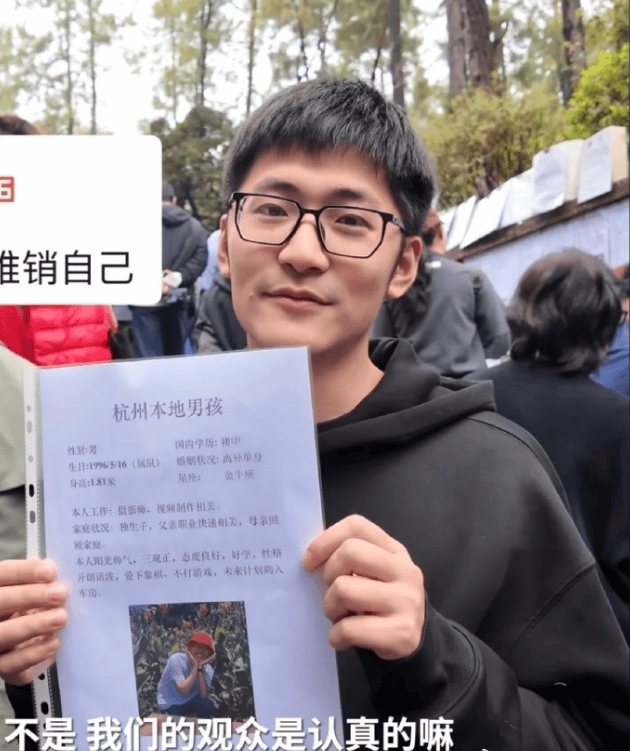

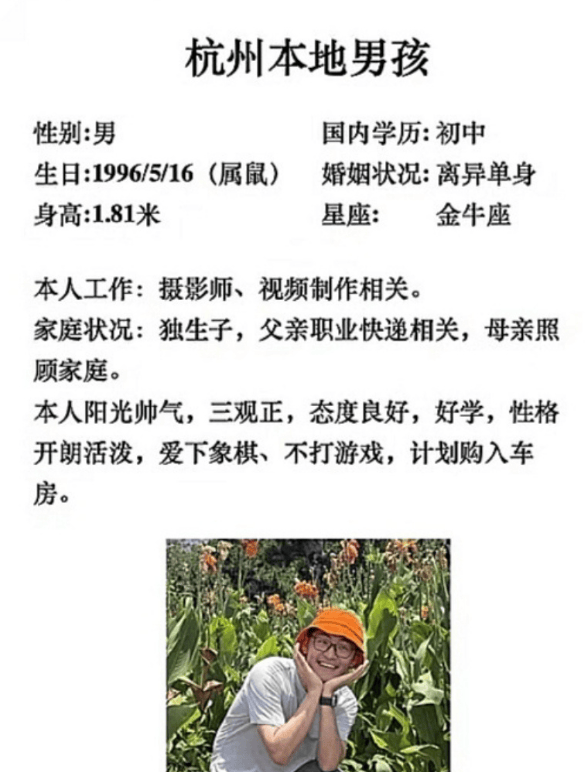

当 Tim 带着 “创业成功富二代” 的真实身份,刻意伪装成 “国内初中学历、离异单身、父亲从事快递相关工作” 的普通人,潜入相亲角与老人互动时,整个行为就从 “记录生活” 变成了一场带有俯视感的 “剧本表演”。他精心设计的 “底层人设”,像是为后续 “逆天反转” 埋下的伏笔 —— 当最终揭晓自己的真实身份,以及 “父亲是快递公司老总” 的背景时,或许想营造 “打破学历偏见”“证明个人能力比出身重要” 的正面立意,但在观众眼中,这更像是一场用普通人的生活焦虑 “做秀” 的流量游戏。那些老人在镜头前真诚表达的担忧、认真给出的建议,在 “反转” 的瞬间都变成了被编排的 “剧情素材”,这种对他人情感的轻慢,远比 “人设造假” 更让人反感。

更值得深思的是,这场争议背后暴露的 “脱离群众” 的创作心态。或许 Tim 团队认为,只要站在 “打破婚恋偏见”“为底层男女发声” 的立场上,就能获得目标客群的认可,却忽略了最关键的一点:真正的 “发声”,应该是站在平等的视角去倾听、去理解,而不是以 “救世主” 或 “观察者” 的姿态去编排、去演绎。他们误以为 “站稳性别立场”“传递正能量” 就能成为内容的 “无敌 buff”,却忘了内容创作的核心是 “共情”—— 当创作者与被记录者之间隔着阶层的鸿沟,无法真正理解普通人生活的重量时,再完美的剧本也会显得空洞且冒犯。就像网友质疑的那样:“到底是给底层男女发声正名,还是把普通老百姓的家长里短,当作富二代的流量密码和吸粉素材?” 这个问题的答案,早已藏在视频里那些被刻意设计的 “反差” 与 “反转” 中。

更关键的是,这种创作逻辑的问题并非 “性别专属”—— 哪怕换成 “性转版”,让一位家境优渥的女性伪装成普通女孩去相亲角 “体验生活”,最终揭晓身份制造反转,同样会引发争议。因为问题的核心从来不是 “性别立场”,而是 “阶层视角”:当创作者用自己的资源和身份,去消费普通人的真实生活与情感时,本质上都是一种不平等的对话。相亲角里的老人不是 “剧本里的 NPC”,普通人的婚恋焦虑也不是 “流量游戏的道具”,那些家长里短的背后,是无数人对幸福的渴望、对生活的坚持,这些都不该被简化成 “反转剧情” 里的陪衬。

这场争议给所有内容创作者提了个醒:流量或许能靠 “剧本” 和 “反差” 获取,但观众的信任与认可,只能靠真诚与共情赢得。当创作脱离了对生活的敬畏、对他人的尊重,再精巧的设计也只会沦为 “翻车现场”。毕竟,观众想看的是真实的生活、真诚的表达,而不是一场用普通人的焦虑 “演” 出来的流量大戏。

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)