电影院冷得像冰窖?黄晓明陈坤舒淇新片票房惨淡,背后真相让人心惊!

你敢信吗?曾经一呼百应的顶流明星,如今新片票房竟跌破百万大关!黄晓明的《阳光俱乐部》587万,陈坤的《旁观者》117万,舒淇的《寻她》紧急撤档……这些名字放在过去,可是票房的保证啊!

#明星失灵# #电影寒冬# 话题瞬间引爆网络。是明星过气了?还是电影本身出了问题?

01 消失的宣发:我们被困在“信息茧房”里了!

很多人第一反应:票房差,肯定是电影太烂!

但真相真的如此吗?

《阳光俱乐部》导演是戛纳常客魏书钧,黄晓明还凭此片拿下金爵奖影帝;《旁观者》的松太加是藏地电影佼佼者;《寻她》甚至被不少影迷列为年度十佳。

问题来了:片子不差,为什么没人看?

关键点在于——你根本刷不到这些电影的消息!

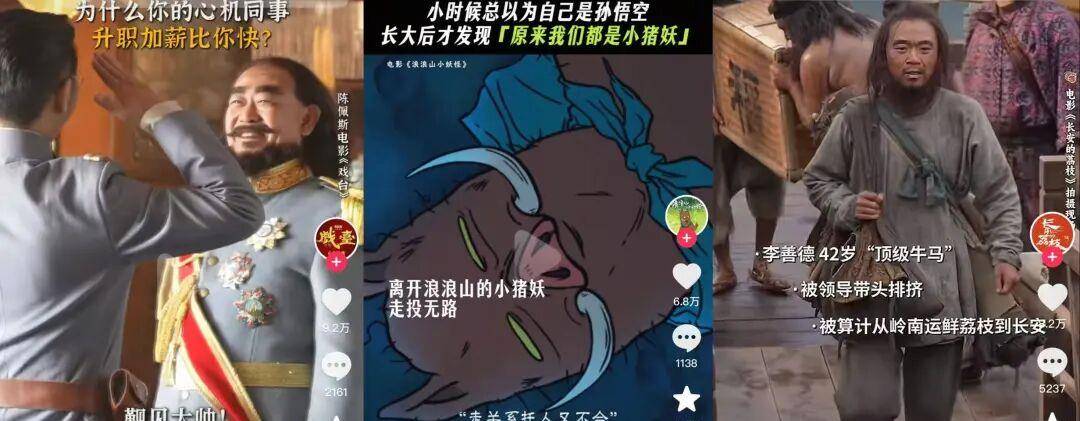

在算法统治的今天,你的手机早已被精准分类。打工人的页面充斥着“职场逆袭”“牛马电影”,怀旧党被推送“情怀杀”,女性观众看到的永远是“性别议题”。

宣发不再求广而告之,只求精准包围。而那些无法被简单标签化的文艺片,就这样消失在了大众视野。

回想二十年前,《英雄》在人民大会堂办首映,梁朝伟张曼玉李连杰全员站台,公交站牌全是电影海报——那时候,就怕你不知道!

如今呢?电视、杂志、户外广告几乎失效。如果你的短视频信息流里没有某部电影,它对你来说就等于不存在。

更可怕的是,连排片都被巨头垄断。

今年国庆档十部新片,猫眼主控五部,票房前三全部由其出品。淘票票同样不甘示弱,两大平台几乎包圆了优质电影的发行。

当你在同一个平台看资讯、买票、评分时,你对电影的认知已经完全被掌控。既是裁判又是运动员的平台,早就为你筑起了高高的信息围墙。

02 明星祛魅:我们不再相信“造梦神话”

宣发受阻只是表象,更深层的是——明星号召力的彻底崩塌。

曾经,全明星阵容就是票房灵药。《风声》集齐周迅李冰冰黄晓明,《英雄》被视为影史巨制,《天堂口》汇聚两岸三地男神……

那时候,我们相信明星编织的梦,渴望体验银幕上另一种人生。

但现在呢?除了主旋律大片,你多久没看到真正的“全明星阵容”卖座了?即便有,你也记不住任何故事和情感。

观众心态彻底变了!

大家不再为明星买单,只为话题和情绪共振走进影院。一旦发现“货不对板”,立刻转身离开,绝不留情。

当明星在综艺里消解神秘感,当现实压力让我们无力做梦,当银幕上的生活显得如此遥不可及……我们对明星的滤镜,碎了。

黄晓明早在2019年就坦言无戏可拍,这不是个例。

真相很残酷:真正有票房号召力的演员寥寥无几。那些顶流突然发现,所谓的号召力不属于自己,而属于那个允许造梦的时代。

03 绝地求生:顶流们的“再就业”之路

面对困局,明星们不得不撕掉标签,开启“再创业”。

舒淇转型导演,推出半自传电影《女孩》。虽然票房仅344万,但这是她写给自己的情书,更是给同类人的告白。

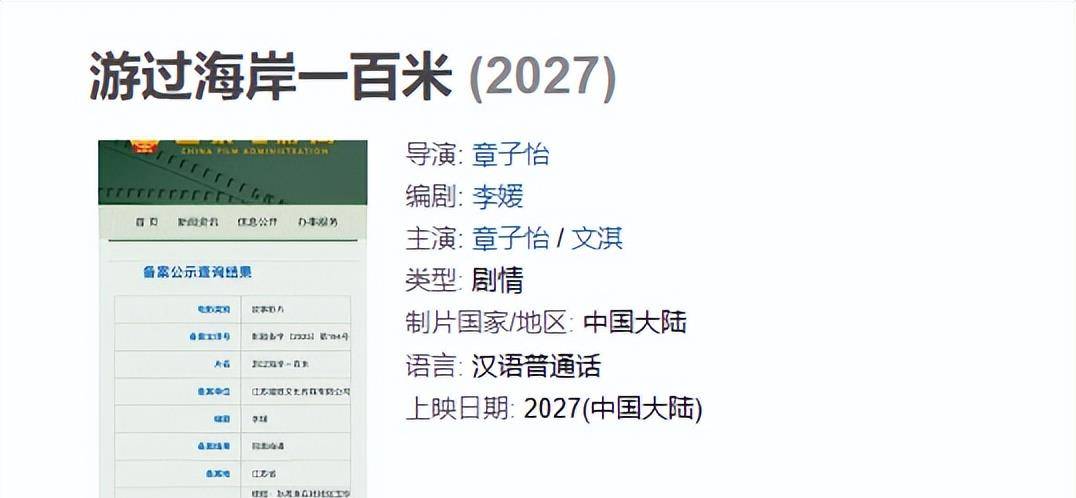

章子怡首执导筒《游过海岸一百米》,搭档金牌编剧李媛,据传文淇加盟女二。

姚晨从《送我上青云》到柏林银熊奖作品《生息之地》,成功转型监制。

更早的徐峥、黄渤、邓超都已完成身份转换。

还有人选择在表演上破局。

海清彻底撕掉“国民媳妇”标签,在《隐入尘烟》中化身农妇贵英,在农村生活十个月磨炼角色。接着在《我本是高山》中演绎校长,完全颠覆以往形象。

黄晓明则不断挑战复杂角色——《戴假发的人》中内心扭曲的孟中,《阳光俱乐部》里患认知障碍的吴优。他放下身段,专攻“小”成本、“小”人物。

从商业成绩看,这些转型难言成功。但他们仍在努力表达——表达自我,挑战极限,突破舒适区。

结语

电影院的冷,不只是空调温度太低,更是整个行业的寒冬。明星光环褪去,宣发渠道变革,观众口味迭代……

但在这些顶流的挣扎中,我们依然能看到一丝微光。他们或许再也回不到那个众星捧月的时代,却可能以更沉默、更坚韧的方式,成为中国电影的另一根脊梁。

至于票房号召力?既然从未真正拥有,丢了又何妨!重要的是,他们还在演,还在拍,还在用自己的方式热爱着电影。

这就够了。

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)