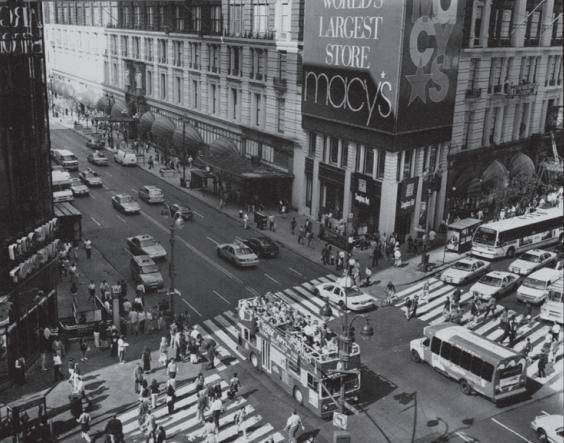

道格拉斯·列维尔纽约

中国纪实摄影走到今天,已经到了一个关键的节点--当代需要关注的重要问题,就是如何在纪实中通过个人更强烈的主观介人和批判性思维,对纪实摄影的走向起到更好的推动作用。当然,摄影自诞生以来,最重要的一个价值就在于记录,以文献价值对社会人文的贡献来说,直到今天也是应该继续发展的。但是在当代,摄影面临了更多的机遇和挑战,纪实摄影也留给我们非常重要的思考空间。

贝伦尼斯·阿博特变化中的纽约之一

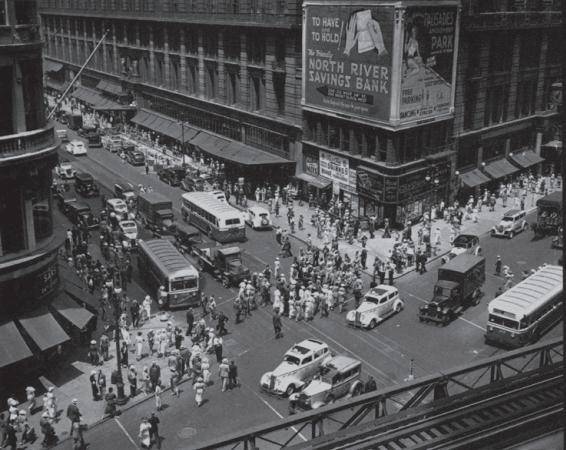

贝伦尼斯·阿博特变化中的纽约之二

其实早在半个多世纪以前,美国女摄影家贝伦尼斯·阿博特就认为:现实主义--或者“纪实价值”——是内在于摄影过程的,呈现在每一张“好照片”里,而影像没有因为夸张的技术支配而歪曲变形。然而,阿博特在提到杰克·伦敦(美国现实主义作家)时,也引入了倾向于文学的主题:现实主义聚焦于“真实人物”“充满”“愿望和信念”,而这些愿望和信念既属于人物,也属于作者本人。再者,这似乎引人了阿博特作品中不那么显著的一个主题:她认为,摄影师的客观状态“不是机器的客观性能(objectivity),而是明智的人类的客观性质(objectiveness),其核心带有个人选择之谜”。

接着在别处写到纽约的纪实摄影时,她敦促道:必须深思熟虑地从事这项工作,以便艺术家在敏感和细腻的摄影感光乳剂中真正记录下城市的灵魂……用足够的时间产生表达效果,其中动人的细节必须和设计的平衡、主题的意义相一致。

于是美国的视觉文化学者约翰·塔格在《表征的重负--论摄影与历史》中对此做了进一步地表述:这不是杰克·伦敦的粗犷风格和开阔视野,而是表达了一种现实主义观念,与阿博特的“个人表达和“创造性发展”的强调一致。这里引人了如下观念:现实主义远不是对先前存在的事实的中立呈现,它或许包含某种重要的形式策略。诚如阿博特所见,“(对于摄影师来说)第二个挑战是把秩序强加于所见之物,提供视觉语境和知识框架对于我来说,这就是摄影艺术”。正是在这个意义上,她所谓的摄影的“审美因素”,与她纪实或者现实主义的目的并不矛盾。这足以让我们相信,阿博特的“现实主义”的“内在”特征的复杂性。我们必须和往常一样,看到现实主义在意义层面上,被界定为复杂构建过程的结果。仅仅将表征与其之前的“现实”做比较,我们无法准确判定表征的现实主义特征。现实主义表征的呈现不是以任何直接或者简单的方式,与表征“之前”呈现给我们的东西构成一致。相反,这是一个复杂过程的产物,而这个过程涉及对确定的表征手段积极的、有选择的利用。

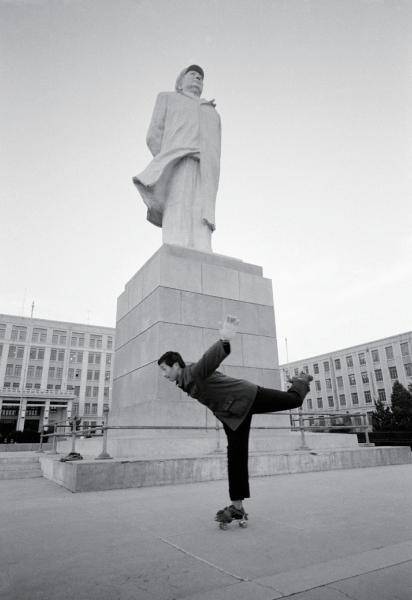

刘香成 滑旱冰经过毛主席像·大连

其实在中国摄影的早些时候,一些个人化立场强烈的摄影家也已经注意到了这样的倾向。或者说,从整个大的摄影史进程来看,我们发现了这样一种更个人化的、更私人化的,或者说放弃所谓宏大叙事的表达纪实的可能性,确实已经为纪实摄影带来新的气象。比如当年刘香成拍摄的中国,在他那个时代其实已经展开了一种尝试,就是一种个人化、私人化的纪实表达。恰恰是这种个人化和私人化的视角,却折射出一个时代变化当中很有价值的核心内容。从这个角度讲,中国摄影纪实也开始了转向,只是没有受到人们更多的关注而已。

也许到今天,我们可以更清晰地认识到如何从更个人化的视角来展示现实,来展现影像对于整个中国发展变化的一种视觉延伸,而不是一上来就先宣扬一定要担当重大的历史使命。我们需要的是谋求一种更加个人化的人文主义的回归,切口更小一点,也许会将中国的纪实摄影变得更人性化。因为再过50年,或者100年,当那时的人们挑选关于当年的纪实图片的时候,会发现留下来的肯定是一些个人化、个性化很强的作品。因为那时的人们想知道的,已经不再是那个时代曾经发生了什么,所需要的不再是简单的文献价值。因为曾经发生了什么,已经被无数的相机和手机甚至无处不在的摄像头记录下来了。后人感兴趣的是,曾经有个人用他自己的方法看待中国社会进程的变化,从他自己的角度找到了一种独特的表述方式。尽管这样的表述是个人化的、私人化的,但能从中看到当时这个人是怎么思考中国的进程。这远比留下一部简单的文献更有价值、更重要。这也许就是阿博特当年预示的:摄影师的客观状态“不是机器的客观性能,而是明智的人类的客观性质,其核心带有个人选择之谜”——越个人化、越私人化,越摆脱简单的、大而无当的宣传模式,越具有批判性,越好?

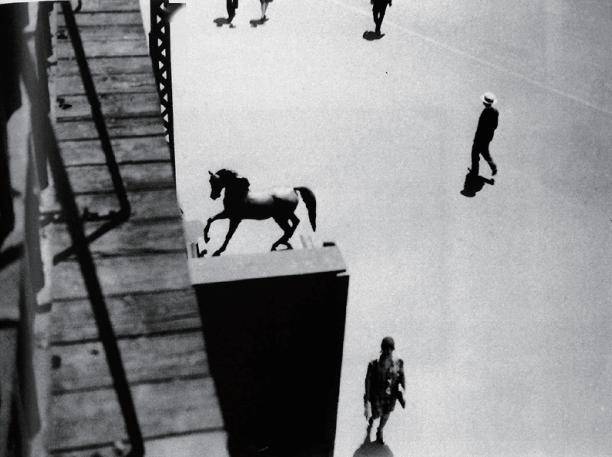

荷马·佩奇 纽约,1949-7-14

贝伦尼斯·阿博特哥伦布大道和百老汇上的高架桥,1929

【关于林路】

林路,生于1956年,上海人。上海师范大学影视传媒学院教授,中国摄影家协会会员。主要成果是艺术摄影和摄影著作,专长于风光摄影、人体摄影和暗房特技制作。共有近百幅艺术摄影作品获奖,入选影展;出版摄影理论和技术专著120多本。1999年,2001年获得第四届、第五届中国摄影金像奖。从事摄影教学和摄影理论研究30余年,具有丰富的摄影策展经历。

往期分享:后工业时代的回首凝望|从李樯的《家园》看影像的终极价值 | 陆元敏的色彩思维 | 让摄影成为生活方式的朱宪民 |从王瑶的后“9·11”到京剧人生 |任曙林的《中学生》 |马杰镜头中母亲的血脉与隐喻|胡群山的《血色——史迪威公路》|李好镜头深处的大海|不著一字 尽得风流——朱浩《影城》 | “老顽童”蔡焕松的摄影足迹 |解读史志辉的《北方地坑院》 |《马语者》的王争平 |廖永勤的阆中 |钟维兴的《失落园》评述|问道风景说王达军 |邵大浪文人情怀的影像钩沉|王建军献给洪荒大地的敬畏之情|王琛如何解读地球的表情|穿越时间到达理想彼岸的段岳衡|严明镜头中现实深处的虚无与荒诞| 叶文龙时空漫游的视觉思辨 |从《野外拾回的小诗》说王苗 |试说石广智的《马尾造船人》 |试说陈征的《墨界》 |薛宝其的“上海印记” |郭际:山河祭·水云间|从斯特鲁斯、弗里德兰德到郑知渊|林路:严怿波的都市物语|《启示》与贺肖华的幽默人生|戴继民的影像实验与冒险|远离童话世界的马良|张望“出神入化”的境界

本文文章选自《林路:摄影的时空碎片》

)

)

)

)

)

)

)

)

(私密埋线是什么意思))

)

)

)