保时捷前三季度销售利润下降 战略调整与市场压力双重打击。近日,保时捷公布的2025年前三季度财报引发市场关注。公司实现销售收入268.6亿欧元,较去年同期下滑6%;营业利润仅为4000万欧元,而去年同期为40.35亿欧元,同比降幅高达99%;营业利润率从14.1%骤降至0.2%,几乎趋近于零。

截至10月24日收盘,保时捷股价报34.81欧元,较2022年上市时的82.5欧元发行价下跌近58%。曾经凭借高利润率被誉为“豪车印钞机”的品牌,如今陷入了前所未有的业绩困境。

利润断崖式下跌的背后是多重压力的集中爆发。财报中明确列出的战略调整带来的巨额支出首当其冲。由于决定推迟纯电车型推出、终止电池自产计划,这两项重组措施产生了约27亿欧元的额外成本,几乎吞噬了全部利润。这种战略转向并非突然之举,2024年保时捷营业利润已从2023年的73亿欧元跌至56亿欧元,今年的暴跌更像是积弊的总爆发。

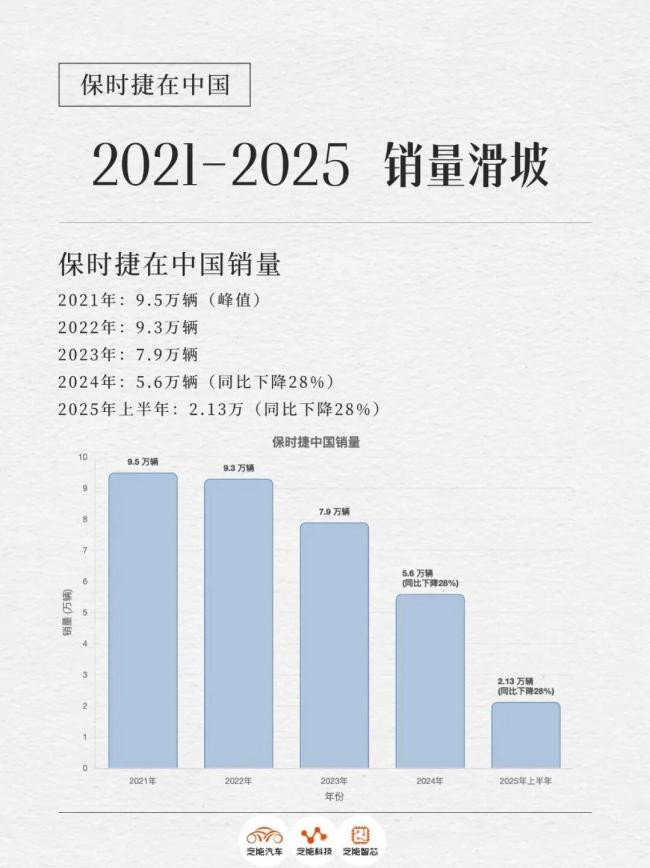

中国市场的持续低迷成为拖累业绩的关键。作为曾经贡献全球30%销量的最大单一市场,保时捷在华销量自2026年的9.57万辆顶峰后连年下滑。2024年同比暴跌28%至5.69万辆,2025年前三季度再降26%,仅交付3.2万辆,市场份额缩水至15%。时任CEO奥博穆曾表示,保时捷没能跟上中国市场的快速变化,电动汽车发展速度远低于预期。2024年保时捷新能源车交付占比仅27%,纯电车型Taycan销量下滑49%,前三季度更是只卖出12641辆,同比再降10%。更关键的是,其“重三电、轻软件”的技术路线明显水土不服。车机系统流畅度不足,本土化功能缺失,面对中国消费者对智能化的高需求毫无竞争力。理想、问界等品牌在SUV领域持续发力,小米SU7Ultra则以更低价格提供相近性能和更丰富智能配置,直接抢走了不少潜在客户。

国际市场的压力同样不小。美国进口关税政策让保时捷前三季度多支出3亿欧元,预计全年损失将达7亿欧元。为了抵消成本,保时捷已计划提高美国市场售价,但这无疑会进一步考验消费者的接受度。与此同时,组织变革带来的费用和电池相关的一次性支出,让本就紧张的财务状况雪上加霜。面对困局,保时捷选择了战略大掉头。9月公布的方案显示,原定于2030年代推出的电动平台研发计划将推迟,现有内燃机车型的市场生命周期将延长,甚至定位高于Cayenne的全新SUV系列,也将率先推出内燃机及插混版本。同时,保时捷启动了激进的成本控制:全球计划裁员1900人,年内还将裁减2000个临时岗位,中国经销商网络也将从150家缩减至100家。

这种转向引发了市场的分裂态度。有投资者担心,在全球电动化的大趋势下,放慢电动化脚步会让保时捷错失机遇,甚至影响豪华品牌定位。但支持者认为,这是务实的选择——与其在不擅长的电动化领域硬拼,不如先靠燃油车稳住基本盘,避免更大损失。保时捷执行董事会成员布雷克纳强调,这些调整是为了长远增强韧性和盈利能力,公司有意识地接受短期业绩不佳。从实际动作看,保时捷也在补短板:成立上海研发中心,组建300人团队开发专属车机系统,计划2026年搭载全系车型,还在推进“在中国,为中国”的定制车型策略。

只是这场“校准”能否见效还是未知数。中国本土豪华新能源品牌的攻势仍在持续,2025年更是迎来新产品集中爆发期。而电动化转型的窗口期有限,一旦落后过多,再想追赶将难上加难。或许保时捷的困境正是传统豪华品牌转型期的缩影。当机械性能的光环让位于智能体验,当品牌溢价遭遇高性价比本土产品的冲击,如何在短期生存与长期发展间找到平衡,成了必须面对的考题。对于保时捷而言,2025年的业绩低谷已成定局,但能否如管理层预期的那样在2026年回暖,还要看这场战略调整能否真正踩准市场的节奏。

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

(老公一碰我就烦怎么办))