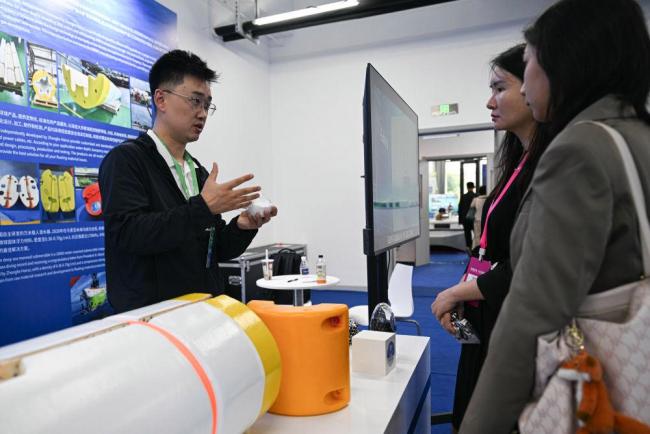

2025年10月28日,海南三亚崖州湾科技城高新区举办了一场为期三天的深海技术与装备成果展。展览上,123件深海“硬科技”集中亮相,其中28件为国内首次展出。这些装备已通过真实海试验证,从能潜入万米深渊的水下滑翔机到可24小时清理海洋垃圾的无人船,再到实现水下光通信的“信息高速公路”,展示了中国深海装备的技术高度,并揭示了一个从科研突破到产业落地的完整链条正在海南加速成型。

首次亮相的装备主要集中在智能无人航行器、深海传感器、专用能源系统和深海作业保障设备四大类。最引人注目的是“海燕—X”万米水下滑翔机。它形似鱼雷,依靠内部油囊调节浮力,在海水中滑翔前行。这种低功耗设计使其续航里程高达7600公里,足以横跨半个太平洋。其最大工作深度达到11000米,能够抵达地球最深处——马里亚纳海沟的挑战者深渊。这一数据不仅刷新了世界纪录,也标志着中国在全海深无人潜航器领域已从“跟跑”转为“领跑”。

中国深海装备近年密集突破的原因在于“产学研用”的协同机制。此次展出的28件首秀装备中,约75%由科研院所和高校研发,其余则由企业完成工程化和本地化生产。天津大学研发的“海燕”系列由三亚本地企业慧洋智能装备有限公司量产;北京邮电大学的水下光通信技术正通过共享平台与潜航器对接。这种分工模式让科研机构专注前沿创新,企业聚焦产品落地,避免了以往科研成果难以转化的问题。海南独特的地理优势和自贸港政策为这种协同提供了理想土壤。

海南省深海技术创新中心构建的“共享航次”体系也是关键推动力。过去,深海装备海试成本高昂,一艘科考船日均费用数十万元,中小企业和年轻团队难以承担。深海创新中心通过整合多艘科考船,组织标准化、低成本的共享航次,大幅降低入海门槛。2025年已开展10次航次,支撑68家单位完成多次载人深潜和装备海试。“海鲸3000”AUV和“海魟二号”正是在这些航次中完成了多轮近海底作业测试,拍摄到冷泉区珍贵生物影像。这种“公共试验场”模式使技术验证成为整个行业的公共资源。

对普通人而言,深海装备似乎遥远,但其影响正悄然渗透。海洋占地球表面积71%,蕴藏丰富资源与未知生命形式。深海探测能力的提升意味着我们能更早预警海底地震与海啸,更高效勘探可燃冰等清洁能源,甚至发现新药物来源。展出的水面保洁无人船每小时可清理上万平方米水域垃圾,未来有望用于近海环境治理。水下通信技术的突破将为海底数据中心、跨海能源管道监测等新基建提供支持。深海科技不再只是学术竞赛,而是关乎资源、安全与可持续发展的现实布局。

展望未来,三亚这场展览的意义或将超越一场成果展示。海南正依托崖州湾科技城打造集研发、试验、生产、运维于一体的深海产业生态。海南宇驰特装新能源公司计划于2025年底在三亚建成专用海洋电池生产线,标志着核心部件本地化迈出关键一步。随着更多企业入驻、技术标准建立和国际合作深化,中国深海装备有望形成“研发在湾区、试验在南海、应用在全球”的新格局。这场静悄悄的深海突围正为中国在全球海洋科技竞争中赢得主动权。

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)