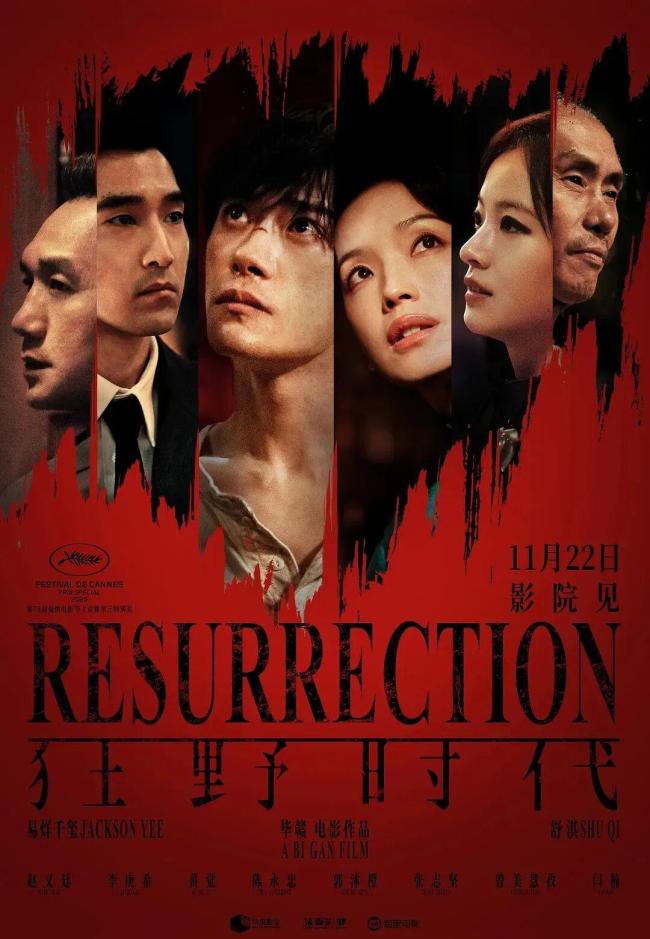

毕赣新片《狂野时代》通过六个章节,呈现跨越一个世纪的狂野幻梦。易烊千玺饰演名为“迷魂者”的电影怪物,在五个篇章的梦境故事里体验视觉、听觉、味觉、嗅觉、触觉五感,舒淇饰演“大她者”,她是打开“迷魂者”故事的钥匙。

单看剧情简介,就知道这不是一部容易理解的电影,内容关于梦,更不会那么好懂。影片上映后,“狂野时代 看不懂”话题随即登上热搜,引发争议。

《狂野时代》的中文片名指的是故事发生在“狂野的20世纪”。英文片名“Resurrection”可以联想到列夫·托尔斯泰的同名小说《复活》,但影片不是改编这个小说。毕赣前两部电影的片名也来自小说,但和小说文本没有直接关联,更多是赋予影片一种和小说类似的风格与气质。

毕赣曾表示,“狂野时代”让人既不安又期待,这种感觉坐落在电影里的每个故事当中。“Resurrection”带有宗教意味,他希望观众能从中重新感受到电影之美。这个词在片中可以有多种解读,譬如指向“迷魂者”的复活、电影的重生、新时代的来临等等。

整部电影饱含对百年世界电影史的致敬,对中国历史变迁的切片特写,卷入不同的情感羁绊,思索爱与梦、生与死,如万花筒般炫目,装载着毕赣编织的层层谜语。每位观众都可以有自己的理解,无论是正解还是误读,每一次重新感受和解释,都能让《狂野时代》在放映结束后再度“复活”。

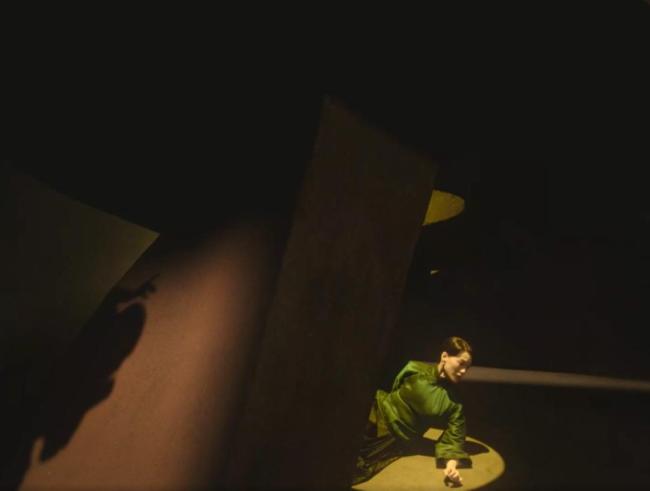

第一章节“视觉”发生在清末时期,全片采用默片形式,穿插复古色调的字幕卡。“迷魂者”身形佝偻、举止诡异的形象让人联想到早期电影史上的经典角色——诺斯费拉图。从“大她者”走进地下通道、寻找“迷魂者”的过程中,画面呈现出扭曲反透视的建筑布景、高明暗反差的光影等,明显致敬1920年代德国表现主义电影的视觉风格。侵蚀中国人的正是鸦片。“迷魂者”被囚禁在鸦片馆,他被大量喂养罂粟。这一章主要表现眼睛这个感官。“大她者”的眼睛成为一面镜子,迷魂者从她的眼睛里照见自己的丑陋模样。

第二章节“听觉”的故事来到二十多年后的民国抗战时期。这一章展现了同一时期的黑色电影风格与谍战片的质感。“迷魂者”化身少年邱默云,赵又廷饰演的长官对他严刑逼问,只为寻找一个神秘箱子的下落。箱子里装的是一位音乐家留下的特雷门琴,而在邱默云的身体内有一种比特雷门琴还要动听的声音,音乐家为此着迷,不惜牺牲生命。这一章出现了两首具体的音乐:一首是陈歌辛在抗战时期创作、周璇演唱的流行歌曲《永远的微笑》,另一首是巴赫作品集的478号作品《来吧,甜蜜的死亡》。

第三章节“味觉”故事发生在一座破旧荒废的佛教庙宇,“迷魂者”变成一个已经还俗的小僧侣,引领一支队伍来搬文物。在这里,“迷魂者”体验“味觉”感官,他用石头敲掉疼痛的牙齿,破碎的石相化身为一个快成佛的妖怪“苦妖”。在与“苦妖”的对话中,小僧侣心怀愧疚,追忆父亲作为教师失去尊严的痛苦过往。

第四章节“嗅觉”背景大致发生在改革开放初期的80年代。“迷魂者”转变成中年骗子,和一位小女孩组成搭档行骗,上演一出“嗅觉识牌”的“特异功能”奇观。在这个剧烈变革的时代,科学与迷信的碰撞非常激烈,兴起了一波“特异功能热”。小女孩喜欢玩脑筋急转弯,她和迷魂者都解不开一个谜语——“人身上丢失了什么东西,永远也找不回来?”

第五章节“触觉”发生在1999年的最后一天,传说迎来“世界末日”的最后一夜。“迷魂者”化身不羁少年阿波罗,遇到了李庚希饰演的神秘少女邰肇玫。这一章以“触觉”为感官,以“遗憾”为主题。最终他们跑到码头,不在乎彼此的不同和生死,毅然相拥一吻、一咬跨过千禧夜,迎来新世纪的黎明。

第六章节“心灵”探讨“人类意识是什么”这个问题。当“迷魂者”走过五个章节,亲临清末、民国、新中国、改革开放、千禧年构成的历史时空,解开各种情感困惑后,电影来到最后一个章节“心灵”,亦指向“六识” 里的“意识”这个概念。影片首尾回扣循环,回到迷魂者这具“电影的身体”。

《狂野时代》提出的一个总体问题是来自“大她者”的追问——“迷魂者”在执着什么?直到度过这场世纪幻梦,她说自己明白了“迷魂者”执着的东西。从电影本体来分析,这份执着是关于电影的生死问题。如今,“电影已死”的论调时常出现,毕赣在此做出了他的回应。他不是以此结尾来表达电影的消亡,而是通过一场充满仪式感的观影与告别,强化对美好电影文化的眷恋。在他的电影世界里,电影即梦境,只要像“迷魂者”一样找回做梦的感觉,电影也就不会真正死去。

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)