抬头仰望天空,那片澄澈的蓝色是我们最熟悉的风景。可你是否想过,天空本不是蓝色 —— 太阳发出的光是白光,包含红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫七种颜色,为何最终我们看到的却是蓝色?

这个看似孩童都能提出的简单问题,背后藏着光与大气相互作用的精妙科学原理,甚至牵扯到 19 世纪物理学家对 “光的散射” 的深入探索。

答案的核心,在于大气中的 “瑞利散射” 现象。1871 年,英国物理学家瑞利勋爵发现,当光穿过微小颗粒(如空气分子、尘埃)时,会发生 “散射”—— 光线偏离原来的传播方向,向四周扩散。

而散射的强度,与光的波长密切相关:波长越短的光,越容易被散射;波长越长的光,散射能力越弱。

太阳白光中的七种颜色,波长各不相同:红光波长最长(约 620-760 纳米),橙、黄、绿依次变短,蓝光波长约 450-495 纳米,紫光波长最短(约 380-450 纳米)。

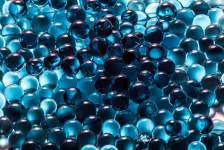

当太阳光进入地球大气层,会遇到大量直径远小于光波长的空气分子(如氮分子、氧分子),此时瑞利散射开始 “筛选” 光线 —— 蓝光和紫光的短波长,让它们比红光、黄光更容易被空气分子散射,散射后的光线会向各个方向传播,最终铺满整个天空。

那为何天空不是更短波长的紫色?这就涉及到 “人眼的视觉特性” 与 “大气的双重作用”。一方面,太阳辐射中紫光的强度本身就比蓝光弱,经过散射后,到达人眼的紫光总量更少;另一方面,人眼的视网膜对蓝光的敏感度远高于紫光 —— 我们的视觉系统更擅长捕捉蓝光信号,对紫光的感知则相对迟钝。两者叠加,让天空最终呈现出我们看到的蓝色,而非紫色。

到了日出或日落时,天空颜色会变成橙红色,这其实是瑞利散射的 “反向印证”。

此时太阳靠近地平线,太阳光需要穿过更厚的大气层才能到达地面 —— 路程变长,意味着蓝光、紫光等短波长光会被大气分子多次散射,几乎全部消耗在传播途中;而红光、橙光等长波长光,散射能力弱,能穿透厚厚的大气,最终抵达人眼,让天空染上温暖的橙红色。

如果没有大气散射,天空会是什么样子?看看月球就知道 —— 月球没有大气层,太阳光无法被散射,即使在白天,月球的天空也是漆黑一片,只有刺眼的太阳和闪烁的星星,这也从侧面证明了大气与散射对天空颜色的决定性作用。

从瑞利散射的发现,到解释天空颜色的成因,这个过程看似简单,却体现了科学探索的深刻逻辑:看似习以为常的自然现象,背后往往隐藏着微观世界的规律(光的波长特性、分子散射机制)与宏观现象的关联(大气结构、人眼视觉)。它提醒我们,生活中那些 “理所当然” 的景象,或许都藏着值得深入探究的科学奥秘 —— 只要保持好奇心,简单的问题也能引领我们走进奇妙的科学世界。

)

)

)

)

)

)

(隆鼻后看得出来吗))

)

)

)

)

)

)

)

)