前言

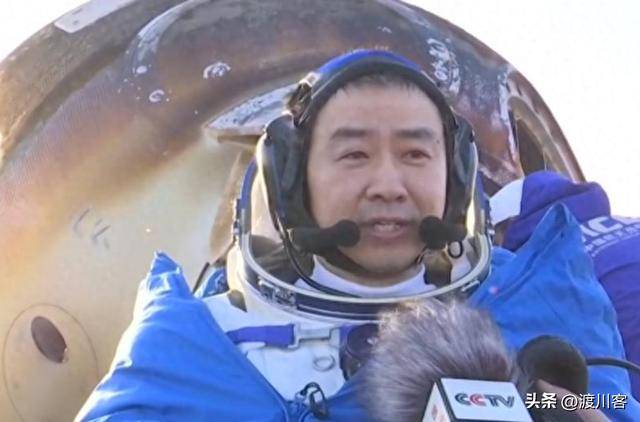

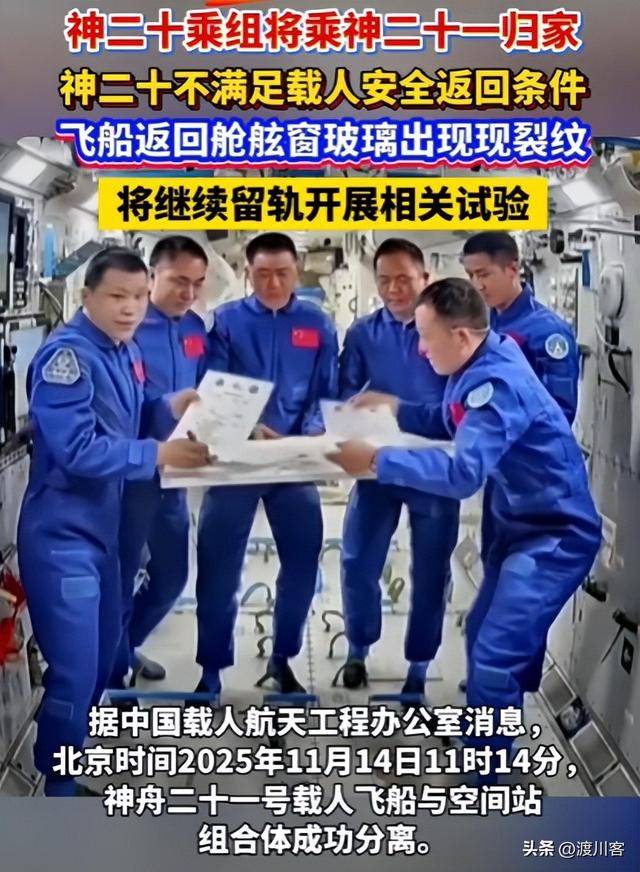

哈喽,大家好,我是言叔。相信很多网友都和我一样,对神舟20号飞船出现意外一事非常关注。而就在11月14日,在太空出差了204天的神20乘组,终于回来了,平安着陆在东风着陆场。

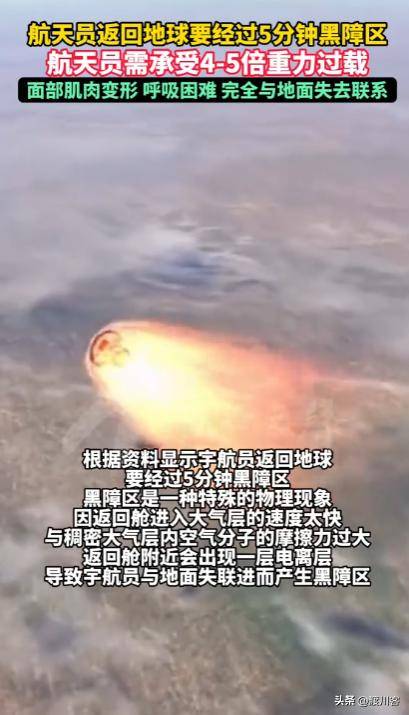

不过,在这段看似普通的“返航之旅”中,却藏着一段惊心动魄的经历,当返回舱穿越黑障区,整个就被烧成了大火球,并且还和与地面彻底失联,这也是航天员所面临的生死关卡。

那么,这个让全网揪心的黑障区,究竟有多么可怕呢?

太空返程遭遇“小插曲”

这事儿得从返程前的意外说起,神舟二十号返回舱的舷窗上,居然出现了细微裂纹。别小看这道裂纹,太空返回可不是闹着玩的,任何一点微小的瑕疵都可能引发致命危险,完全不符合安全放行的标准。

就这么着,原定于11月5日的返程计划只能推迟,这可把网友们急坏了,纷纷担心航天员的安全。但大家不知道的是,中国航天早就备好了“后手”,这就是堪称PlanB天花板的“双箭双船”应急方案。

展开全文

这个方案有两种选择,第一种是神舟二十号乘组直接改乘已经对接在空间站的神舟二十一号飞船返回,之后再发射一艘备份神舟飞船与空间站对接,补上运力空缺;第二种是让受损的神舟二十号先与空间站分离,再发射新的备份飞船上行对接,乘组搭乘新飞船回家。

这次任务最终选择了第一种方案,既高效又稳妥,不得不说,中国航天的未雨绸缪真的太让人安心了,就像给航天员的太空之旅上了双重保险,哪怕遇到突发状况也能从容应对。

不过,虽然解决了“坐哪艘船”的问题,但真正的返程闯关才刚刚开始。这次返回还用上了最新的3圈快速返回模式,要知道以前神舟飞船返程大多要绕地球5圈,而这次少飞了3个多小时,简直就是太空版的“高铁提速”,大大缩短了航天员在返程途中的风险暴露时间。

不过这也给地面指挥和搜救团队带来了不小的考验,毕竟时间紧、任务重,每一个环节都不能出丝毫差错。11月14日15时51分,随着“发动机开机,返回制动开始”的指令下达,神舟二十一号飞船正式踏上了归途,这场惊心动魄的闯关之旅拉开序幕。

第一关就是调姿分离。飞船要在短短两分钟内完成90度转体,然后依次实现轨道舱与返回舱分离、推进舱与返回舱分离,把不需要的部分全部“丢掉”,减轻返回舱的负担。这一系列动作环环相扣,精准得让人惊叹,就像一场精心编排的太空舞蹈,每一个节拍都分毫不差。

分离完成后,返回舱就带着航天员,以每秒7.9千米的速度,从100公里高度的轨道一头扎入大气层,紧接着就要闯过最危险的“黑障区”。这可不是一般的考验,大气与返回舱发生剧烈摩擦,让舱体底部的温度直接飙升到2000摄氏度,这个温度足以熔化绝大多数金属,返回舱从远处看就像一个熊熊燃烧的大火球。

好在返回舱外层覆盖着特制的烧蚀材料,这些材料在烈焰中会逐层分解、熔化、蒸发,用“自我牺牲”的方式带走大量热量,才能让舱内始终保持适宜的温度,保护航天员的安全。

更让人紧张的是,高温会把空气分子电离,形成一层等离子体鞘,将返回舱紧紧包裹,彻底隔绝所有电信号。这意味着在这段时间里,返回舱和地面完全失去联系,只能依靠内置的惯性导航系统独自穿行。

当高度计显示30千米时,周围的火焰渐渐退去,黑障区的考验终于结束,返回舱的速度也降到了每秒2千米。接下来就轮到“减速魔法”登场了,在10公里高度,返回舱率先抛出引导伞,紧接着牵引出减速伞,最后展开面积高达1200平方米的主伞。

这三级开伞过程循序渐进,把返回舱的速度从每秒2千米稳稳降到7-8米,就像给高速飞驰的“太空快车”装上了强力刹车,让下坠的过程变得越来越平稳。要知道这1200平方米的主伞,展开后比两个篮球场还要大,正是这把“超级大伞”,为航天员的平安保驾护航。

最后一关就是着陆环节,堪称“温柔落地”的点睛之笔。当返回舱距离地面越来越近时,它会先抛掉防热大底,露出底部的反推发动机。在距离地面约1米的关键时刻,反推发动机准时点火,产生向上的推力,将返回舱的速度最终降到每秒2米,实现平稳着陆。

从每秒7.9千米的极速到每秒2米的轻柔落地,这中间的速度落差高达数千倍,而中国航天用一系列精准的技术操作,把这场看似不可能的“极速减速”变成了现实,不得不让人感叹中国航天的硬核实力。

着陆后不是结束

返回舱平安着陆,并不意味着任务的结束,地面上的“接应天团”早就严阵以待。为了确保能第一时间找到返回舱、接应航天员,这次搜救任务派出了5架直升机组成空中分队,在飞船启动返回制动的同时就同步起飞,向着待命空域进发。

这些直升机的机组配置堪称“顶配”,不仅有双机长高配阵容,机组人员的平均飞行时长更是达到了4000小时,都是经验丰富的“老司机”。他们在茫茫戈壁中精准定位返回舱的位置,为后续的救援工作争取了宝贵时间,这待遇简直就是“宇宙级接机礼仪”,排面拉满。

除了空中分队,地面分队也早已整装待发。指挥车内,地面分队指挥员根据喀什测控站捕获的返回舱目标信息,及时下达指令,各分队依令而动,向着预报落点区域快速靠近。精准的落点预测不仅缩小了搜索范围,更缩短了搜索时间,为航天员的后续保障提供了有力支持。

当返回舱舱门打开的那一刻,全网都沸腾了。三名航天员状态极佳,健康出舱。其中陈冬已经是第三次上太空,总在轨时间超过400天,堪称“太空劳模”,而首飞的航天员更是由衷感叹“重力的感觉真好”,简单一句话道出了太空出差的不易和平安归来的喜悦。

值得一提的是,虽然神舟二十号没能载着乘组回家,但它并没有就此“退休”,而是继续留轨开展相关试验。这波操作真的太硬核了,不浪费每一次太空资源,让飞船在太空中发挥最大的价值,这也体现了中国航天的务实与高效。

而在推迟返程的这段时间里,神舟二十号乘组也没有闲着,他们和神舟二十一号乘组并肩作战,共同开展在轨科学实验和试验,把这段意外的“待机时间”变成了“科研黄金期”,多交流了经验、多添了一组数据、多留下了一串属于中国的星辰足迹。

中国航天刷新纪录

这次神舟二十号乘组的返程,不仅平安顺利,还创下了两项了不起的纪录:单个乘组在轨驻留204天,以及陈冬个人总在轨时间超400天,这两项数据都刷新了中国航天员的在轨纪录,标志着中国载人航天技术已经达到了新的高度。

回顾中国航天的返程史,从早期的5圈返回模式到如今的3圈快速返回,背后是无数技术人员的默默付出和技术的不断迭代升级。以前的5圈返回模式,虽然也能确保安全,但耗时更长,航天员需要在返回舱内待更久。

而3圈快速返回技术的突破,不仅缩短了返程时间,更降低了风险,这是中国航天从“能安全返回”到“能更舒适、更高效返回”的重要跨越。

可能有朋友会觉得“双船换乘”是突发状况下的无奈之举,但其实这背后是中国航天长期以来坚持的“安全冗余”设计理念。这种“多一手准备”的思路,在航天史上并不是第一次出现。

早在之前的神舟任务中,就曾多次演练过类似的应急救援方案,只不过这次是首次真正实施“太空换乘”。这也说明中国的载人航天应急救援体系已经相当成熟,能够应对各种突发状况,最大限度地保障航天员的生命安全。

结语

这趟历时204天的太空之旅,从突发故障到换乘返回,从火海穿行到平安着陆,每一个环节都让人揪心,每一个成功都让人振奋。把返程路比作“太空版闯关游戏”再合适不过,故障是意外出现的“隐藏关卡”,换乘是航天人解锁的“升级技能”,黑障区则是最考验实力的“终极考验”。

而中国航天用实力证明,无论遇到什么挑战,都能凭借过硬的技术、周密的预案和不懈的努力,化险为夷。从“双箭双船”的应急方案到3圈快速返回的技术突破,从精准的调姿分离到可靠的减速着陆,再到地面搜救团队的高效响应,每一个细节都充满了安全感。

“生命至上”从来都不是一句口号,而是中国航天刻在骨子里的信念,是让每一位太空打工人平安回家的每一次精准计算、每一次技术突破和每一次默默坚守。相信未来,中国航天还会带给我们更多惊喜。

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)