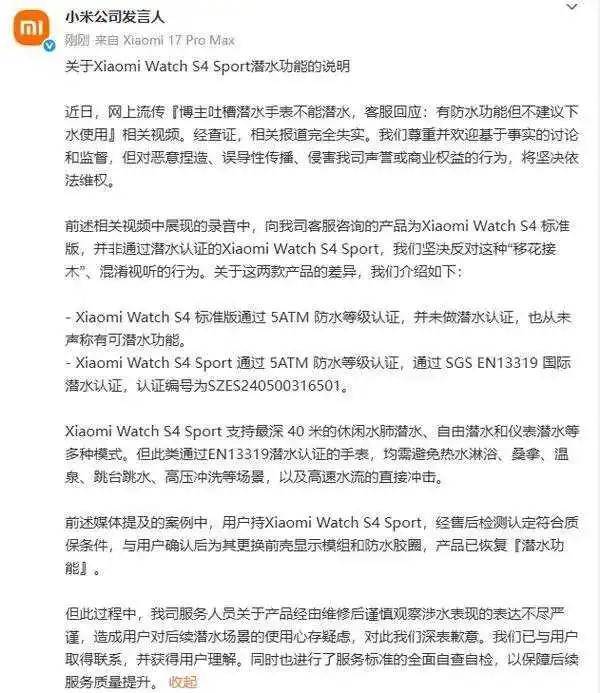

小米总算发了声明:潜水手表能潜水,但你得买对型号。

产品本身没毛病,是客服表述失当闹了乌龙。

声明里列着认证编号,逻辑看着挺顺,证据也摆得明明白白,可网友为啥还是不买账?

其实大家的愤怒从来不在技术参数上,而是受不了那种“谁让你不仔细看说明书”的傲慢态度。

事情其实不复杂:有用户入手了小米Watch S4 Sport版,带着它下水潜水后,手表意外进了水。

联系售后咨询时,客服的回应让人费解:“这款表有防水功能,但不建议下水”。

这话一出直接引爆舆论——明明标注着支持40米潜水,怎么连下水都不建议?

后续小米给出解释:用户买的型号没问题,是售后人员表述不严谨。

目前已为用户更换零件、恢复手表功能,还道了歉。看似圆满解决,但细琢磨下来,满是让人不舒服的套路。

不可否认,部分自媒体混淆S4标准版和Sport版有问题,但小米真能完全撇清责任?

官网、电商详情页、广告宣传里,你是否把两个版本的区别说清楚、标明白?

普通消费者哪会特意去研究EN13319这类专业认证编号?

大家看到“小米潜水手表”的宣传,自然默认能潜水,结果买回来想下水,客服却扔来一句“不建议下水”,这份信任直接被击碎。

更让人觉得讽刺的是,连小米自家客服,都分不清哪款手表能真正潜水!

这暴露的从来不是“个别员工失误”,而是整个服务体系与产品认知的严重脱节。

一线客服连旗舰机型的核心功能都讲不明白,消费者凭什么相信你那“专业潜水认证”,不是拿来贴牌造势的营销噱头?

更值得琢磨的是,小米特意强调“维修后需谨慎观察涉水表现”——这话本身就藏着问题:即便过了认证,产品在真实使用场景里仍有不确定性。

所谓的40米潜水,到底是实验室理想环境下的纸面数据,还是普通人下海游泳也能放心用的实际能力?

如果连品牌自己的售后都不敢打包票,普通消费者又该怎么判断该不该下水?

我们当然懂,任何电子产品都有使用边界。

但关键在于:厂商既然把“潜水”当核心卖点大做宣传,就该扛起清晰告知、可靠保障的责任——而不是事后找补甩锅:“你没细看小字说明”“你用了热水”“你跳水姿势不对”。

更让人警惕的是,小米一边忙着道歉,一边放出狠话:“对故意误导行为将依法维权”。

这话听着太耳熟了,每次品牌出事,都是先切割责任、再发声明澄清、最后放话威胁。

仿佛只要一口咬定“信息失实”,就能把所有合理质疑都洗白。

但消费者的真实体验就摆在那:手表进了水,客服劝着别下水,心里的信任彻底塌了。

这些实打实的感受,哪是一纸声明就能抹平的?

说到底,这次风波根本不是什么“谣言”,而是信任危机的集中爆发。

过去几年,小米靠着性价比和互联网营销一路快跑、快速扩张,产品线越铺越广——从手机到汽车,从家电到穿戴设备,摊子越铺越大,可品控和服务却没跟上扩张的脚步。

用户难免会怀疑:你到底是真心实意做产品,还是只想着玩“堆参数”的营销游戏?

真正靠谱的品牌,从不会等用户潜水出问题才解释认证标准,而是在下单前就把风险说透。

也不会等舆论发酵才想起培训客服,而是让每个对接用户的人都摸透产品。

小米这款潜水表或许真能实现40米潜水,但用户对它的信任,恐怕已经沉得更深。

别再拿“型号混淆”当挡箭牌了——消费者要的从不是复杂的技术文档,而是敢承诺、愿负责的实在态度。

不然的话,就算你拿了一百项国际认证,也抵不过用户一句心里话:“连自家客服都不让下水,我还能信什么?”

而对于这件事情,大家有什么看法呢?

欢迎评论区讨论交流!

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)