——阅读点亮智慧 读书慰藉心灵——

读《物种起源》

——在科学与信仰之间,重新认识生命

信息服务部 郑倩

馆藏索书号

Q111.2 3420

如果要推选对世界影响最大的生物学著作,就不得不提到达尔文的《物种起源》。

1859年达尔文的《物种起源》刊行,以石破天惊之势撼动了延续千年的“神创论”,在科学界乃至整个社会掀起一场轩然大波。这部著作所引发的认知革命,至今仍在深刻影响着人类文明的发展轨迹。如今再翻开《物种起源》的书页,仿佛穿越了时空的缝隙,与十九世纪的思想巨人进行隔空对话。

查尔斯·达尔文,这位十九世纪的博物学家,用他敏锐的观察力和非凡的思辨力,在没有分子工具、没有基因概念的时代,凭借实地考察和自然观察,提出了“物竞天择、适者生存”的自然选择理论。他让人类第一次从“物种恒定”的迷雾中走出,敢于正视生命的流动、变异与选择。他提出的“共同祖先”假说,甚至在当时被视作对信仰体系的挑战。然而,时间是最好的见证者。百余年后的今天,达尔文那些在当时近乎“狂妄”的推论,已被现代分子生物学层层印证。

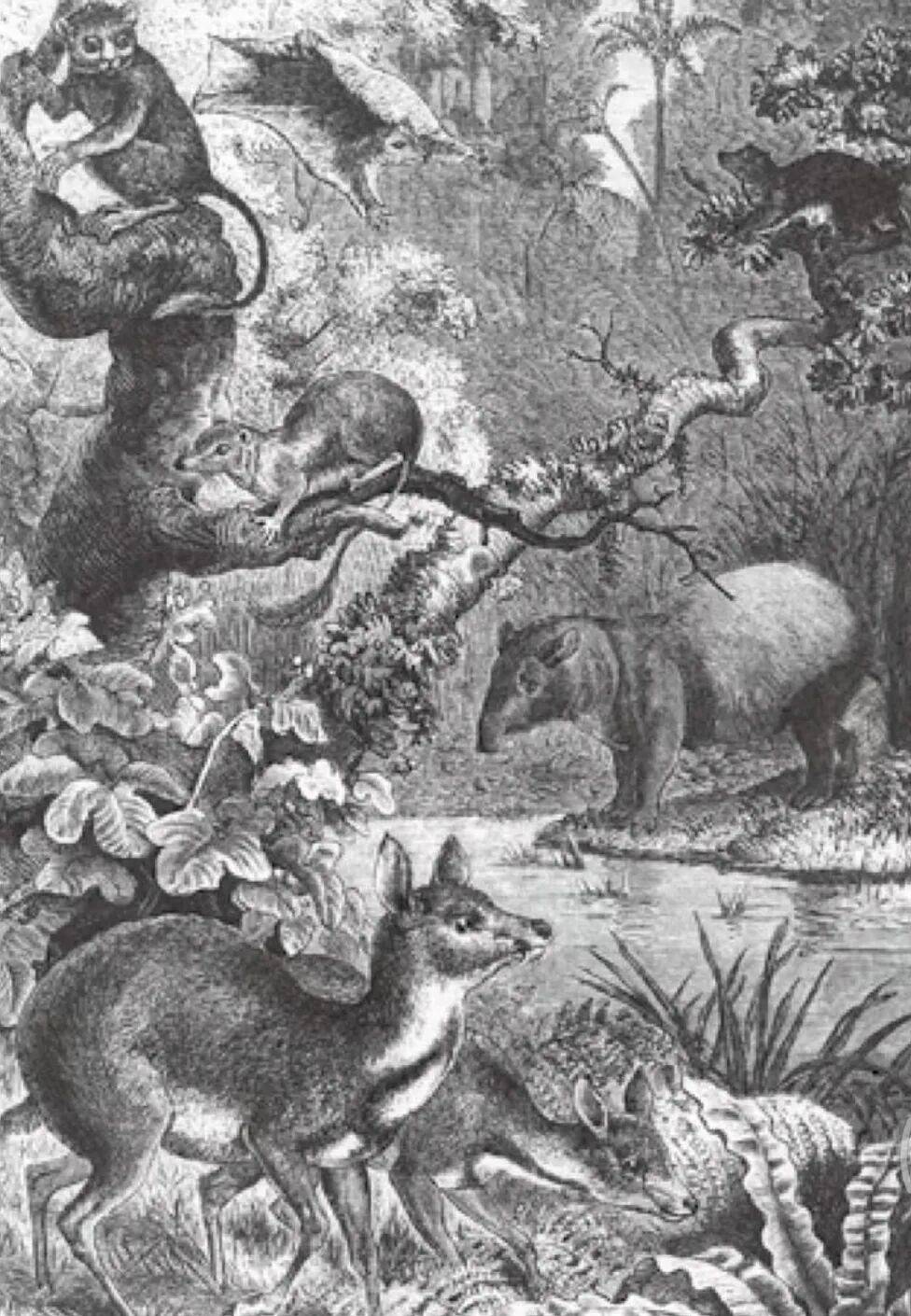

图片来源于网络

接触到全基因组测序、分子钟分析,甚至是CRISPR-Cas9等现代生物技术后,我愈发感受到《物种起源》的前瞻性。我们可以通过比较基因组找出物种之间的亲缘关系,借助分子数据推算出物种分化的时间轴,甚至在实验室中模拟选择压力,以验证某一突变是否影响生物适应性。这种从“观察”到“操控”的跃迁,让我们对演化的理解从理论走向了实践,从想象走向了验证。然而,现代生物学也在不断突破达尔文理论的边界。中性进化理论告诉我们,不是所有变异都受到自然选择的影响,有些不过是随机漂变的结果;表观遗传学揭示了基因表达的多样性与环境的密切关联;而基因调控网络则展示了生命复杂性的另一面——一个性状,往往不是由单一基因决定,而是由一个庞大而精密的调控系统共同塑造。生命不再是线性进化的直线,而是一张错综复杂的网络,变化在每一个节点悄然发生,演化也因此不再只是“适者生存”,而是“多样共存”。

图片来源于网络

达尔文笔下的句子没有今日科学语言的复杂术语,却有一种沉静的力量,仿佛一只无形的手推动着我从文字的世界走入生命的本源。昔日求学时在实验室度过的无数日夜,就像一个个鲜活的画面,一幅幅清晰地展现在眼前。实验室24小时不灭的灯光,实验仪器日夜轰鸣的声音,数不清的实验样本……原本以为只是科研过程中的技术流程,如今却因达尔文的启发而被赋予了更深层的意义。那些微小的基因突变、蛋白结构的折叠差异,竟也成了演化长河中真实发生的瞬间,悄无声息却影响深远。

读《物种起源》的过程,不只是一次知识的回顾,更像是一场哲学层面的反思。它不仅是一部科学巨著,更是一种认知世界的方法论。达尔文以观察为起点、以证据为支撑、以怀疑为前提,在未完全了解生命奥秘的情况下,依然敢于提出解释,并勇于承认其中的不足。科学,从来都不是一条冷冰冰的知识通道。它更像是一条温热而曲折的河流,承载着人类对世界最本真的好奇与敬畏。科研从不是一帆风顺,但每一次失败后的再尝试,每一次数据分析后的豁然开朗,都让我感受到探索本身的意义。达尔文的精神,也正是在这种持续观察、耐心积累和不懈推理中,默默延续至今。在今天这个技术飞速发展的时代,《物种起源》依然能够给我们以警醒与启发。当人类有能力重新“设计”物种,有可能通过基因工程干预自然进程,我们更应思考:科技的边界应止于何处?人类是否有权主宰自然演化的方向?达尔文未曾解答这些问题,但他的思维方式与怀疑精神,却足以引领我们在伦理与科学之间,找到更沉静的立场。

当我从实验室到图书馆后,并非是远离科研,而是做科研延续与传播的桥梁。回望当年在实验室的工作学习,那种对细节的敏感、对证据的执着、对问题的推敲,都转化为我现在对文献数据分析的精准和严谨。无论是研究生命的起源,还是守护知识的传承,本质上,都是对未知的追问,对真理的靠近。生命演化的故事远未结束,而我们的探索也将继续。

)

)

)

获奖公布(于仲文专))

)

)

)

)

)

)

)

(埋珠疼吗))

)

)

)