西班牙巴塞罗那自治大学的物理学家们最近干了件大事,用遥远宇宙来的高能伽马射线,把光速恒定性这个物理学的基本假设验证得更精准了。

这事儿看着玄乎,其实跟咱们对宇宙的认知根基息息相关,毕竟爱因斯坦的相对论打一百多年前立住后,就没少被科学家们反复核验。

一百多年前有个经典实验,迈克耳孙-莫雷那回测出来的“零结果”,当时还挺意外的,反倒证实了光速不变,给爱因斯坦的狭义相对论铺了路。

后来洛伦兹不变性成了量子场论和粒子物理学标准模型的核心,按理说这么多年了该稳了,但现代物理学有个绕不开的难题,广义相对论和量子力学合不到一块儿,这就让科学家们不得不重新看看这些基础假设。

量子引力理论预测,洛伦兹不变性可能在极小的普朗克尺度下有点小破损,可这效应也太微弱了,日常能量尺度下根本测不出来。

本来想在地面实验室里找找线索,但后来发现,地面实验室的基线长度太短,这点微小效应根本藏得严严实实。

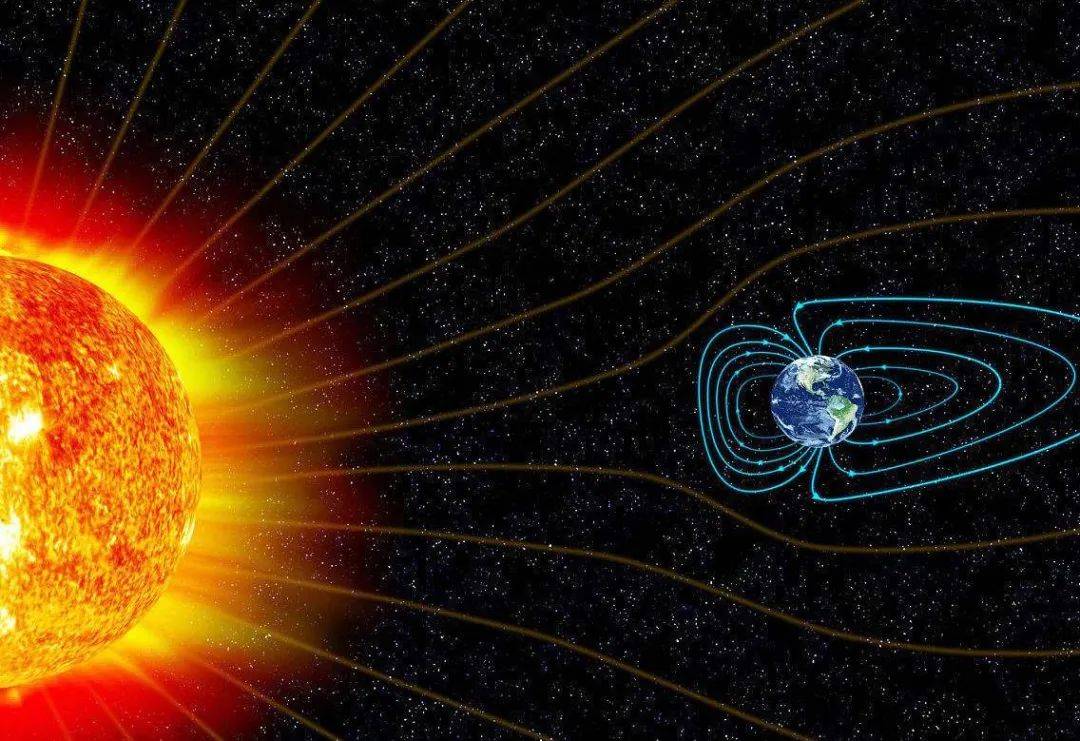

巴塞罗那的研究团队倒是有办法,他们盯上了甚高能伽马射线。

这些光子从遥远天体出发,在宇宙里飞个数十亿年,哪怕速度就差一丁点儿,到地球时也能累积出能测到的时间延迟。

我觉得这帮科学家是真会找办法,直接把整个可观测宇宙当成了巨型实验室,这思路比在地面瞎忙活管用多了。

咱们中国的高海拔宇宙线观测站也没闲着,用观测到的最亮伽马射线暴GRB221009A,对洛伦兹不变性破缺做了严格校验。

这成果在国际上都拿得出手,尤其是二阶破缺的情况,把量子引力能标的下限提了好几倍,创造了当时的最强限制记录。

巴塞罗那团队还改进了统计分析方法,不像以前只分析单一天体源的数据,现在能把多个天体源的结果整合起来,校验的精准度直接提了一个数量级。

弦理论、圈量子引力这些试图统一量子力学和广义相对论的理论,都觉得时空在极小尺度下可能不是平滑的,光子传播速度或许会跟着能量变。

标准模型扩展理论把这些可能的破缺效应做成了可测量的参数,巴塞罗那团队就对着这些参数挨个测。

他们分析了能找到的所有甚高能伽马射线数据,把和光子传播速度相关的各阶修正项都查了个遍。

结果呢?所有被测试的参数都跟零值一致,也就是说,没观测到任何洛伦兹不变性破缺的迹象。

搞不清是不是咱们的观测精度还没到那个份上,还是这破缺效应压根就不存在。

不过话说回来,哪怕没找到“新物理”的线索,这结果也不是白忙活。

它把那些太激进的量子引力模型给排除了,给理论家们划定了更严的范围,至少不用再在这些不靠谱的模型上浪费时间了。

科学研究这事儿,精度提上去了,才有可能发现意外的东西。

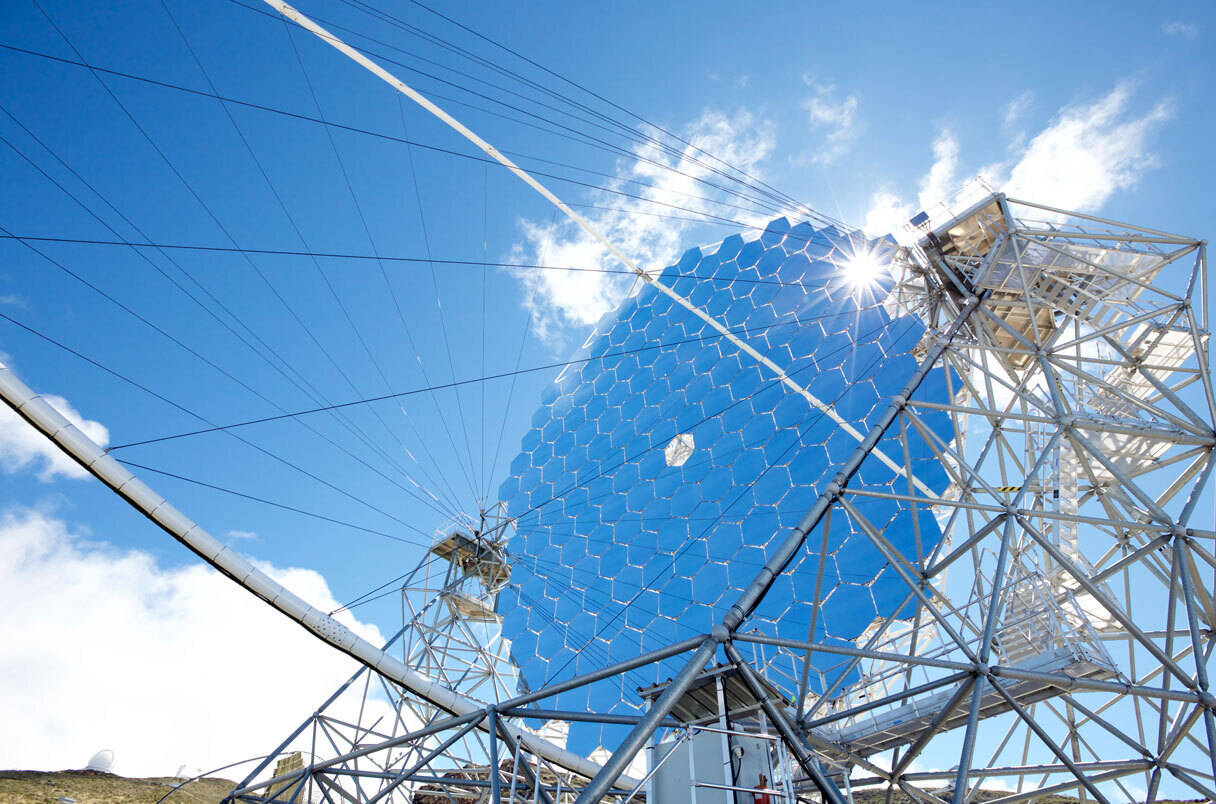

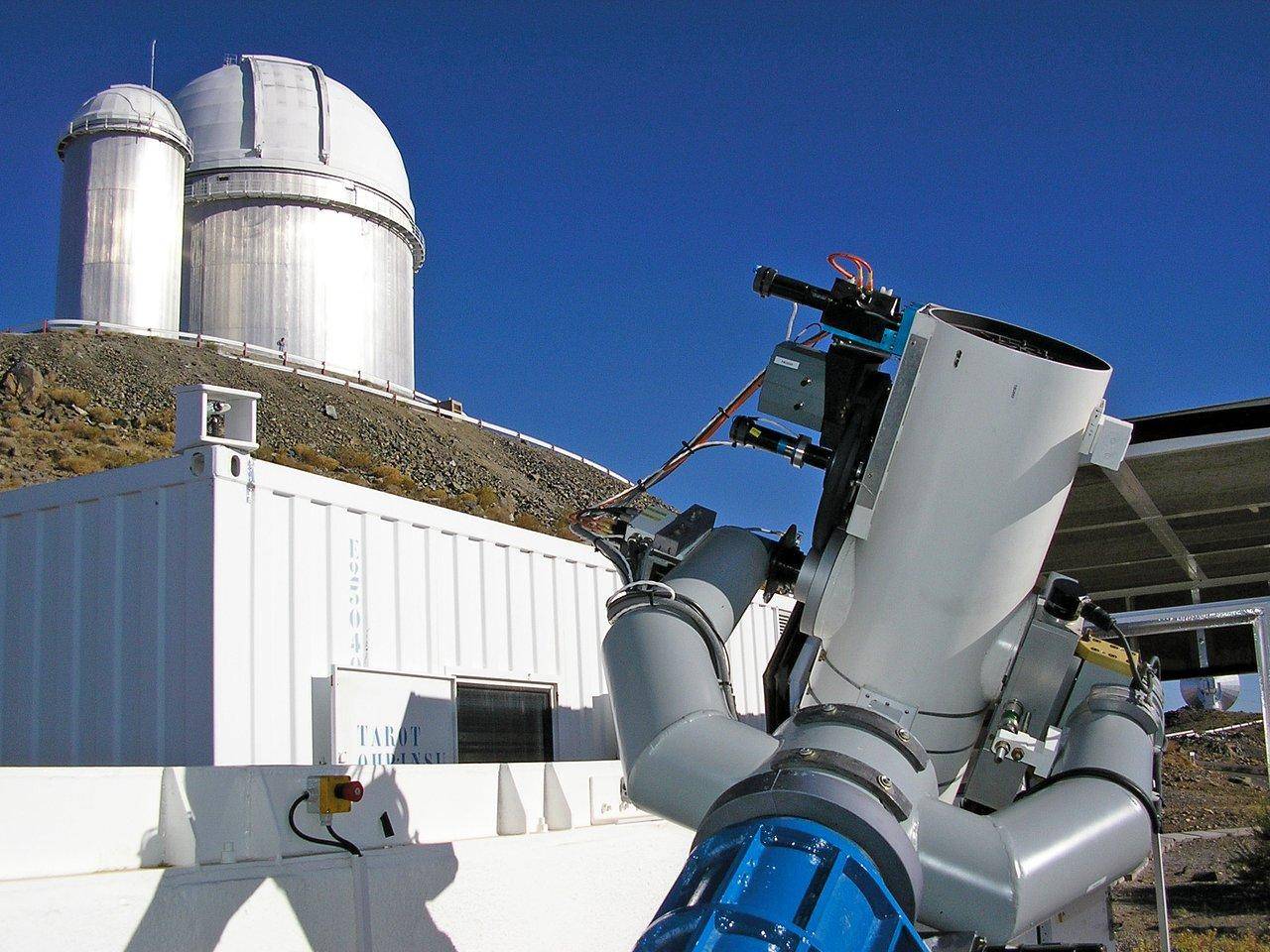

接下来要上线的切伦科夫望远镜阵列天文台,算是甚高能伽马射线探测的顶配了。

这个国际合作项目要在智利和西班牙各建一个天文台,光是南站就要装一百多台不同尺寸的望远镜,能覆盖的能量范围比现在的设备广多了,灵敏度也能提10倍以上。

咱们中国在这领域也没落下,除了已经建成的LHAASO,还在规划大型超高能伽马源立体跟踪装置,也就是LACT。

按计划2028年要完成32台望远镜的建设,建成后角分辨率能提5倍以上,怕是能成全球综合能力最强的切伦科夫望远镜阵列之一。

这些新设备不光是硬件牛,数据处理还会用上人工智能和机器学习,能实时识别有意思的天体现象,比以前的分析效率高多了。

除了伽马射线观测,引力波探测器也能帮上忙。

比如LIGO和Virgo观测到的GW170817事件,就把引力波传播速度和光速的偏差限制在极小范围里,从另一个角度给相对论撑腰。

如此看来,未来检验洛伦兹不变性的手段会越来越多,欧几里得卫星还能从宇宙大尺度结构上校验引力理论,多维度的观测总能把事情看得更清楚。

科学家们折腾这么久,没推翻相对论,但也不是白忙活。

每一次精度的提升,都是在给后续的研究划清边界,排除不靠谱的理论。

我觉得这就是科学的魅力,哪怕暂时没找到新东西,也在一步步接近宇宙的真相。

相对论能不能被超越现在还说不准,但只要探测技术一直在进步,人类对时空本质的认识,总归会越来越深。

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)