双眼只供信号,看见,是大脑计算后的结果。

我们很容易把视觉理解成相机成像:左右眼像两台摄像头,同时拍两张图,然后大脑把它们对齐、拼接,最终得到稳定的三维世界。但神经科学几十年的研究显示:所谓“我们看到的世界”,其实不是两只眼睛的画面叠加,而是大脑内部模型生成的最佳解释——是大脑对现实的推断,而不是现实本身的原样呈现。

01

从信号到知觉

如果把你的视觉系统比作一个好莱坞工作室,那么:

- 左右眼:是两个并排设置,但视角略有不同的摄像机。它们各自录制原始的“素材”。

- 视神经:是负责传输素材的数据线。

- 大脑视觉皮层:才是最终的导演、剪辑师和特效团队。

大脑拿到两段略有差异的素材后,并不会把它们简单地剪成一条宽屏视频。相反,它会进行一系列复杂的后期处理:

1. 立体视觉合成:计算“深度”

两幅图像的微小差异(即视差),是大脑构建三维立体感的关键。大脑通过比较同一物体在左右眼图像中的位置差,像解一道几何题一样,精确计算出物体离你的距离。这就是为什么我们能精准地接住球,或者把线穿过针眼。

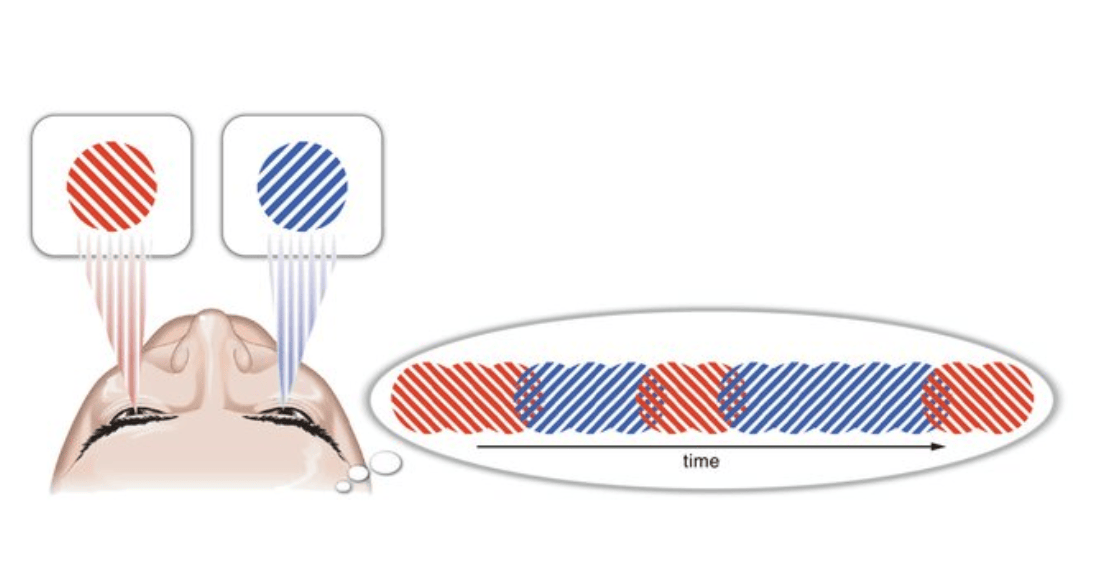

展开全文2. 双眼竞争:解决“画面冲突”

当左右眼看到的图像完全不同时(比如左眼只看红色,右眼只看绿色),大脑并不会把它们混合成“红绿色”。相反,它会陷入一种奇妙的“竞争”状态——你会在某一瞬间只感知到红色,下一瞬间只感知到绿色,两者交替出现。这说明,我们的大脑在同一时刻,通常只“选择”一个版本的真实。

用科学解释,对于人类和眼睛朝前的动物来说,双眼看到的景象只有细微的差别。每只眼睛的晶状体都会将光线聚焦在视网膜上,形成二维图像。在正常视觉中,视网膜图像之间的差异为感知第三空间维度——深度——提供了立体视觉线索。但是,当双眼面对一对无法融合形成连贯感知的图像时,双眼合作就会转变为竞争。此时,感知会在双眼图像之间交替呈现,因为它们会争夺感知优势。

3. 信息补全与忽略:创造“完整体验”

我们每个人都有视觉盲点(视神经穿出视网膜的区域),但为什么我们感觉不到视野中有个洞?因为大脑会根据周围的信息和另一只眼的输入,自动“脑补”上这个空缺。同样,你通常不会注意到自己的鼻子,因为大脑已经学会将其视为无关信息而“忽略”掉。

02

与脑机接口的深刻联系

理解这一点,对脑机接口至关重要,尤其是在视觉修复和信息编码领域。

1. 为视觉修复脑机接口指明方向

目标是为盲人重建视觉的脑机接口(如在大脑视觉皮层植入电极阵列),面临的巨大挑战就是:它需要模拟的,不是简单的图像信号,而是大脑高级的视觉处理结果。

科学家曾认为,向视觉皮层输入一个类似摄像头的信号(比如点阵),患者就能“看到”图像。但实际情况是,患者看到的只是分散的、无意义的光点(称为“光幻视”)。

现在的视觉脑机接口研究正努力变得更“智能”。它需要先由外部计算机处理摄像头捕捉的图像,提取出关键信息(如物体的轮廓、边界),然后再以更符合大脑处理习惯的模式去刺激皮层。这正是在尝试“模仿”大脑视觉皮层的部分工作。

2. 逆向工程:理解大脑的“编程语言”

通过研究大脑如何融合双眼信息、构建立体感,科学家们其实是在对大脑的视觉算法进行 “逆向工程” 。我们越理解这套算法,就越能知道如何用电流信号去“欺骗”大脑,让它产生有意义的视觉感知。

脑机接口不仅仅是把信号“读出来”或“写进去”,它追求的是与大脑的内在语言和处理逻辑进行高效对话。理解双眼视觉的融合机制,正是理解这种“语言”的关键一环。

脑机轻百科,每周一期

下期你想了解哪个脑机人物或基础概念?

欢迎留言告诉我们。

)

)

)

)

)

高温合金(镍铬基电阻电热合金最简单三个公式))

)

)

)

)

)

)

)

)

)