多地出现“负电价”,既然卖电“不挣钱”,为何电厂不愿停机? 电力过剩与市场机制共推!临近今年国庆中秋长假之际,四川电力现货市场在结算试运行过程中出现全天负电价现象。9月20日当天,省内电力现货价格最高为-34.8787元/兆瓦时(即-0.034元/度),最低为-50元/兆瓦时(即-0.05元/度),引发广泛关注。

此前,山东、浙江、内蒙古等地也出现过类似情况。负电价通常发生在电力供应过剩、市场需求不足的情况下。我国各地电力现货市场设有交易限价,多数省份最低限价为0元/度。部分允许价格为负的地区如山东和内蒙古,之前就曾出现过负电价。例如,2019年山东电力现货市场在国内首次出现负电价,出清价格为-0.04元/度;2023年,山东电力现货市场连续21小时出现负电价;2024年“五一”期间,山东电力现货市场连续22小时出现负电价。到了2025年,负电价现象进一步扩展,1月浙江首次出现负电价,连续两日报出-0.2元/度的最低电价;4月内蒙古首次出现负电价,蒙西电网电力现货市场日出清最低价为-0.004元/度;9月,四川电力现货市场结算试运行阶段出现全天负电价。

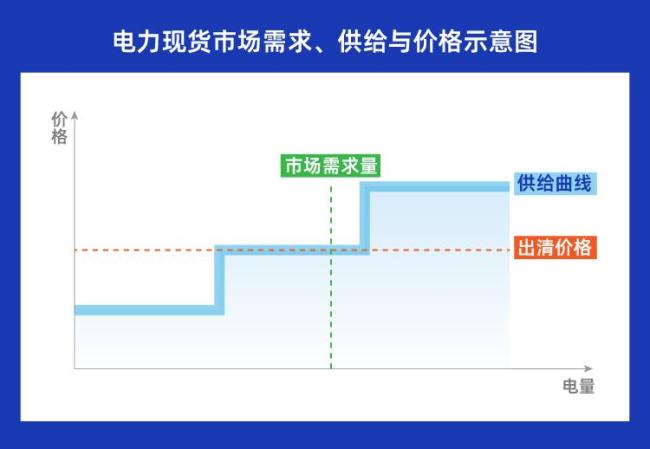

电力市场出清是根据市场规则和所有买家及卖家的报价,最终确定发电量和用电量的过程。某发电企业中层人士解释,若某天某个时间点,电力现货市场需要100万度的电力,所有发电厂商和用户在同一平台报价,市场组织者收集全网的发电资源和用电需求,按发电企业报价从低到高排序,逐一形成成交电力,直到满足100万度的用电需求。最后一家满足市场负荷需求的发电企业报价即为该时段的市场出清价,也称为边际电价。如果最后这家电厂的报价为负数,该时段的电力现货市场电价就是这一负值。

负电价现象与电力系统的物理特性和市场机制设计密切相关。固有负电价是在高比例新能源渗透背景下必然发生的现象,主要由传统电源短期调节能力有限引起。例如,燃煤机组为避免频繁启停带来的高昂成本,会选择在自身最低技术出力限制以下报出负价,以维持不停机运行。此外,近零变动成本的新能源发电主体在现货市场中倾向于报较低的边际成本价,以获取更多的发电小时数和环境权益收益。机制负电价则与不同电力市场的具体机制设计相关,如保障性收购机制、高比例中长期合约以及用户侧价格传导受限等。

即使现货市场出现负电价,发电企业仍可通过中长期差价合约获得补贴激励,从而确保整体收益稳定。中长期交易相当于“预售”,买卖双方约定好未来某段时间的电量和价格;现货交易则是提前一天或当天根据实时需求当场撮合交易,价格随行就市。因此,不同的交易方式和交易比例决定了发电企业的卖电收益并非简单地以“发了多少度电×单价”进行结算。

负电价现象背后的原因复杂多样。山东等新能源大省主要因为节假日用电企业负荷减少,同时新能源大发挤压了传统发电市场空间。四川则与当前所处的丰水期有关,由于丰水期水电站的发电能力极大提升,但电力需求并未同步大幅增长,导致供大于求。发电厂必须上网交易电力才能获得电量指标,因此即使收入目标未能完成,只要完成了电量指标就行。某些情况下,发电企业即使面临负电价,也会选择继续发电以确保电量指标的完成。

按照“136号文”要求,过去新能源享受的部分市场化加部分保障性收购政策成为历史。自2025年6月1日起投产的新能源增量项目实现机制电价,通过年度自愿竞价形成,这可能减少报负价的频率。然而,在全面推动新能源市场化与取消强制配储政策的背景下,负电价现象的常态化趋势难以避免。专家建议正确认识负电价,完善机制设计,避免超高频率的负电价现象出现,并采用先进的电力市场数据分析方法,构建定量警示指标体系,确保电力系统稳定运行及新能源高质量发展。

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

(牙齿矫正可以改变腺样体面容吗))

)