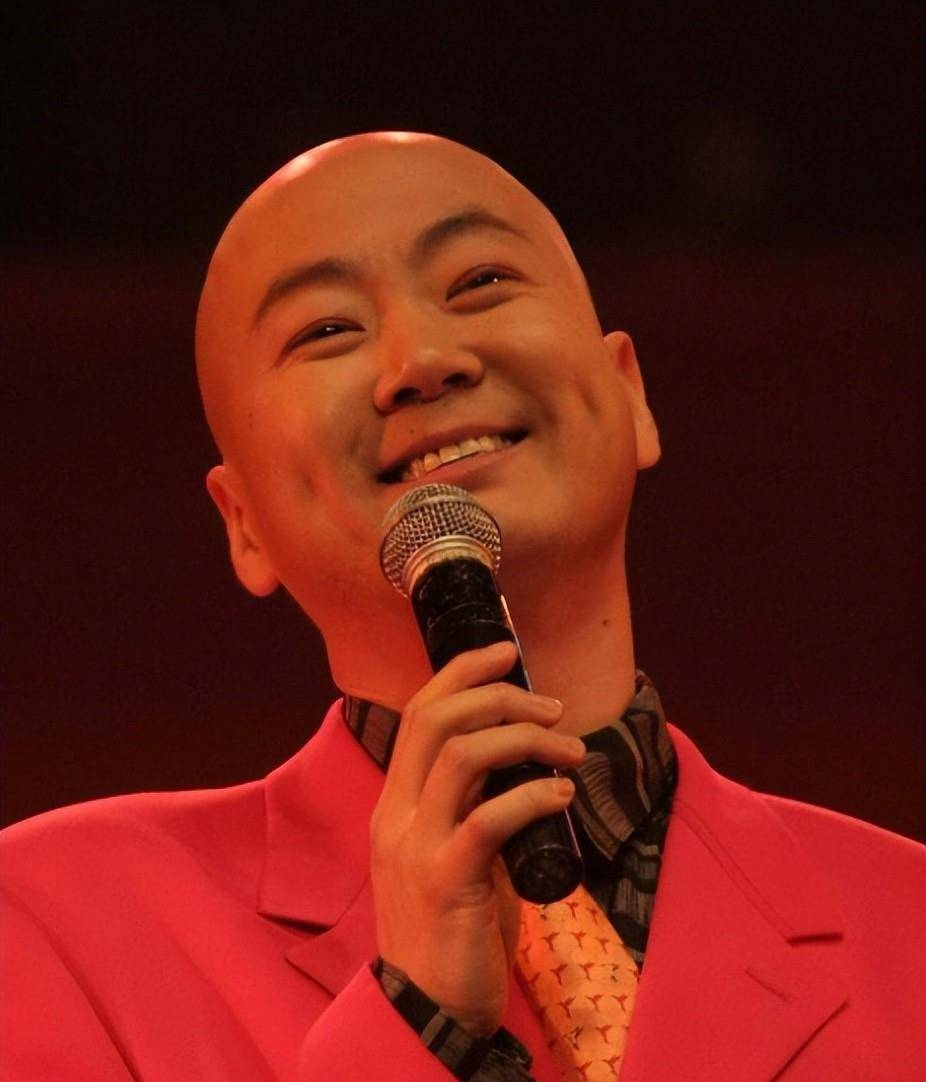

他曾20次登上春晚,是几代人记忆中的“国民笑星”,却在巅峰时因一句话跌入谷底,一夜之间从“笑星”变成“众矢之的”。

那个光头的“郭子”,怎么就突然消失在了春晚的舞台?

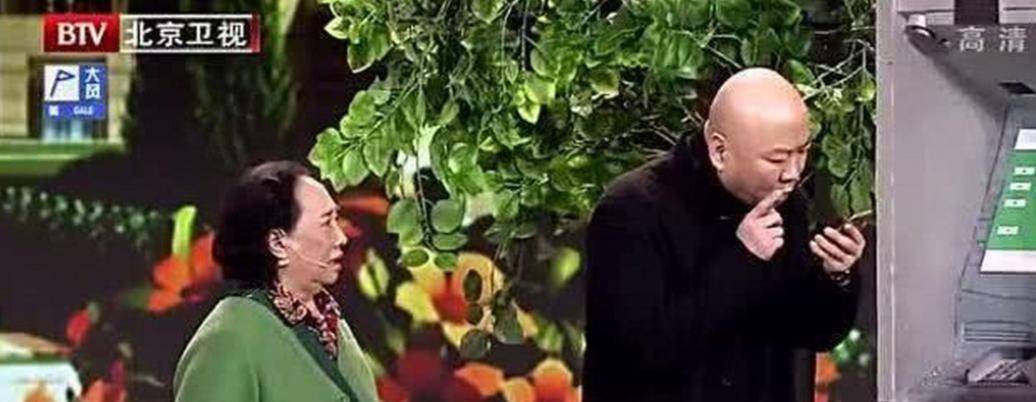

2017年,郭冬临在北京台春晚上表演了小品《取钱》。

他演一个热心市民,在ATM机前提醒大妈谨防诈骗。

全程笑点不断,观众看得津津有味。

可谁都没想到,这个小品里一个不起眼的细节,竟成了他事业的分水岭。

整个小品演员都说普通话,唯独骗子的电话配音,用了河南方言。

就这么一个设计,炸了锅。

很多人觉得,这是把骗子和河南人绑在一起,是赤裸裸的地域标签。

展开全文

“为什么偏偏是河南话?”

“这不是故意抹黑吗?”

争议像滚雪球一样越滚越大,甚至有人整理出“方言不该是反派标配”的话题,冲上热搜。

更猛的是,一位河南律师直接把节目组告了,要求向所有河南人公开道歉,并赔偿每人一元。

算下来,就是一亿!

郭冬临一夜之间被贴上了“嘴贱”“地域黑”的标签。

尽管后来编剧魏新站出来澄清,说那根本不是河南话,是山东方言,也和郭冬临无关;

尽管法院最终驳回了诉讼,认为这是艺术创作的自由;

但伤害已经造成,形象已经受损。

那之后,郭冬临的演出机会大幅减少,春晚的舞台也渐渐不再有他的身影。

一个陪伴我们二十多年的笑星,就这样黯然离场。

但你或许不知道,他能站上那个万众瞩目的舞台,背后是一段咬牙走来的艰辛路。

郭冬临出生在安徽一个艺术之家,父母都是曲艺演员。

5岁就跟着母亲到处说评书,10岁已经能独自登台。

尽管父母不希望他走艺术这条路——太苦,太不稳定——但他偏要闯。

他考进上海戏剧学院,拼命练台词、练表演,终于在1993年第一次登上春晚。

一个小品《市场速写》,让全国观众记住了这个光头小伙。

从此,他成了春晚的“钉子户”,一演就是二十年。

《有事您说话》《实诚人》……一个个经典角色,成了几代人的春节记忆。

可人生如戏,谁也没想到,一场“方言风波”会让他跌得这么惨。

不过,郭冬临并没有就此消失。

当大家以为他彻底隐退时,他悄悄换了战场——转战短视频。

他在抖音开了两个号:“郭冬临”和“暖男先生”。

一个分享生活,一个继续拍喜剧段子。

没想到,“暖男先生”粉丝突破2000万,他又一次火了。

虽然不再常驻央视春晚,但他依然活跃在辽宁、深圳等地方春晚的舞台上。

他还是那个说话幽默、表演亲切的“郭子”,只是舞台变了,观众没变。

如今的他,一个人住在北京的四合院里,没结婚,没孩子,养了三只金毛。

每天拍视频、遛狗,过得自在从容。

他曾说,自己不是不婚主义,只是还没遇到真正契合的人。

从春晚巅峰到争议低谷,再到短视频翻红,郭冬临的人生就像一出跌宕起伏的喜剧。

他哭过,笑过,被骂过,也被记得过。

但无论如何,他始终没放弃舞台,也没放弃生活。

或许,这就是一个笑星的修养:

哪怕世界以痛吻我,我也要报之以歌。

(2035年智能化))

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)