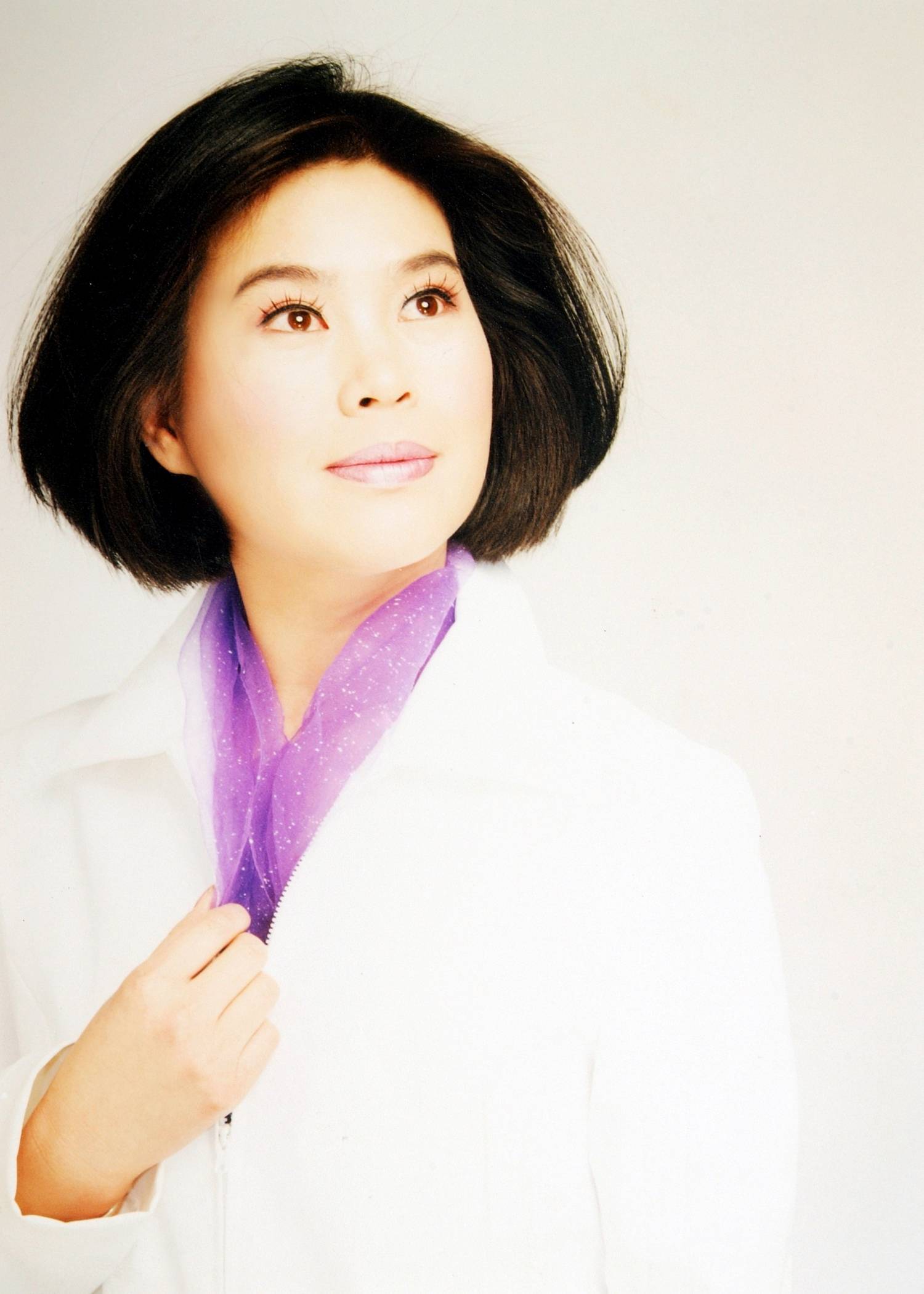

主持人:杨君 中央电视台资深媒体评论员,节目主持人

媒体人物:中国内地第四代导演、编剧、制片人

杨君:享有一定国际声誉的中央电视台著名媒体人,著名节目策划、主持,也被称为国内少有的复合型媒体明星。毕业于北京广播学院,获得法学硕士学位,也是北京广播学院电视专业的第一位电视传播学硕士,为中央电视台第一位被派驻美洲东方电视台的节目主持人,曾主持央视《世界经济报道》《纪实十五分钟》和《半边天》等多个栏目。

1999年开始出版媒体专著《英雄三部曲》(《英雄》、《现在》、《笑容》),由于形象时尚,风度气质俱佳,温和与智慧并存,深受广大观众的喜爱,被称为央视“智嘴”,国际著名大家金庸为《笑容》亲自写序,对杨君成就给予高度评价。多次出任中国电影电视发展高级论坛主持人并当选主席,2001年获得“新世纪百名杰出女性”称号,并成为新华社“环球20位最有影响力的世纪女性”仪式上唯一的颁奖嘉宾,影视传播学作品被译为17国语言。

2002年入选WHO'S WHO世界杰出职业女性,2002年10月出任香港“两地影视业大型交流活动”主持人,2003年3月8日世界妇女节,中国邮政发行了杨君“笑容”系列邮票及首日封。杨君被国内外媒体称为近年来中国影视界的焦点人物之一。

《杨君访谈媒体人物》、《杨君访谈国际媒体》介绍

媒介、思想、碰撞,当今媒体风云人物,谁在说?作为北京广播学院电视传播学专业第一位传播学硕士研究生,杨君坚持传播学研究达26年之久。

杨君1990年成为中国传媒大学电视传媒学专业第一位硕士研究生,1992年因品学兼优成绩优异获得国家教委研究生奖学金和三台奖学金研究生毕业分配到中央电视台工作,以媒体评论员的犀利笔锋撰写大量以媒体为内容的调查及评论,首次提出电影具有媒体属性的观点,同时指出应将媒体的范畴包含八大传播媒介——电视、电影、广播、报纸、杂志、图书、音像、网络等。提出以媒体事件中的典型人物作为研究个例来纵向集纳考察中国及世界媒体发展的观点,并加以成功实践。

《杨君访谈媒体人物》、《杨君访谈国际媒体》是我们准备了三年之后隆重推出的国际国内几百位媒体顶尖人物的大型访谈,以前沿、客观、发展、国家、国际的眼光考察中国媒体走向,有权威人士预计该访谈的推出和媒体人物的成功思想将对中国媒体发展产生积极的推动和影响。

展开全文嘉宾简介

在十一届三中全会之后,电影的新时代银幕在中国迅速升起。第三、第四、第五代导演们接连崭露头角,竞相展示才华,整个八十年代成为了新中国电影史上最辉煌的十年。如果细分的话,这十年可以以1984年为界,分为上下两段。这一年,第五代导演们的集体亮相标志着他们的崛起,带来了许多神话般的作品以及不断获得的国际大奖,使他们迅速成为时代的宠儿。

然而,到了1989年,第四代导演被认为逐渐失去了光彩。属于他们的理想主义色彩和对现实主义风格的坚持,已经在九十年代后期显得有些过时。也难怪黄建中,这位第四代导演之一,在1989年《电影艺术》杂志上发表了《第四代已经结束》的文章!当然,这并不意味着第四代导演们都在九十年代以后退出了电影舞台。尽管他们依然活跃并继续创作,但他们在八十年代的锐气已不再。

或许,八十年代仅属于第四代导演,而他们为这个时代的电影贡献了极具影响力的作品。然而,相比其他导演群体,第四代导演的整体评价似乎总少了那么一丝高度,他们的开创性并未成为后来人的典范。

第四代导演的群像特征大致可以这样描绘:他们大多出生在上世纪前半期的后半段,对民国时期的战乱并无亲身体验。新中国成立后,他们背着书包,戴着红领巾,享受着五十年代的天真童年,充满了对生活的积极乐观态度。那时,成人的阶级斗争和反右派运动几乎与他们无关。但1966年后的政治狂热与十年动荡,深深影响了这一代人。

当他们逐渐长大进入社会时,正值中年,生活的琐事将他们的注意力拉向日常琐碎的交响曲。而在工作中,他们又不得不拼命工作,试图追回失去的十年。因此,他们既承继了现实主义的优良传统,又急于在创作中表现现实,导致某些作品缺乏深度。同时,由于当时的商业电影市场尚未成型,第四代导演们在艺术上的探索充满了勇气,他们的作品也因此显得格外珍贵,因为电影艺术正是现代工业与艺术相结合的产物。

以下是第四代导演在八十年代的几部代表作和其艺术特点。

郑洞天导演的《邻居》(1981)和《鸳鸯楼》(1987)是其中的代表作品。1980年代初期,电影艺术摆脱了革命浪漫主义和革命现实主义的传统模式,这两者往往是从官方视角俯视民众,而第四代导演则采用了平民视角,关注普通人日常生活中迫切需要解决的问题。例如,《人到中年》直面知识分子的工作压力和生活困境,通过无怨无悔的生活状态展示社会的严峻挑战。

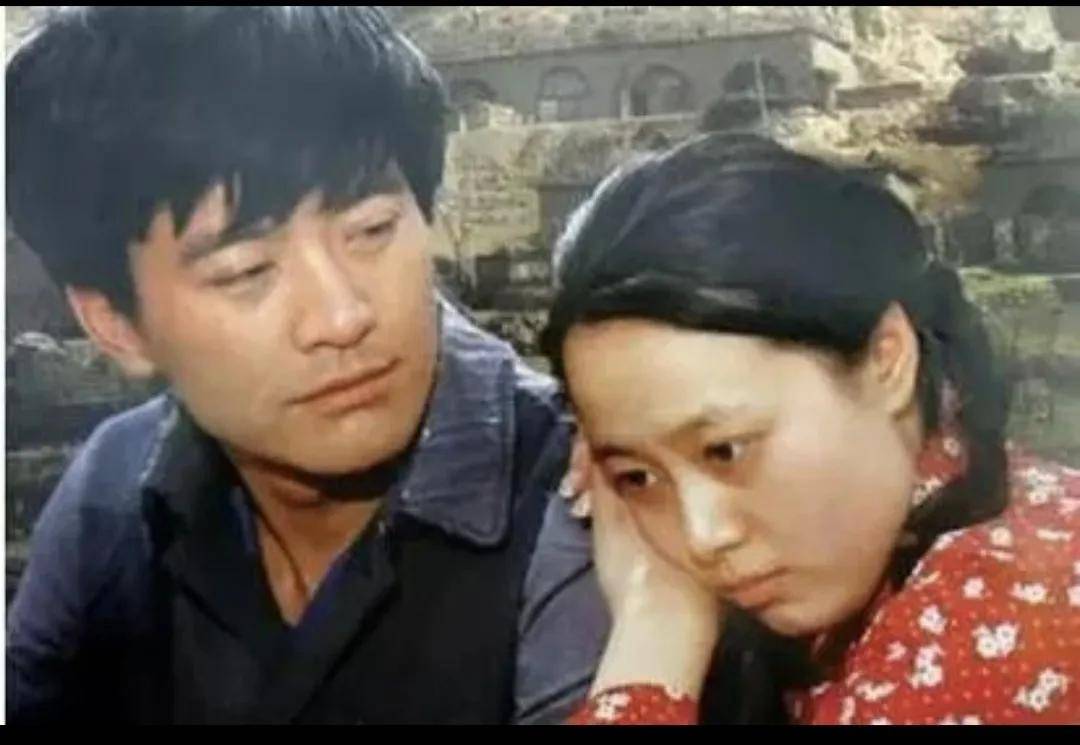

另一部吴天明导演的《老井》(1986)同样运用了现实主义手法,讲述了黄土高原上的饮水问题和男女主人公的情感纠葛,展现了中国人民为生存与自然、社会及传统习俗做斗争的顽强生命力和责任感。

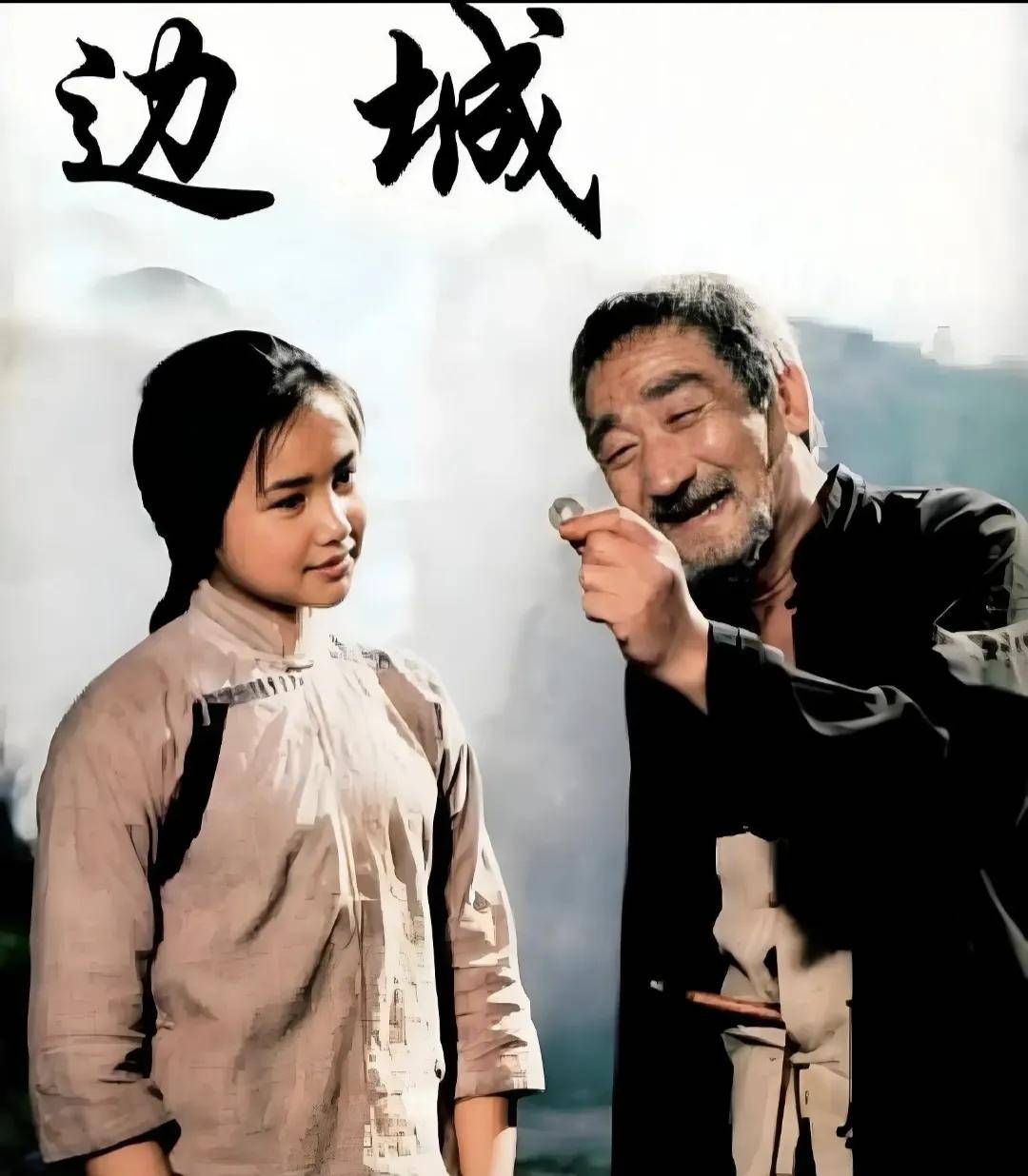

这些作品频繁在国际电影节上获奖,然而却引发了部分中国人,特别是主流文化阵地上的一些人的不满,认为这些电影过分暴露了中国的缺点、落后和陋习。但这类创作不仅跨越了第四代,也影响了第五代导演的作品。例如,谢飞导演的《湘女萧萧》获法国蒙彼利埃国际电影节金熊猫奖,塞巴斯蒂安国际电影节堂吉诃德奖,另有《本命年》获得柏林电影节银熊奖,张暖昕导演的《青春祭》(1985)、黄蜀芹导演的《人鬼情》(1987)等也同样获得国际奖项。

此外,吴天明导演的《人生》(1984)也可视为第四代导演的一个重要作品。这部电影将写实主义与人道主义结合,展现了高加林(周里京饰)这个人物的复杂情感,以及当代中国社会的时代意义和审美深度,尽管曾有批评认为高加林这一角色与中国传统的文化情感不完全匹配。

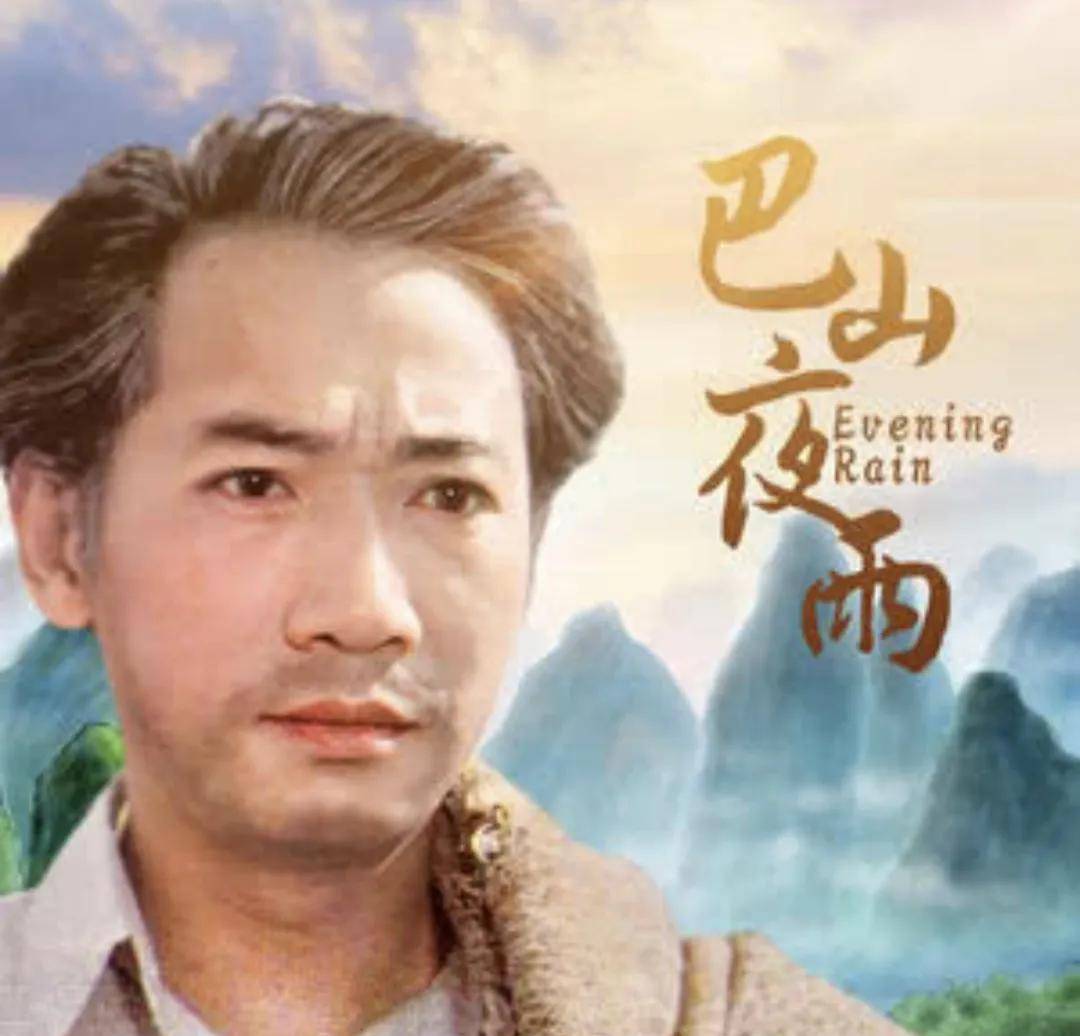

最后,吴贻弓导演的两部作品《巴山夜雨》(1980)与《城南旧事》(1983)展示了他的诗意电影风格。吴贻弓的影片没有说教,也没有做作,充满了深远的意义和朴实的风格。特别是《巴山夜雨》通过讲述文革期间的某个夜晚,一船人的温情故事,呈现了那个时代人们的复杂情感。虽然有人认为吴贻弓的电影过于浪漫、理想化,甚至缺乏对文革的深刻批判,但这恰恰展示了他独特的艺术语言。

总的来说,第四代导演和八十年代的电影时代,是一群充满理想、拥有生活经验和创作技巧的电影人,他们的作品将理想与现实交织,对历史进行反思,对文化进行寻根。然而,随着1989年的到来,第四代导演的时代也渐行渐远,他们的才华和作品逐渐被第三代和第五代导演所取代,留下了短暂但辉煌的历史印记。

摘自《杨君访谈媒体人物》

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)