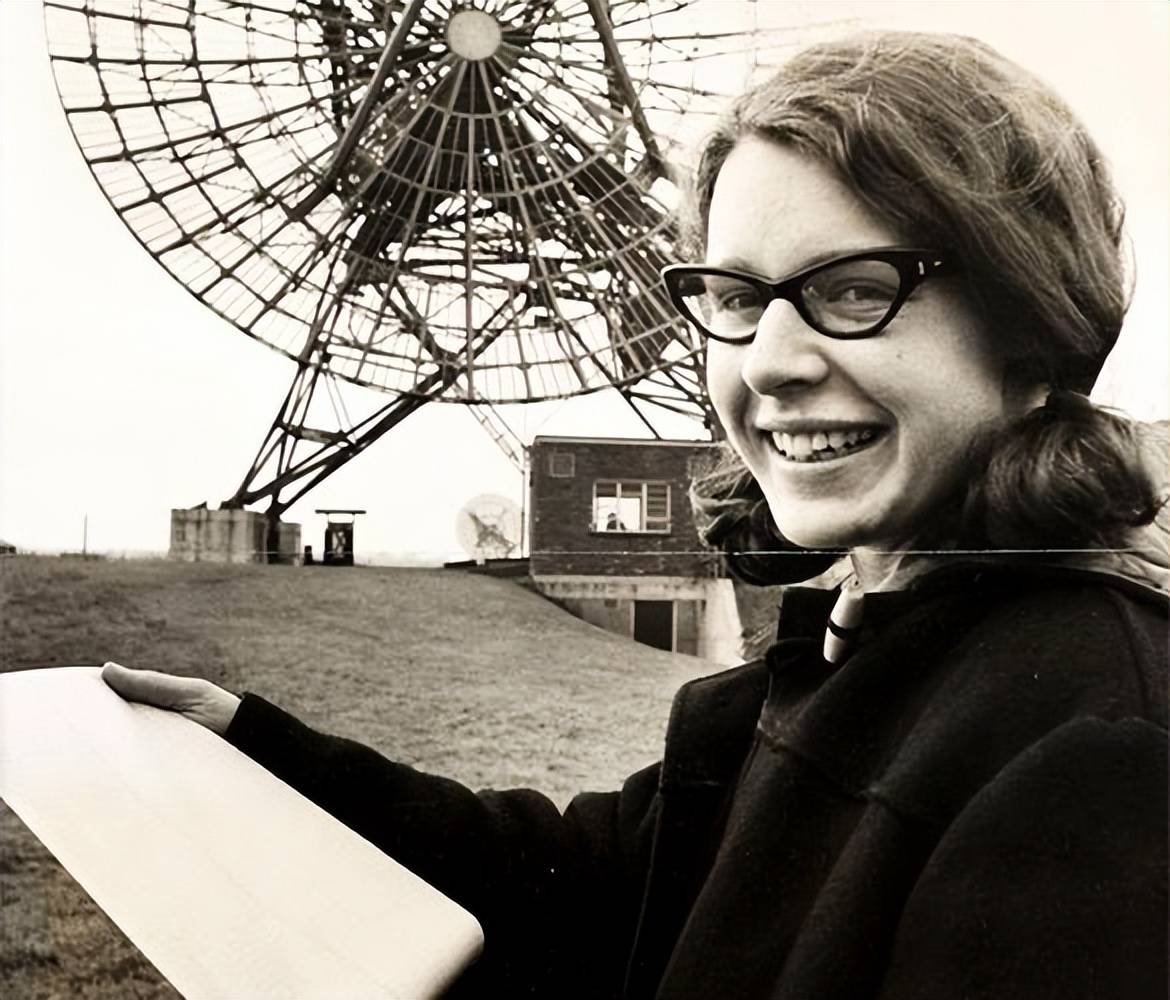

1967年的一天,剑桥大学的研究生乔瑟琳・贝尔盯着仪器数据,突然发现了个怪东西。

原本用来研究行星际闪烁的设备,居然捕捉到了每秒一次的规律射电脉冲,这信号来自天上某个固定位置,绝不是地球或行星上的玩意儿。

本来想只当是仪器故障,但后来发现这信号每天都在,位置还纹丝不动,贝尔心里犯了嘀咕:这到底是啥?

咱们总说太阳是地球的“老大哥”,但在银河系里,太阳不过是千亿恒星里的普通一员。

恒星总有走到头的一天,要么变成白矮星,要么是中子星,还有就是黑洞。

白矮星还好,能直接看到;中子星个头太小,亮度低得离谱;黑洞更绝,压根不辐射,想找到这些“恒星遗体”,难度可不是一般大。

贝尔发现的这个脉冲信号,算是捅破了中子星探测的窗户纸。

天文学家们琢磨来琢磨去,发现能发出这么规律的脉冲,大概率是恒星在高速旋转。

展开全文恒星越小,旋转极限速度越快,这颗脉冲星的密度比白矮星高多了,正好对应上了30年代就有人提出的中子星理论。

本来以为这理论早就被人忘到脑后了,没想到一个偶然的发现,居然把它重新翻了出来。

安东尼・休伊什因为脉冲星的发现拿了1974年的诺贝尔奖,不过贝尔作为第一个发现者却没获奖,这事至今还有人念叨。

但不管怎么说,脉冲星的出现,总算让中子星从理论变成了实实在在的观测对象。

脉冲星的能量不靠核反应,也不靠余热,全靠自转,转得越慢,说明年龄越大,天文学家靠测算自转减速的速率,就能估摸出它的岁数,这方法简单又管用。

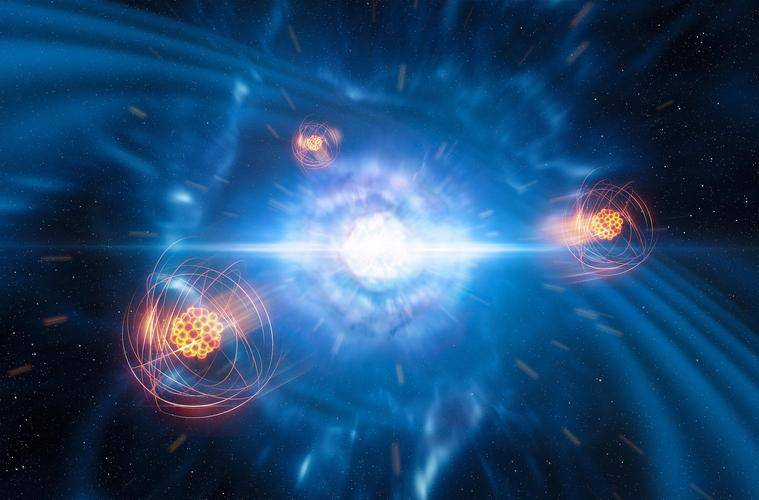

乔瑟琳・贝尔的发现让天文学家们炸开了锅,大家顺着这个线索找下去,很快就盯上了蟹状星云里的一颗脉冲星。

这颗脉冲星每秒能闪30次,算下来寿命也就一千多年,巧的是,这正好和咱们老祖宗的记录对上了。

1054年,宋代的天文学家记录了一颗超新星爆发,当时这颗星亮得跟金星似的,在天上挂了好久。

西方世界愣是没留下一点记录,倒是咱们的古籍把这事记得明明白白。

如此看来,这颗超新星的残骸就是蟹状星云,而星云中心的脉冲星,就是那次爆发后形成的中子星。

弗里茨・兹威基早在30年代就说过,超新星是中子星的“产房”,他活着的时候亲眼看到自己的猜想被证实,也算是没白忙活。

古代的天文记录能给现代研究帮上这么大的忙,是我一开始没想到的。

咱们老祖宗没有先进的望远镜,全靠肉眼观测,却留下了这么珍贵的线索,足以见得古人对天象的重视。

这些记录不只是历史,更是连接古今的天文证据。

要是没有宋代的这次观测,天文学家想证实中子星和超新星的关系,怕是还要多走不少弯路。

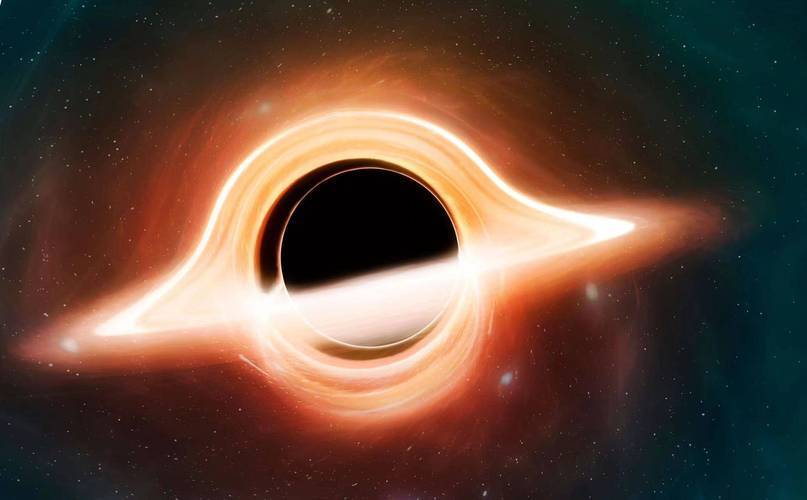

确认了中子星的存在,天文学家的目光又投向了更难探测的黑洞。

黑洞比中子星还小,想直接看到根本不可能,不过天文学家们发现,黑洞周围的吸积现象,成了找到它的关键。

中子星附近的引力特别大,要是有物质从远处掉过去,落到表面时速度能到光速的三分之一。

这些物质撞在中子星上,释放的能量比氢聚变还高几十倍。

更别说黑洞了,相同质量下黑洞更小,引力更强,物质掉进去时释放的能量也更可观。

大质量恒星大多不是孤零零的,往往成对出现。

要是其中一颗变成了中子星或者黑洞,另一颗正常恒星的气体就会被吸过去。

这些气体不会直接掉进去,本来想沿椭圆轨道绕着转,却因为粒子太多互相碰撞,最后形成了一个圆盘,也就是吸积盘。

气体在盘里慢慢往中心旋,引力能变成热能,从盘面辐射出去,这就成了天文学家找到黑洞的突破口。

很显然,吸积盘的辐射能被望远镜捕捉到,就算看不到黑洞本身,只要探测到这种高强度的辐射,就能确定黑洞的位置。

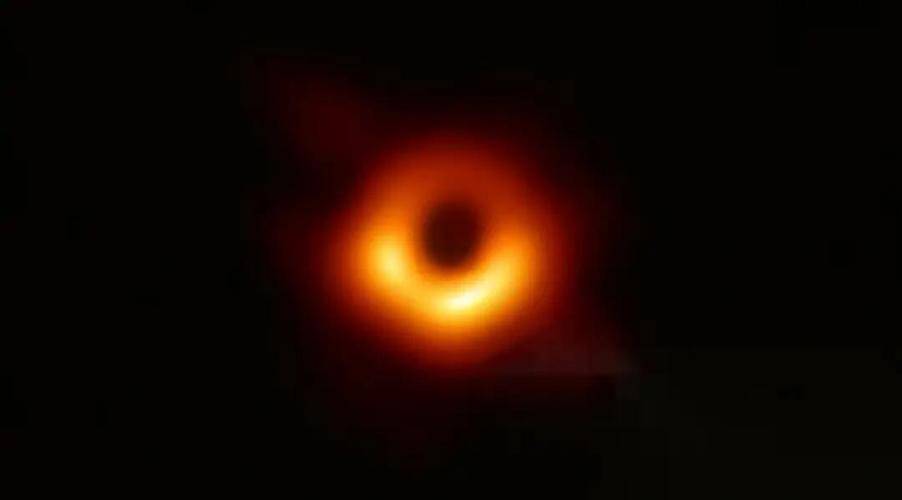

2019年人类拍到的第一张黑洞照片,其实就是黑洞周围吸积盘的影像,这也印证了吸积理论的正确性。

研究恒星的遗体这事,不只是天文学家的执念,更是我们普通人理解宇宙的一把钥匙。

从贝尔偶然发现脉冲星,到宋代古籍佐证中子星诞生,再到靠吸积盘找到黑洞,人类对恒星归宿的探究,每一步都在刷新我们对宇宙的认知。这些看似遥远的天体,其实一直在塑造着宇宙的结构。

我们总觉得宇宙离自己很远,但每一次对恒星遗体的发现,都让我们离宇宙的真相更近一步。

毫无疑问,随着中国天眼这些设备的投入,未来还会有更多恒星遗体被发现,而我们对宇宙的理解,也会在这些发现中不断重塑。

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)