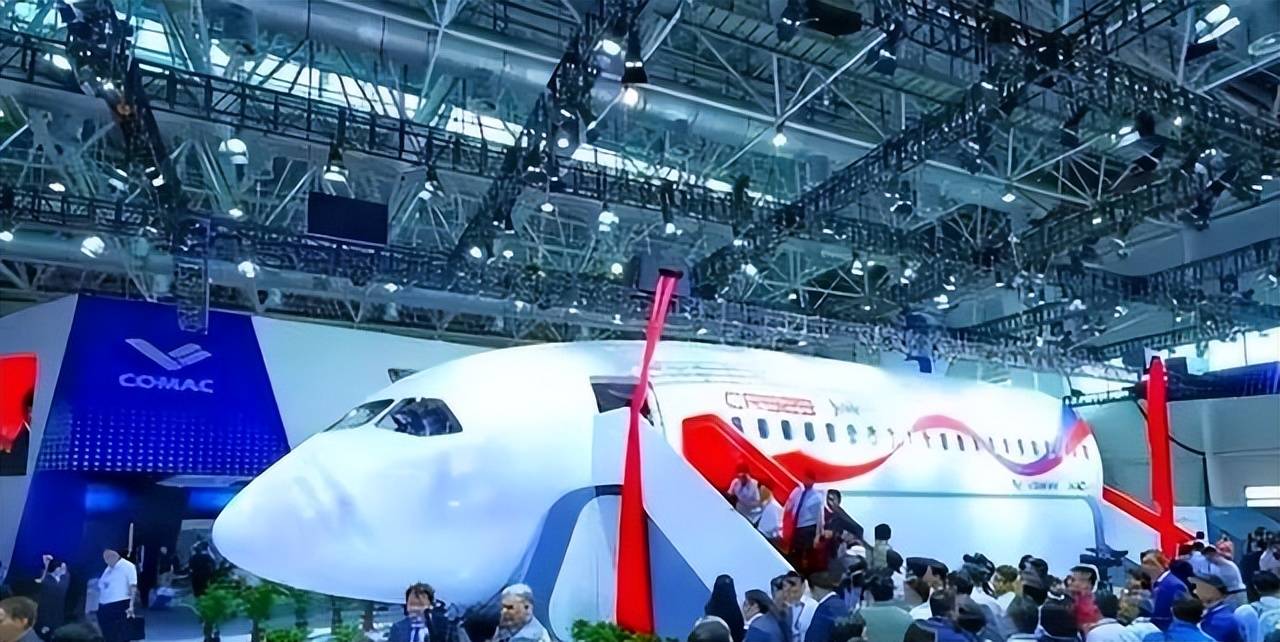

到中国民航这些年的最大突破,C919大飞机绝对是绕不过去的话题。

它不仅是中国航空工业几十年“追赶超越”的标志,更是中国制造业高端化、国际化的代表。

可就在全球都在关注C919能否“一飞冲天”的时候,欧洲突然变了脸:

“你2025年别想拿到我们的适航证,最快还得等到2028年,慢了甚至要等到2031年以后!”

外媒甚至形容,这是EASA(欧洲航空安全局)对C919下的“逐客令”。

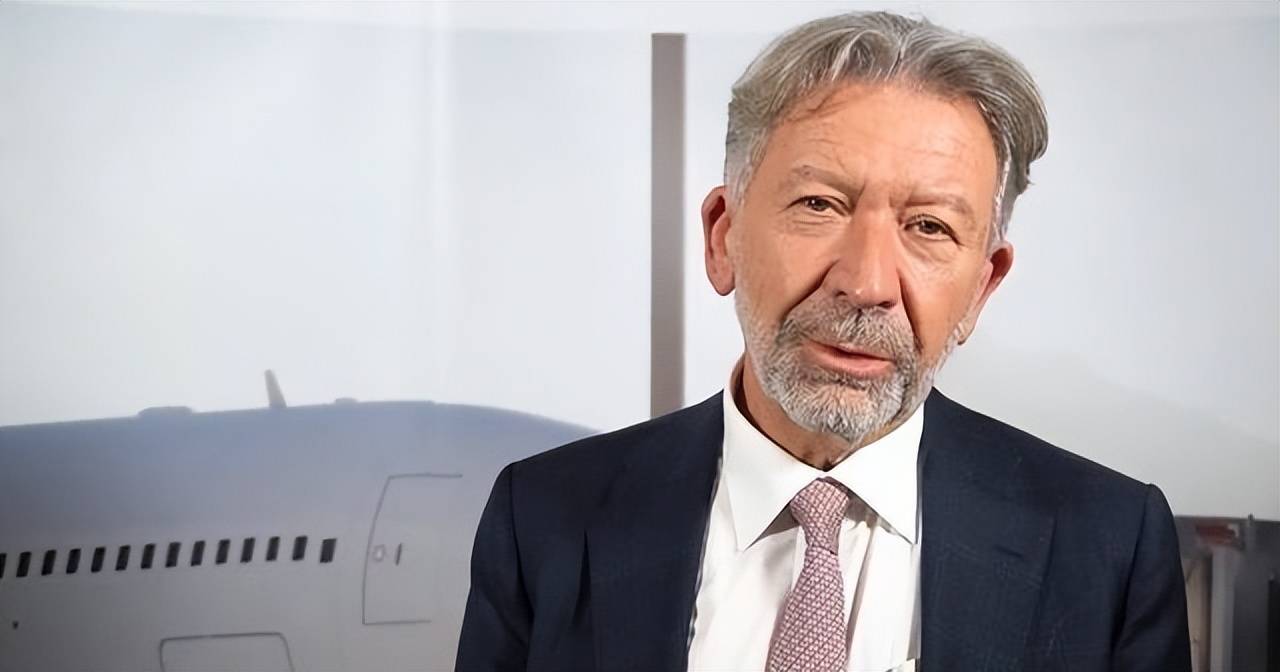

2025年4月28日,欧洲航空安全局(EASA)执行董事弗洛里安·吉勒梅,在公开场合直接放话:

C919最早2028年才能拿到欧洲适航证,慢的话甚至要拖到2031年。

要知道,过去几年EASA和中国商飞(COMAC)互动频繁。

2024年8月刚刚完成第四轮现场评估,反馈还“挺积极”,当时都觉得2025年有望“开门红”。结果这一下,直接后退三到六年。

外媒评价得很直接,把这叫做对C919的“逐客令”。说白了,就是不让你进欧洲市场。

这里得先说一句,民航飞机要想“飞出去”,必须得到目标市场的适航证。

EASA的适航认证,基本等于欧洲市场的“通行证”,更是全球不少国家的标准参考。

拿不下EASA适航证,C919就很难打进欧美以外的大量高端市场。

商飞原本把2025年定为“国际化元年”,计划乘势推进海外订单,谁想到欧洲突然变脸。

EASA解释说,一方面是疫情影响进度,另一方面要对C919的整体集成能力重新评估。

看起来是“技术标准”问题,但业内都明白,这背后其实是赤裸裸的市场保护。

毕竟,空客如今订单已经排到2030年以后,欧洲航空产业“独大”。而且在波音737 MAX多次事故、全球停飞的当口,空客正迎来订单井喷。

EASA局长自己也承认,C919如果获证,会冲击空客的全球市场。所以,这波操作就是在给空客“护航”,顺便拦住中国大飞机的上升通道。

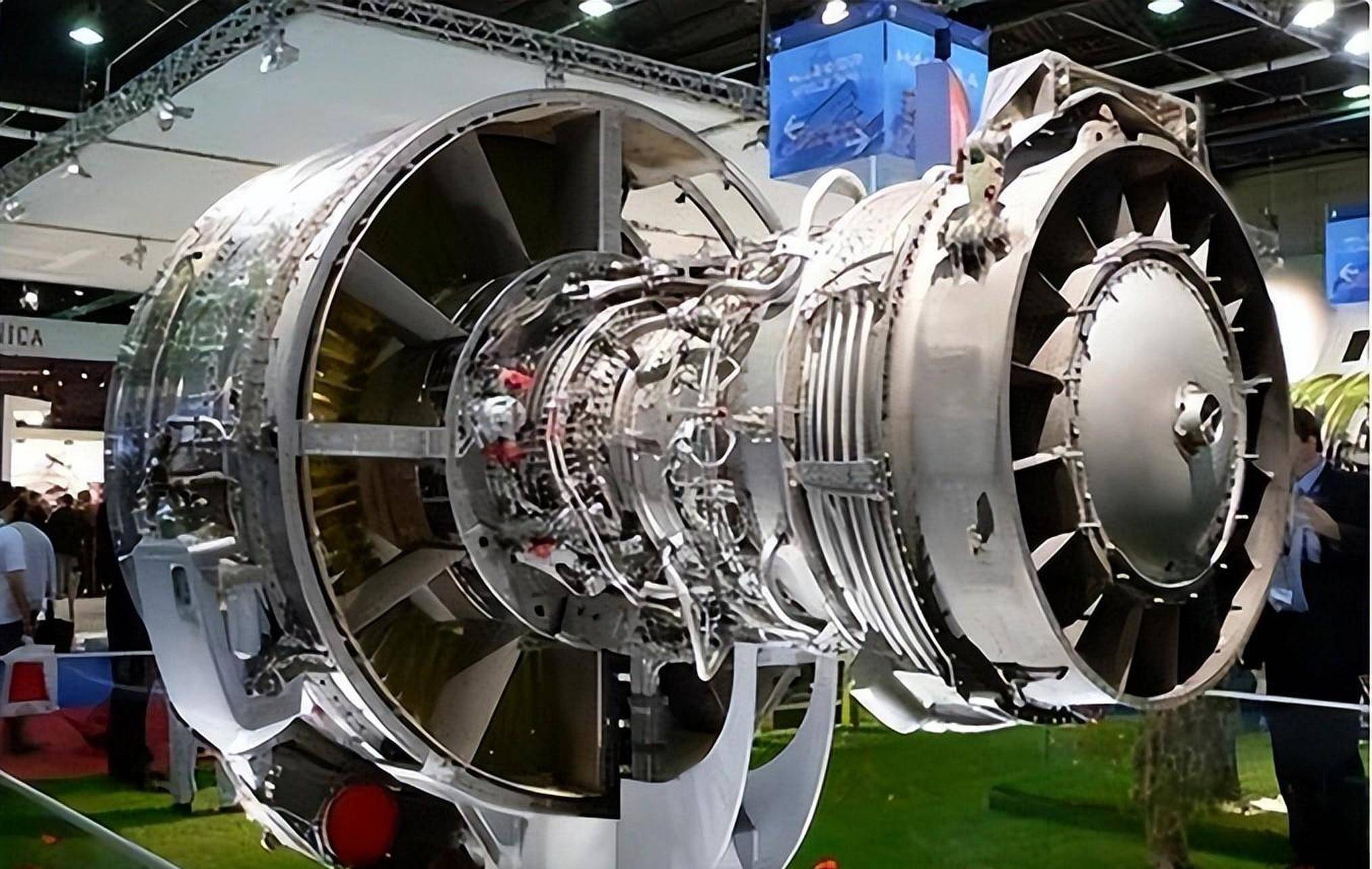

C919现在用的是CFM国际的LEAP-1C发动机,这家企业是美国GE和法国赛峰的合资。

民用航空发动机一直是中国航空工业最大的短板,也是最容易被“卡脖子”的地方。

2025年5月,美国商务部突然宣布暂停对商飞的发动机出口许可,理由无非是“安全审查”“技术管控”那套说辞。

这一下,C919的生产线立刻受到影响。上半年只交付了5架飞机,远低于此前的预期。

C919的发动机协议,涉及数十亿美元的大单,违约金高得吓人。

加上中美贸易局势缓和,7月美国又恢复了对C919的出口许可,发动机供货得以续上。

这波操作,算是给中国民航产业打了一次“预防针”——核心技术被别人攥在手里,终归是受制于人。

其实,商飞和国内航空工业集团早就意识到发动机的风险,国产替代一直在马不停蹄地推进。

长江1000A,就是为C919量身打造的新一代高效涡扇发动机。

2023年,这款发动机就已经在运-20试飞台上点火测试。2025年3月,长江1000A又做了一次高强度验证,表现超出预期。

无论是推力、油耗,还是寿命指标,都在追赶国际先进水平。

换句话说,C919的“心脏”虽然暂时还靠进口,但“备胎”已经装车,国产化替代正加速冲刺。

欧洲适航证卡住脖子,发动机断断续续,但C919的国内市场却是热火朝天。

中国三大航——东航、南航、国航,外加一众地方航司,早在几年前就下了千架以上的大订单。

C919不仅有订单,还“飞得好”。在最关键的上海—北京、上海—成都等主干航线上,C919的上座率常年保持在九成以上。

2025年1月1日,东航开通了上海直飞香港的C919航线,首航一票难求,旅客反响热烈。

别以为拿不到欧洲证就“出海无望”。其实,C919在东南亚、中东、非洲等新兴市场已经初见成效。

比如印尼TransNusa航空,早就用上了国产支线客机ARJ21,现在又盯上了C919。

文莱GallopAir在2023年一次性下了15架C919和15架ARJ21的订单,文莱民航局更是直接承认中国民航局颁发的适航证,交付马上要启动。

此外,老挝、柬埔寨、马来西亚等国家的航空公司高层,已经多次组团考察C919的生产线,表现出浓厚兴趣。

对于这些市场来说,性价比高、服务到位的C919,正好可以填补波音、空客之外的市场空白。

虽然欧洲适航证受阻,发动机供应曾一度停摆,但商飞的信心没有动摇。

整个2025年,C919的装配工厂一直“三班倒”满负荷生产,目标就是要完成全年交付30架的既定目标。

这背后,是中国制造业强大的组织动员和产业配套能力。

C919的生产线已经实现了多项关键零部件、系统的国产替代。不光是发动机,航电、液压、起落架等核心环节国产化率也在稳步提升。

除了短期目标,商飞的中长期布局也很清晰。最大亮点就是国产长江1000A发动机的落地。

按照最新计划,2026年长江1000A将完成C919的装机验证,2027年实现适航取证。

届时,C919将真正实现从“壳体国产”到“核心国产”,对进口发动机的依赖将大大降低。

眼下,商飞的研发团队已经把目光投向了更大的“蛋糕”,国产宽体C929。

预计2030年C929将正式升空,这将是中国民航首次向波音787、空客A350这样的宽体高端市场发起挑战。

到那时,欧美在航空领域“说一不二”的时代,很可能被中国大飞机的崛起打破。

面对欧美市场的认证壁垒,商飞制定了“多边突破”路线。

也就是说,不再把所有希望都押在欧美适航证上,而是通过双边或多边协议,先在东南亚、中东、非洲等市场实现通航。

面对卡脖子、断供风险,商飞和中国航空工业没有退缩,而是选择了自立自强:

发动机、航电、关键系统逐步国产化,产能稳步提升,市场多点开花。适航证虽被卡脖子,但“通向世界”的路,只会越走越宽。

可以预见,未来几年里,伴随长江1000A批量装机、C929宽体机升空、区域适航标准不断落地,中国大飞机必将在全球民航舞台上拥有更大话语权。

这是一场持久战,但中国制造,已经露出自己的獠牙。

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)