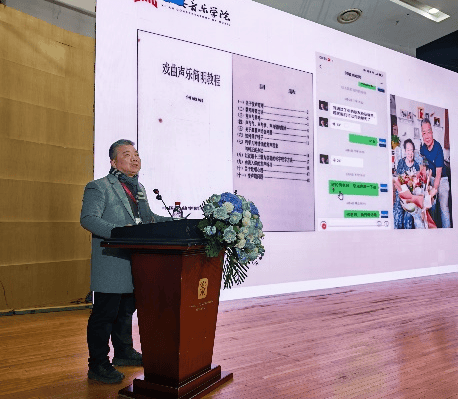

秋光正好,学术满堂,2025年11月8日至9日,作为我校“10·15艺术节”的核心学术活动之一,由我校主办,音乐人工智能与音乐信息科技系、院长办公室、声乐歌剧系共同承办的“2025嗓音、医学、言语与歌唱论坛(VMSS)”在琴房楼演奏厅隆重举行。来自声乐教学、播音主持、嗓音临床、艺术嗓音、言语治疗、人工智能及生物工程等多领域的知名专家和学者汇聚一堂,展开了为期一天半的深度跨界分享,共谱一曲跨界融合的学术交响。

论坛演讲嘉宾分别来自中央音乐学院、中国音乐学院、中国传媒大学、中央戏剧学院、香港中文大学、西安交通大学、华东师范大学、福建师范大学、西安音乐学院、天津音乐学院、南方科技大学、解放军总医院、北京清华长庚医院、厦门大学附属中山医院、河南中医药大学第一附属医院、广东省人民医院、广东省中医院、深圳大学总医院、江西南昌师范学院、湖南省艺术嗓音研究室等近20家高校、医院及研究机构,吸引了全国甚至海外校友近300名专家、学者、学生齐聚央音,共赴这场学术的饕餮盛宴。

2025嗓音、医学、言语与歌唱论坛部分嘉宾与部分参会代表合影

论坛伊始,我校党委常委、副院长柯扬教授以儒雅而深情的欢迎辞拉开序幕。他指出,嗓音是人类最古老、最自然、最精妙的乐器,不仅是信息传递和情感交流的核心工具,更是艺术表达的灵魂载体。嗓音的背后蕴含着极其复杂的生理、心理与物理机制,这需要我们打破学科壁垒,将医学的严谨、康复的科学与歌唱艺术的精妙紧密结合。柯扬副院长还回顾了我校嗓音研究中心自1995年成立以来的发展历程,从沈湘教授、冯葆富主任医师等前辈的开创性奠基,到韩丽艳教授等新一代学者的接续奋斗,嗓音研究中心始终秉持艺术与医学相结合的发展理念。2019年并入音乐人工智能系后,嗓音研究更是迈入了艺术、医学与科技相结合的智能时代。

展开全文

党委常委、副院长柯扬教授致欢迎辞

作为我校特聘专家、信息科学与系统工程领域权威、中国科学院院士管晓宏教授在致辞中指出:最顶级的艺术往往蕴含着最深刻的科学,而最前沿的科学同样追求着艺术的和谐与优雅,科学可以像一面数据镜子,为艺术家提供客观反馈,帮助其更高效、安全地探索嗓音潜能;艺术嗓音的深入研究将推动整个嗓音医学向更精细、更个性化的方向发展;我们有望构建智能化的辅助教学系统,将顶尖歌唱家的艺术数据与医学家的健康模型相结合,实现艺术经验的科学传承。

我校特聘专家、中国科学院院士管晓宏教授致辞

中国音乐家协会副主席、中国音乐学院雷佳教授以歌者和教师的双重身份在致辞中讲到:无论是舞台上的歌者还是教学相长中的教师,嗓音是艺术生命的全部,聚光灯下的每一个高音,每一次情感的完美诠释,其背后都离不开科学、健康的发声方法作为支撑;作为声乐教师,不能再仅仅依赖于找感觉、凭经验,而是要将科学的发声机理、嗓音保健知识、言语咬字的规律,系统化、精准地融入到教学中。科学的认知是赋予艺术翅膀的清风,而非束缚灵感的枷锁。她认为,此次论坛如同为声乐艺术的发展安上了“双引擎”,必将推动中国声乐教育事业向着更科学、规范、高效的方向挺进。

中国音乐家协会副主席、中国音乐学院雷佳教授致辞

著名音乐理论家、音乐美学家、原我校校长王次炤教授在谈到艺术与科学联姻时指出:艺术与科学具有深刻的联姻关系,李政道先生曾以“对称与不对称”“复杂与简单”“静与动”等审美范畴揭示二者在普遍原理上的一致性。艺术与科学共同依赖想象力作为创造的心理源泉,科学探索真理,艺术创造美感,二者在追求真、善、美的过程中相辅相成。在音乐人工智能领域,面临“情感与算法”“生成与创造”“技术与人文”等多重挑战,关键在于如何在技术赋能的同时,融入人文内涵与伦理价值,实现真正意义上的艺术与科技的融合。

著名音乐理论家、音乐美学家、原我校校长王次炤教授发言

我校声乐歌剧系赵登营、张文巍及我校校友著名歌唱家杨光、姜峰、佘乐、石垒等教授,分别从个人成长道路上所遇到的嗓音问题,声乐教学如何与现代嗓音医学、科学结合,如何做到因材施教,如何加强专业素养等多角度阐述了艺术、科学、教育与人文的相互关系。赵登营、杨光、姜峰和佘乐等教授通过自身的教学案例,印证了嗓音医学检测对于精准判定声部、避免错误训练导致的嗓音损伤具有不可替代的价值,是实现“因材施教”的根本前提。在此基础上,系统性修养是职业发展的支柱。姜峰提出的“六项素养”与张文巍强调的“三大支柱”(情感诠释、语言能力、文化理解)共同指出,一名职业歌唱家的成长是艺术、技术、文化与人格的全面修炼。石垒教授提出的将运动科学的训练体系如呼吸动力、肌肉记忆、心理调控引入声乐教学的观点,为嗓音保护与艺术表现力的提升开辟了新路径。

中央音乐学院赵登营教授

我校校友、香港中文大学

杨光教授

我校校友、旅意女高音歌唱家

姜峰女士

中央音乐学院张文巍教授

我校校友、中央戏剧学院

石垒教授

我校校友、天津音乐学院

佘乐副教授

中国传媒大学赵俐与赵琳教授以《科学用声与艺术表达》《AI听诊与声音美学的四个维度》为题,共同勾勒出声音艺术的完整图景:它是一门融科学、审美与人文于一体的学问。卓越的声音表现力根植于四大支柱。在科学层面,即通过呼吸、吐字、共鸣的协同控制实现科学用声,这既是专业保障,也是对嗓音的健康守护。在审美与表达层面,声音是个人气质与社会身份的无形名片,其感染力源于“情、声、气”的有机结合,需要内在情感驱动的外在呈现。在人文价值层面,声音不仅是交流工具,更是文化与历史基因的活态传承。她们共同强调了在掌握科学法则的同时,要赋予声音以情感的温度、思想的深度与文化的厚度,从而实现技术赋能与人文精神的和谐统一。

中国传媒大学赵俐教授

中国传媒大学赵琳教授

本次论坛发起人、我校嗓音研究中心负责人韩丽艳教授,从医学、科学、声乐三者融合的角度阐述了艺术嗓音临床检测与鉴定原则。她指出:要有理有据、实事求是、系统、全面地进行嗓音检测、鉴定与指导工作。这种主观和客观、定性与定量、艺术与科学、医学相互融合的鉴定、检测方法,为声乐教学、艺术选材与嗓音健康维护提供了实证性的专业支持,体现了我校艺术嗓音学科的专业化、科学化和引领性。南方科技大学毕宝仪教授与王路团队提出构建“四位一体”艺术嗓音体检体系,旨在实现从被动“治病”到主动“护航”的转变。该体系涵盖全面信息采集、系统化客观评估、多学科团队协作及个性化健康管理。团队强调医学应跨界赋能艺术嗓音,针对音准、共鸣、气息等问题提供精准解决方案,推动艺术嗓音从“救火式”治疗转向“全程化”科学护航,实现医学与艺术在实践层面的深度融合。

中央音乐学院韩丽艳教授

南方科技大学毕宝仪教授

深圳大学总医院王路博士

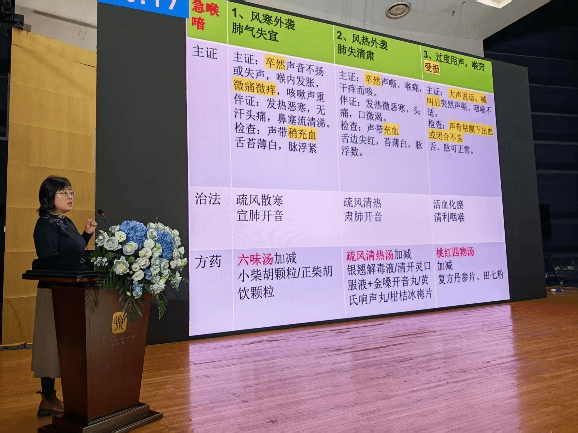

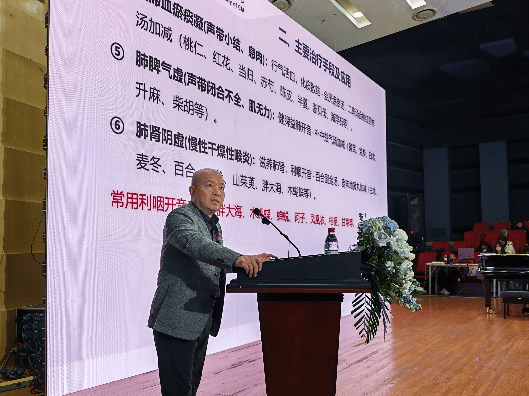

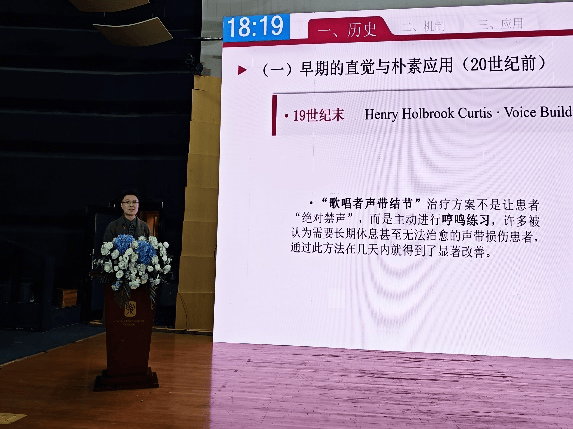

北京清华长庚医院叶京英主任医师用深入浅出的语言分享了《职业用嗓者嗓音疾病的医疗干预和康复》,她展示了常见声带病变如小结、息肉、囊肿以及痉挛性发声障碍的临床诊疗方案与手术案例,从病因分析到治疗干预,再到康复训练,提出了一整套科学规范的诊疗流程;解放军总医院黄冬雁主任医师针对《AI在嗓音医学领域的应用》进行了分享,她系统介绍了人工智能在嗓音医学中的应用情况,包括人工智能通过声学信号以及喉镜图像诊断病理性嗓音、声带疾病、喉癌的新进展;厦门大学附属中山医院庄佩耘主任医师针对《嗓音疾病的鉴别诊断》进行了分享,她提供了一些特殊的全身性疾病所导致的嗓音疾病的宝贵案例,以及这些特殊疾病的鉴别标准与诊疗方案;河南省中医药大学第一附属医院梅祥胜主任医师和广东省中医院李华副主任医师,则分别展示了中草药、针灸、推拿等中医疗法在嗓音调理和功能恢复中的独特价值,丰富了嗓音临床治疗的方法和手段;湖南艺术嗓音研究室张勇军主任用幽默风趣的口吻,分享了职业用声人群的一些嗓音急症处理经验。以上这些医学专题的分享呈现了嗓音医学领域“中西融合、科技赋能”的发展态势,这些研究成果标志着我国嗓音医学已从单一治疗迈向预防、诊断、治疗、康复等全流程的精准化管理,为职业用嗓者提供了更加全面、高效的健康解决方案。

北京清华长庚医院叶京英教授

解放军总医院黄冬雁主任医师

厦门大学附属中山医院

庄佩耘主任医师

广东省中医院李华副主任医师

湖南省艺术嗓音研究室

张勇军主任医师

河南中医药大学附属第一医院

梅祥胜主任医师

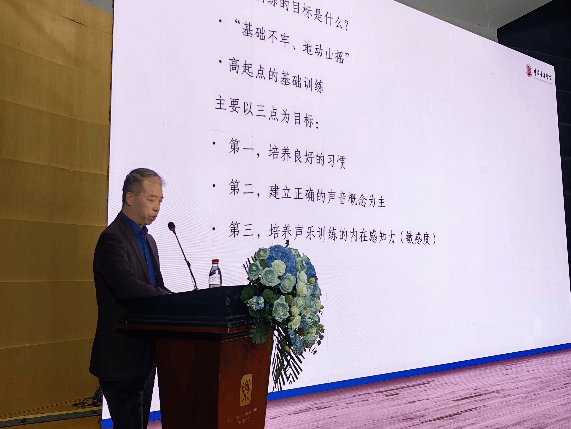

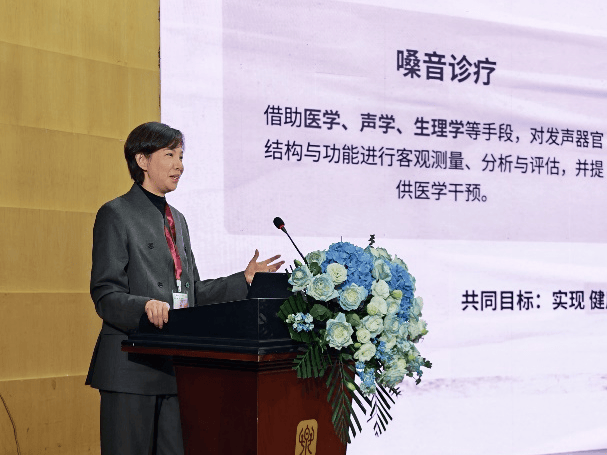

来自中国音乐学院容世杰与陈蓓教授分别就《青少年变声期的声乐训练与嗓音保护》《不同的角色,共同的目标——论嗓音诊疗与声乐教学的关系》进行了分享。容世杰教授强调“高级的初级”理念,即在基础阶段建立高规格的声乐标准,通过姿势、呼吸与激起训练夯实基本功,避免“躲嗓”和“强迫用嗓”两大极端。他主张选用抒情教材、遵循“少食多餐”、聆听优质范唱、注重语言训练和传记阅读等方式,为变声期学生的声乐学习提供了系统而严谨的教学范式。陈蓓教授则阐述了嗓音诊疗与声乐教学的互补关系。她指出,嗓音诊疗通过科学检测手段能准确判断声部、发现潜在病理问题,避免因误判导致的声带损伤。而声乐教学实践是对诊疗结果的验证和深化,能深度挖掘歌者的艺术潜能。这种医学、科学与艺术的深度融合,必将推动声乐教育从经验传承迈向科学化和个性化的发展方向。

中国音乐学院容世杰教授

中国音乐学院陈蓓教授

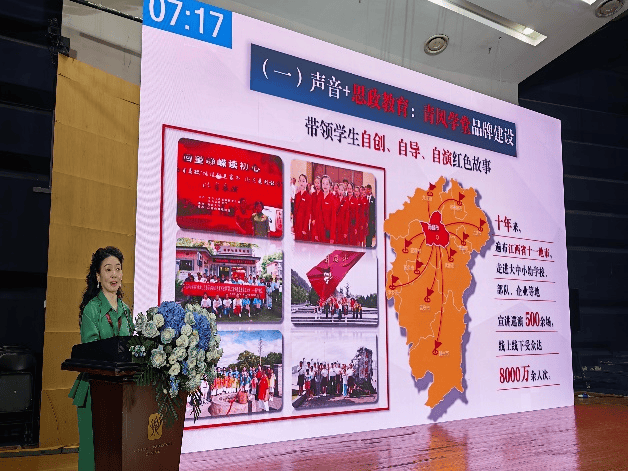

我校校友、福建师范大学林立君教授带来了《美化嗓音 轻松讲课》的专题演讲,她提出“以声悦心、以听导声、以简驭繁”的教学理念,深入剖析了优美嗓音的核心特质,并强调通过建立“内耳听觉”感知通道来科学引导发声。她现场演示了“击鼓共鸣”“甩绸控字”“以动辅唱”等一系列简单、易行的训练方法,将复杂的声乐原理转化为通俗易懂的教学实践,旨在帮助广大师生科学用嗓、美化声音、轻松授课。我校校友、西安音乐学院屈歌副教授带来了《我国戏曲声乐跨学科研究及发展现状》,揭示了科技赋能戏曲声乐的革新路径。他运用声学分析将秦腔等剧种的独特韵味转化为可视化数据,使传统“口传心授”的经验得以科学解构。通过喉镜检测和嗓音矫治技术,为演员提供个性化训练方案,有效解决了倒仓期保护、高音训练等长期难题,为戏曲声乐的传承与发展开辟了科学化、精准化的新维度。

我校校友、福建师范大学

林立君教授

我校校友、西安音乐学院

屈歌副教授

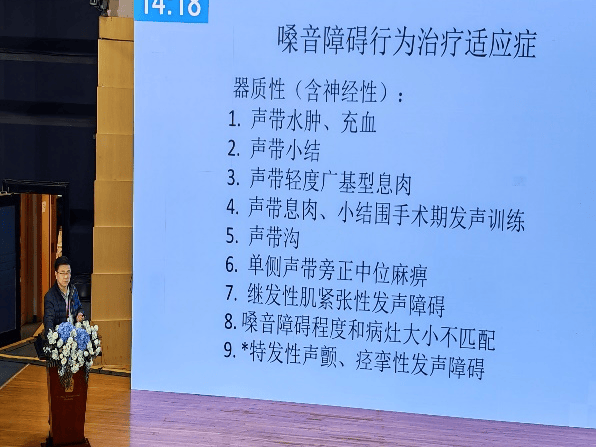

上海华东师范大学陈臻副教授系统介绍了许多嗓音障碍及其对应的行为治疗常用方法,用生动的案例展示了嗓音矫治的康复效果,提供了科学的、可操作的康复路径;广东省人民医院康竞博士则详细梳理了从嗓音评估到矫治的标准化操作规范,从呼吸、共鸣、声带振动方面的协调训练,到半闭塞声道练习,体现了言语康复学的专业化发展水平;江西南昌师范学院的张本安、幸灵敏副教授的报告展示了咽音练声法及嗓音训练在培养师范生中的模式,及其对未来教师的嗓音素养与教学效能的积极作用;我校在读硕士廖一凡、苏航对半闭塞声道练习方法的机理与应用进行了阐述,从声道对气流的阻抗角度为这一传统声乐训练方法提供了科学机理解释,并提供了实用操作方法。

上海华东师范大学陈臻副教授

广东省人民医院康竞博士

江西南昌师范学院

张本安副教授

江西南昌师范学院

幸灵敏副教授

中央音乐学院在读硕士廖一凡

中央音乐学院在读硕士苏航

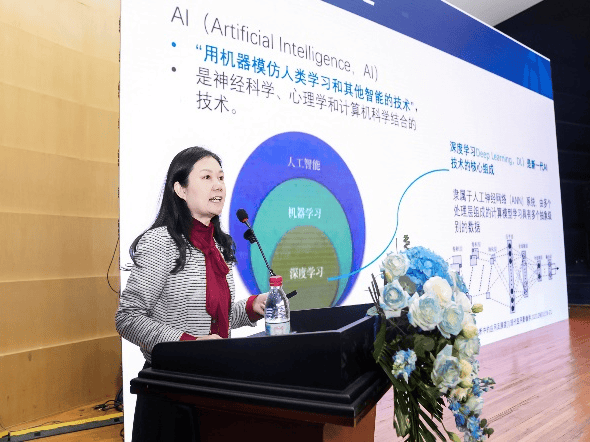

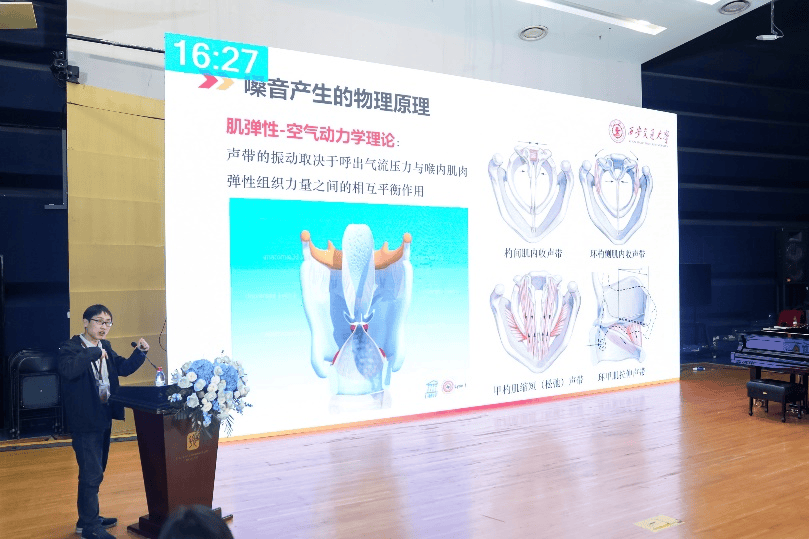

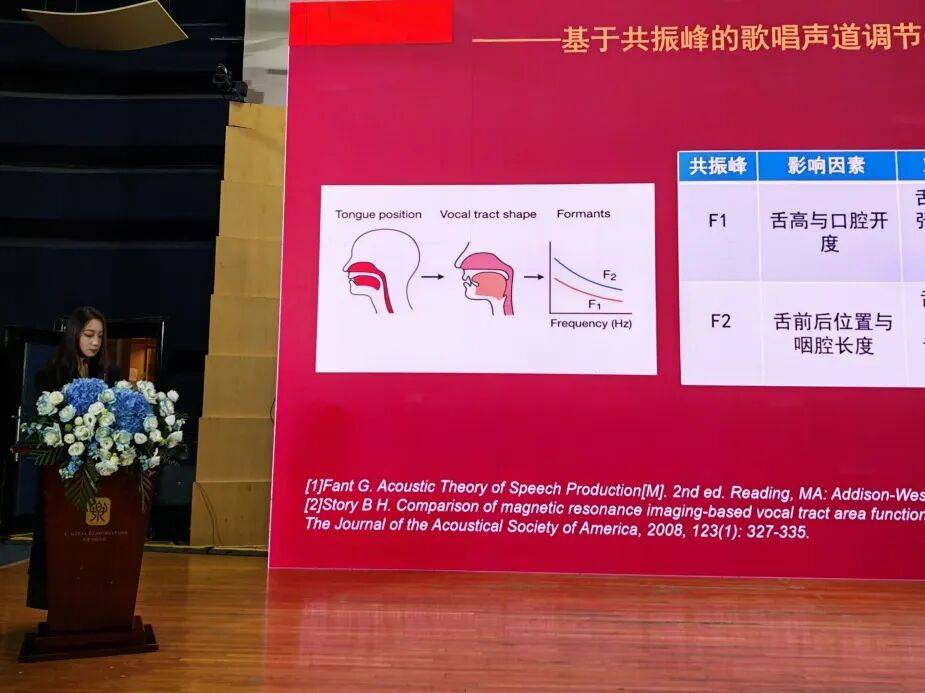

嗓音与人工智能、生物工程学的结合是本届论坛的一个新议题。人工智能作为引人注目的引擎,贯穿于多个议题之中。西安交通大学生命科学与技术学院、《嗓音医学工程学》作者之一吴亮副教授,在论坛上系统阐述了嗓音产生的神经肌肉调控机制。其团队致力于构建基于真实人体MRI数据的发声计算模型,精准模拟不同喉部肌肉协同工作下的声带振动与声音输出,为临床手术预后提供前瞻性预测工具。同时,团队创新研发了无创表面肌电技术,成功捕捉到音调变化中的喉肌激活模式。该方法不仅揭示了发声控制的生理机制,也为声乐训练提供了科学依据,并在神经肌肉性嗓音疾病诊断中展现出应用潜力。我校音乐人工智能系潘宇高工与亓佳宁博士展示了AI赋能艺术嗓音研究的前沿成果。他们的研究构建了从物理信号到艺术表现的全链条分析框架。系统阐述了如何通过时域分析与频域分析量化嗓音特征,并重点展示人工智能的深度应用:基于智能体的分析可依据声学特征智能判断歌手声部;深度学习模型能对喉镜图像进行精细分割,实现声带形态的客观量化与健康评估。该研究标志着艺术嗓音研究正迈向一个数据驱动、人机协同的精准化与智能化新时代,为嗓音的艺术表现、教学训练与医学健康提供了创新的科学工具与洞察手段。

西安交通大学生命科学与技术学院吴亮副教授

中央音乐学院潘宇高级工程师

中央音乐学院在读博士亓佳宁

论坛结束时,我校音乐人工智能与音乐信息科技系主任李小兵教授对此次论坛进行了精辟总结并给予了高度评价。他指出:我们正站在一个前所未有的时代路口,艺术与科学的对话,已不再是选择,而是必然。中央音乐学院未来将继续推动跨学科协作,深化产学研融合,构建更加开放、包容、创新的交流平台,共同探索嗓音科学与艺术表达的更多可能性。他代表学院再次感谢每一位讲者的精彩分享,感谢每一位听众的专注参与,并呼吁以此次论坛为新的起点,让科学照亮艺术,让艺术温暖科学。在热烈掌声中,他宣布:2025嗓音、医学、言语与歌唱论坛圆满闭幕。

中央音乐学院音乐人工智能与音乐信息科技系主任

李小兵教授致闭幕辞

论坛虽已落幕,但智慧的碰撞余音绕梁。我校校友、新晋美国声乐博士郑少锋代表年轻一代发声,感慨在知识付费时代能免费参与这场学术盛宴,实属难得。我国著名声乐教育家、81岁高龄的肖黎声教授更是盛赞本届论坛“立意深远,组织严谨,非常成功”,并动情地表示,作为一名地方院校教师,能走进最高音乐学府,聆听前沿智慧,深感不虚此行。两代学人的心声,共同印证了此次论坛的温度与深度。我们期待,未来在央音再续华章!

论坛发起人与领导们合影留念

论坛发起人与部分嘉宾合影留念

学生志愿者们圆满完成此次论坛的筹备和接待工作

供稿:音乐人工智能与音乐信息科技系

设计:袁雨菲、张裕欣

责任编辑:六六、静静

近期发布

中央音乐学院党委理论学习中心组召开专题学习会

意大利大学与研究部部长代表团参访我校

风过松林万壑鸣丨赵季平作品专场音乐会暨中央音乐学院第七届10.15艺术节闭幕式隆重举行

)

)

)

)

)

)

)

(女人入珠术前要注意什么))

(埋珠手术适合已婚人做吗))

)

)

)

)