气体迁移机制控制着海底沉积物中气体的释放。我们通过使用受控有效应力作用的透明沉积物来研究这些基本现象;这种实验方法允许在三维边界条件下对无粘性颗粒材料中的气体迁移进行高分辨率实时监测。观察到的迁移模式取决于注入时的有效应力和应力历史。当空气进入的毛管压力ΔPAE 大于有效应力 σ′ 时,气体迁移从孔隙侵入转变为颗粒置换。本研究重点关注颗粒置换型气体迁移。随着沉积物刚度 G 的增加和表面张力 γ 效应的消失,颗粒置换型气体体的形态随深度变化:近地表形成球形气泡,更深处形成刻面空腔,最终在深部形成张拉式裂缝。气体注入压力与颗粒置换型迁移中的有效应力成正比。 预加载和超固结导致主应力旋转,气体驱动的孔隙与新的最小主应力方向对齐。循环加载促进充气孔隙的向上迁移,沉积物中存在对先前气体路径的机械记忆。

一、实验装置与程序

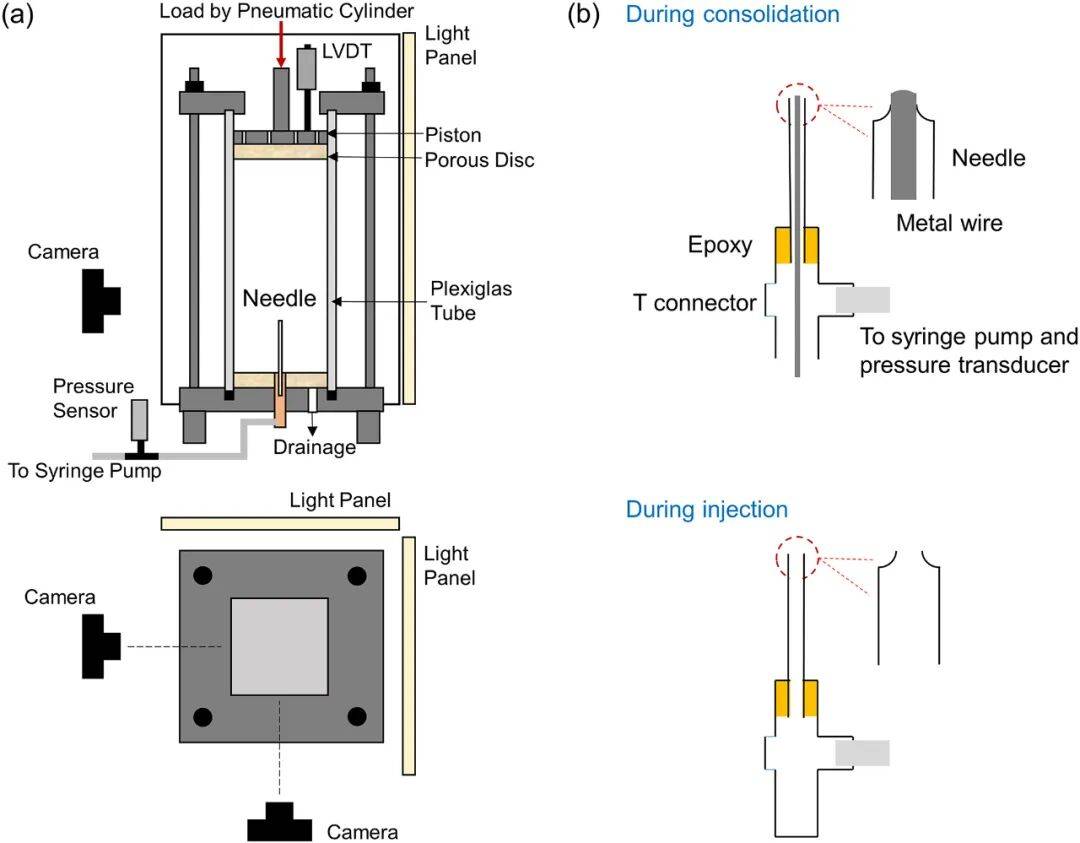

实验采用的透明试验容器为正方形截面,便于无几何畸变地记录气体迁移过程(正方形截面的有机玻璃容器,边长 \(a = 50.8 \, \text{mm}\),壁厚 3.2 mm)。试验容器和反应框架允许进行垂直加载、时变固结、流体排水和气体注入(图1)。气缸推动一个多孔透水盘以施加垂直载荷,同时线性可变位移传感器(Trans-Tek公司)监测垂直位移。多余的孔隙流体可以从顶部和底部板排出;双排水将排水路径缩短至试样高度的一半,固结速度比单排水快4倍。用于气体注入的不锈钢针(圆柱形管,内径 \(= 0.83 \, \text{mm}\),外径 \(= 1.27 \, \text{mm}\))固定在底板中心,并连接到压力传感器和注射泵。两台相机(Sony α5000)垂直安装,两个LED面板提供背景照明。两个正交视图允许对气体迁移过程进行三维表征。

我们将透明浆液倒入容器中,并将其固结至所需的有效应力水平。在固结过程中,插入针内的金属丝防止颗粒进入并堵塞。固结完成后,移除金属丝并将针连接到注射泵(图1)。注射泵以低恒定速率(2 ml/hr)注入气体。我们记录压力特征并每分钟拍摄6次静态图像。

图1. 实验装置。(a)框架、容器和监测系统——侧视图和截面图。(b)气体注入针的细节。LVDT = 线性可变位移传感器。

二、边界效应

容器尺寸在保持高质量透明度的同时最小化边界效应。容器宽度 \(a = 50.8 \, \text{mm}\) 受透明度限制;对于此宽度,我们预计对于小于10 mm的气泡,横向边界效应可以忽略不计。另一方面,我们保持注射点与顶部边界之间的良好距离,以便观察气体迁移;随着深度增加,壁摩擦累积,导致注射点处的垂直有效应力低于顶部表面施加的应力(Janssen效应)。我们选择了试样高度与宽度的比值,以平衡这些相互竞争的效应。如果壁摩擦完全发挥,预计在沉积深度 \(z = 0.5a\) 处垂直有效应力降低约20%,在 \(z = a\) 处降低约34%。本文的补充信息文本S2提供了关于壁摩擦的详细讨论。

展开全文

东莞市富临塑胶原料有限公司是 TRANS-TEK 中国代理商,为中国客户提供 LVDT线性/角位移传感器及线性速度传感器。

三、结果

3.1 气体迁移模式和压力特征

我们将透明土壤试样固结至垂直有效应力水平在 \( \sigma'_{v} = 0.15 \, \text{kPa} \) 到 \( \sigma'_{v} = 44 \, \text{kPa} \) 之间(在顶部表面,\( z = 0 \))。这些条件对应于浅海沉积柱的有效应力,其高度范围从不到10 cm到超过10 m,使用已发表的沉积物密度数据估算。本研究的核心包括21次单独的实验。图2显示了在 \( \sigma'_{v} = 0.15 \, \text{kPa} \)、3.8 kPa和24 kPa时的典型结果。

图2. 不同施加垂直有效应力下的典型置换气体迁移模式:(a)\( \sigma' = 0.15 \, \text{kPa} \);(b)\( \sigma' = 3.8 \, \text{kPa} \);(c)\( \sigma' = 24 \, \text{kPa} \)。右侧的图表显示了气体压力(红线)和气体夹杂物体积(蓝线)的特征。

在 \( \sigma'_{v} = 0.15 \, \text{kPa} \) 时,气体以气泡形式迁移。气泡呈非球形,连续的气泡相互作用并可能在向上迁移过程中合并。压力特征显示在气泡开始形成之前的压力上升;气泡膨胀过程中的突然压力下降在气泡释放时结束。连续的形成-释放事件导致锯齿形压力信号。

在中间固结应力 \( \sigma'_{v} = 3.8 \, \text{kPa} \) 下,生长的气体夹杂物最初是一个三维空腔,随后转变为薄裂缝。初始空腔偏离了浆液中光滑球形气泡的形状,呈现出多面体几何形状;这表明表面张力作为形状控制参数的作用消失了。气体空腔以一系列膨胀事件生长。当空腔形成并扩大时,气体压力突然下降。逐渐地,空腔发展出角和边;局部裂缝在这些尖锐位置开始,并最终生长形成单一薄裂缝。

在更高的有效应力水平(例如,\( \sigma'_{v} = 24 \, \text{kPa} \)),气体从一开始就在透明土壤中形成裂缝,没有早期的空腔膨胀阶段。注射压力达到一个平台,其特征是小的加压-下降循环,即锯齿形。每次压力下降标志着裂缝体积的逐步增长。

随着有效应力的增加(例如,\( \sigma'_{v} = 44 \, \text{kPa} \)),裂缝平面变得更薄。在裂缝生长过程中,气体压力持续增加。压力的积累导致裂缝快速发育。这一趋势表明,注入的气体体积大于裂缝开口体积。

根据理想气体的波义耳定律,研究人员可以计算透明土壤试样中气体夹杂物 \( V_{\text{gi}} \) 的体积:

\[ V_{\text{gi}} = C \times \frac{P}{V_{\text{sys}} + V_{\text{inj}}} \]

其中 \( P \) 是气体压力,\( V_{\text{sys}} \) 是注射系统中的初始气体体积,\( V_{\text{inj}} \) 是注入的气体体积。研究人员从气体夹杂物形成之前的 \( P-V_{\text{inj}} \) 值估计常数 \( C \)。图2显示了案例(a)和(c)的计算气体夹杂物体积。突然的体积跳跃与视觉观察结果一致。

3.2 应力历史

研究人员对“超固结”试样进行了气体注入实验,即预先加载至高垂直有效应力,然后卸载至较低的应力水平。目标是引起主应力旋转,使垂直应力成为最小主应力。超固结比和注入时的垂直有效应力定义了实验条件。卸载后的残余水平有效应力可以估算为 \( \sigma'_{h} = (1 - \sin \phi) \times \text{OCR} \times \sin \phi \times \sigma'_{v} \)。透明土壤的摩擦角 \( \phi = 30^\circ \),因此 \( \sin \phi = 0.5 \),当超固结比大于4时,预期会发生主应力旋转。

研究人员对一个短超固结试样进行了测试,估计在注入点的超固结比为10。沉积物在注入点处经历主应力旋转,气体侵入形成一个水平方向的薄裂缝。该裂缝水平传播,最终在接触到容器壁时倾斜。

在高超固结比的试样中,裂缝在接近顶部板时发生倾斜,因为主应力旋转导致水平有效应力大于垂直有效应力。

3.3 排气与裂缝愈合

气体一旦到达沉积物表面,就会释放到水柱或大气中。气体释放事件是间歇性的或连续的,这取决于气体注入速率和沉积物的性质及应力条件。当加压气体从裂缝中泄漏时,气体压力会突然下降;然后,气体压力再次开始上升,直到下一次排气事件发生。沉积物在每次气体释放事件后“愈合”,裂缝逐渐闭合。随着连续的排气事件,愈合能力逐渐减弱;最终,排气路径可能会保持开放,气体以相对恒定的压力持续泄漏。

3.4 循环加载(卸载和重新加载)

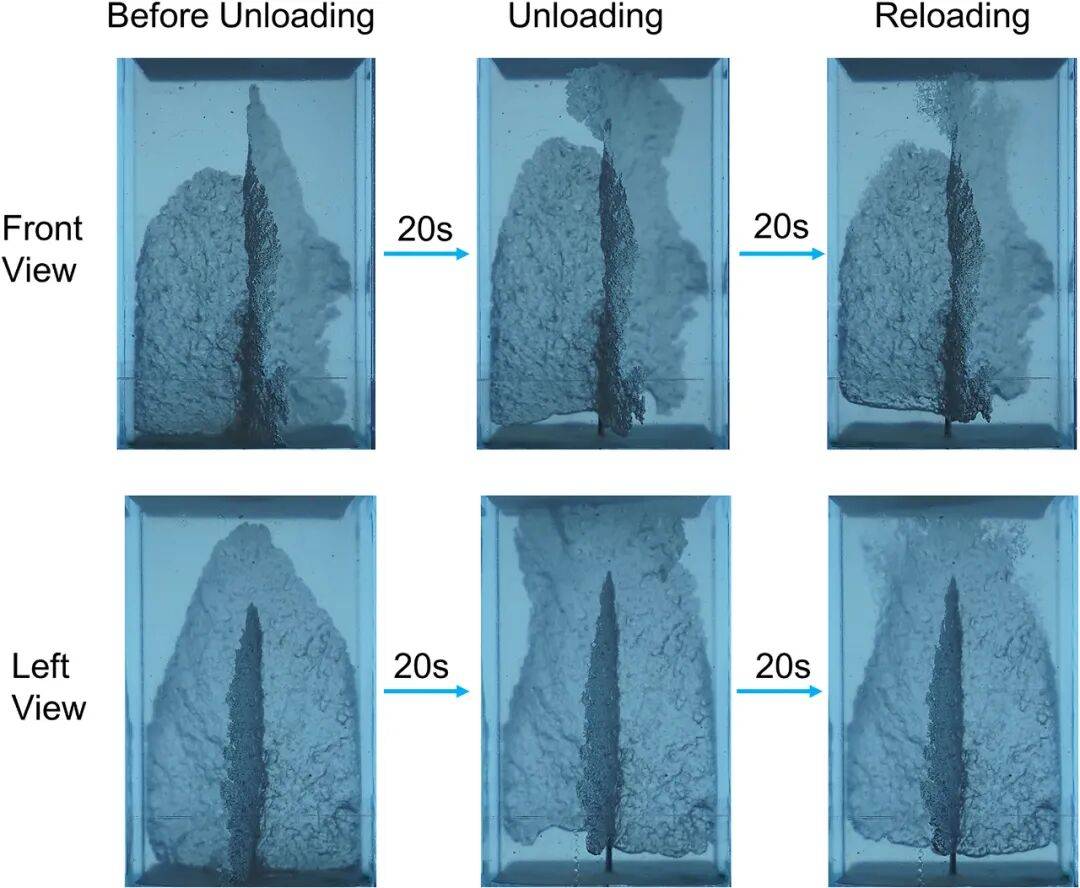

几项测试在气体注入后包括垂直应力循环,以检查循环加载对气体迁移的影响。这些测试类似于与潮汐相关的流体压力振荡。图4显示了一个在气体注入停止后初始形状为Y形的气体裂缝的示例。在从14 kPa垂直卸载至0时,气体膨胀,裂缝向上扩展,到达顶部多孔盘并泄漏到大气中。在垂直重新加载过程中,气体夹杂物部分闭合,泄漏路径暂时关闭。最终,它在随后的卸载周期中再次打开。其他类似案例显示,在循环加载过程中气体夹杂物逐渐向上迁移。

图4. 压力波动促进了充满气体的开口向上迁移。Y形气体裂缝(注意:从14 kPa卸载)。

3.5 记忆效应

在连续的气体注入过程中,气体迁移遵循相似的路径,这表明沉积物中存在对先前事件的机械记忆。图5显示,气体填充的裂缝在第一次注入后逐渐闭合,因为气体在随后的4天内扩散到介质中。在相同的垂直有效应力下进行第二次气体注入,其迁移模式与第一次注入期间创建的开口非常相似。机械记忆反映了第一次注入期间的颗粒尺度位移:随后的放气过程导致局部水平有效应力和局部孔隙比发生变化。局部沉积物结构变化和被困的气体微囊可能有助于记忆效应。

图5. 记忆效应。(a)第一次注入后的开放模式气体填充裂缝。(b)第一次注入后4天的气体扩散和裂缝愈合。(c)第二次注入后的气体填充裂缝。

四、分析与讨论

4.1 细粒沉积物中的气体迁移模式

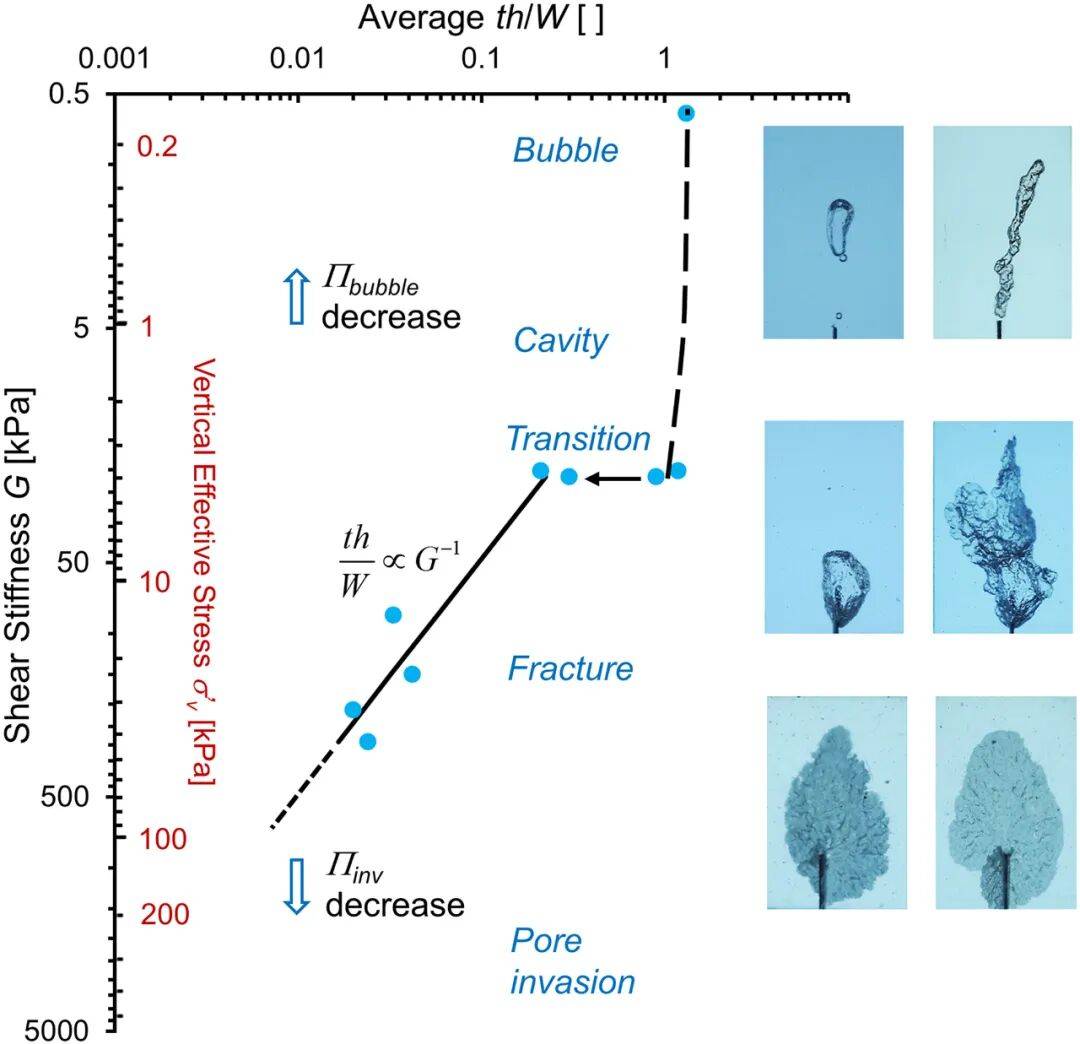

透明土壤试样使研究人员能够实时、高分辨率地观察颗粒介质中的气体迁移。研究人员发现,细粒沉积物中的气体迁移模式取决于注入时的有效应力和应力历史,因为它们决定了所有沉积物的力学性质,特别是其刚度。图6总结了气体夹杂物的形态演变,作为垂直有效应力 \( \sigma'_{v} \) 和沉积物剪切刚度 \( G \) 的函数。研究人员使用图像分析从两个正交方向测量夹杂物面积 \( S \),并使用注射 \( P-V \) 数据计算气体夹杂物体积 \( V_{\text{gi}} \)。然后,气体夹杂物的平均厚度为 \( t_{h} = V_{\text{gi}}/S \)。

图6. 沉积物中的气体迁移模式作为有效应力和沉积物刚度的函数。气体夹杂物厚度与宽度比 \( t_{h}/W \) 是沉积物柔顺性 \( G^{-1} \) 的线性函数。

研究人员发现,随着沉积物刚度 \( G \) 随有效应力增加,气体夹杂物变平,厚度与宽度比 \( t_{h}/W \) 降低。研究人员得出结论:气体迁移模式从低有效应力和刚度下的颗粒置换(气泡、管状、多面体空腔和开放模式裂缝)演变为高有效应力下沉积物变硬时的孔隙侵入。无量纲比值 \( \Pi_{\text{bubble}} = G R/\gamma \) 捕捉了沉积物刚度 \( G \) 和表面张力 \( \gamma \) 作为形态控制参数之间的平衡。气泡夹杂物的几何形状从低 \( \Pi_{\text{bubble}} \) 下的光滑球形变为多面体空腔,标志着从表面张力 \( \gamma \) 控制到沉积物刚度 \( G \) 控制的气泡生长的转变。分析和结果表明,当 \( \Pi_{\text{bubble}} \) 增加且沉积物变得更硬时,更倾向于形成平面开口或“裂缝”,而不是空腔膨胀。测量的厚度与宽度比 \( t_{h}/W \) 与沉积物刚度 \( G \) 成反比。

在高有效应力下,沉积物的刚度阻止了颗粒的位移,气体-液体界面侵入孔隙。颗粒置换与孔隙侵入之间的转变在颗粒尺度毛细力与有效应力相关的骨架力之间的无量纲比值中被捕获:\( \Pi_{\text{inv}} = 10 \gamma/(\sigma' d_{\text{grain}}) \)。就空气进入压力 \( \Delta P_{\text{AE}} \) 而言,这个无量纲比值是 \( \Pi_{\text{inv}} = \Delta P_{\text{AE}}/\sigma' \)。在测试的透明土壤中,当 \( \sigma' \approx 200 \, \text{kPa} \) 时发生孔隙侵入。

4.2 裂缝生长过程

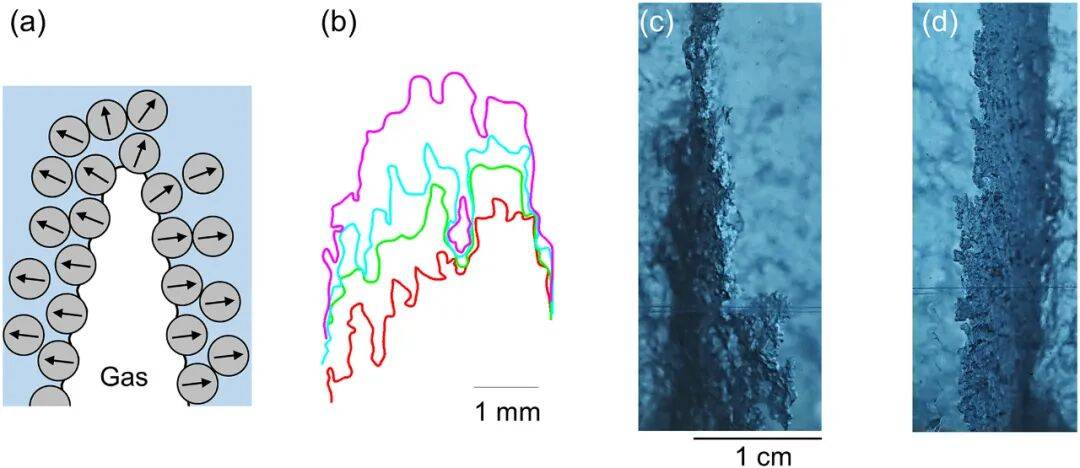

在颗粒尺度上,气-液界面在大孔隙或缺陷处侵入沉积物,并将颗粒推开。颗粒置换气体迁移增加了沉积物的孔隙大小,并减少了裂缝尖端前方颗粒之间的接触力。这些颗粒尺度的机制创造了维持进一步裂缝生长的正反馈。入侵气体体与透明土壤之间的界面是多面体和不规则的:开放模式的不连续性并不是以单一前沿生长,而是通过一系列的开口事件。前沿沿着垂直于最小有效应力的方向前进,这在主应力旋转的超固结沉积物测试中得到了清晰的证明。

图7. 颗粒置换气体迁移。(a)颗粒尺度力。(b)不同注入阶段的瞬时裂缝前沿(正面视图)。(c)和(d)不规则和不连续的裂缝前沿(侧面视图)。

4.3 气体注入压力

在分析诸如钻井、渗透系数测量、低渗透性土壤的原位修复和灌浆等多项工程任务时,裂缝开启的临界注入压力是一个重要因素。研究人员采用了摩擦性莫尔-库仑临界状态公式。以下是空腔膨胀和裂缝扩展的注入压力。

球形空腔膨胀的内部压力 \( P_{\text{cavity}} \) 必须克服平均有效应力 \( \sigma'_{o} \)、孔隙流体压力 \( u_{o} \) 和土壤阻力:

\[ P_{\text{cavity}} = \sigma'_{o} + u_{o} + \frac{G}{\Lambda} \times \frac{R}{s_{u}} \]

其中 \( G \) 是土壤的剪切刚度,\( s_{u} \) 是未排水剪切强度:

\[ s_{u} = \frac{G}{\Lambda} \times \frac{R}{\sigma'_{o}} \]

指数 \( \Lambda \) 为0.8到0.9。该模型忽略了气泡周围的表面张力。

另一方面,开放模式的气体驱动裂缝沿着最小主应力方向扩展,随着裂缝尺寸的增加,注入压力 \( P_{\text{fracture}} \) 趋近于最小主应力 \( \sigma'_{3} \):

\[ P_{\text{fracture}} = \sigma'_{3} \]

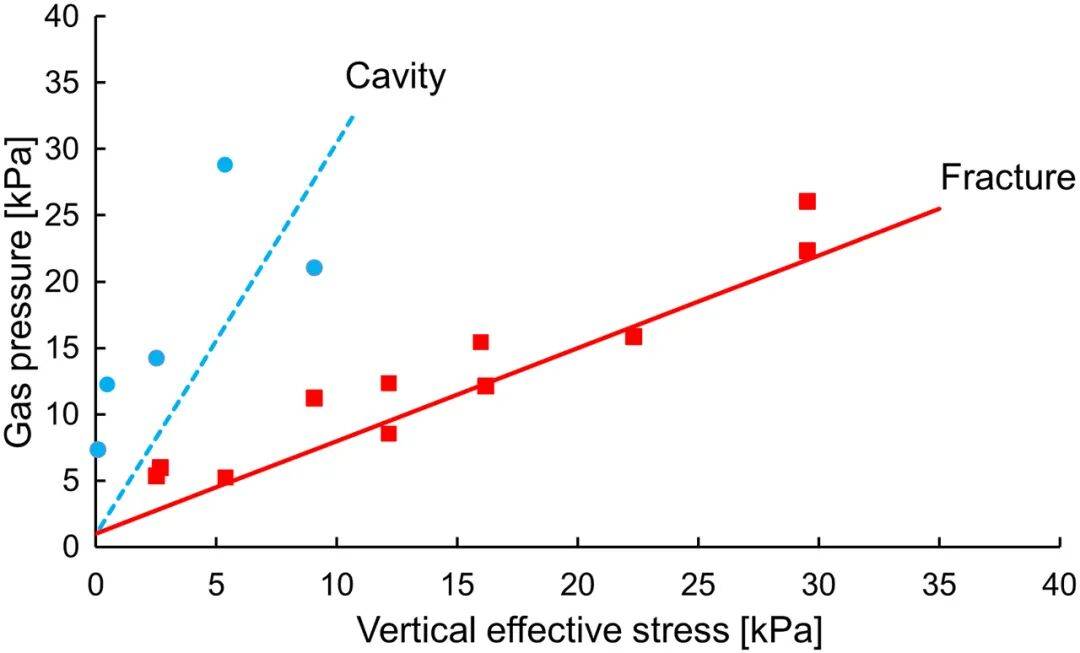

图8比较了空腔膨胀和开放模式裂缝的气体注入压力与注入点处的垂直有效应力的关系。圆圈表示观察到的空腔膨胀,正方形对应于观察到的裂缝。实验观察支持模型预测。总体而言,开放模式的裂缝扩展占主导地位,除非在低有效应力下,气体以空腔型气泡的形式侵入。

图8. 空腔膨胀和开放模式裂缝的气体注入压力与垂直有效应力的关系。数据:红色正方形表示观察到的裂缝;蓝色圆圈对应于空腔膨胀(峰值压力)。模型:红色实线为裂缝扩展,蓝色虚线表示空腔膨胀压力。

五、结论

研究人员利用透明土壤试样在三维容器中对不同有效应力水平下的细粒沉积物中的气体迁移模式进行了可视化。透明土壤是细粒沉积物的合适类比物:它具有颗粒性、多孔性、摩擦性,并且具有依赖于有效应力的刚度和强度。图像分析和气体注入压力测量为机制分析提供了定量信息。主要结论如下:

气体迁移模式反映了颗粒尺度毛细力与有效应力相关的骨架力之间的竞争。在低有效应力和高空气进入压力下,气体迁移是颗粒置换的,并在高有效应力下变为孔隙侵入。

在颗粒置换阶段,入侵气体体的形态随有效应力变化:它从非常浅的深度开始时的球形气泡,演变为多面体空腔,最终随着深度增加变为开放模式裂缝。裂缝平面的厚度与沉积物的剪切刚度成反比。

开放模式裂缝沿着最小主有效应力的方向生长。因此,在正常固结沉积物中,裂缝是垂直的,并且在超固结沉积物中随着主有效应力旋转。气体注入压力与最小主应力成正比。

气体体可以沿着沉积物柱向上迁移。除了浮力驱动外,压力波动还能促进充满气体的开口向上迁移。

在非活动注入期间,置换气体路径可能关闭。然而,当气体注入继续时,它们可以以类似的形态和较低的压力重新打开。沉积物中置换路径的机械记忆与局部有效应力和孔隙比的变化有关。即使在气体流动停止很长时间后,记忆仍然存在。

东莞市富临塑胶原料有限公司是 TRANS-TEK 中国代理商,采购 超TRANS-TEK 产品请立即联系我们。

)

)

)

)

)

)

)

)

(私密埋珍珠起到什么作用))

)

)

)

)