山东宁阳县4岁男童在药店打针后去世 皮试缺失酿悲剧!2025年10月29日下午,山东泰安宁阳县磁窑镇一名4岁男童因腹痛在当地一家药店接受注射治疗。约40分钟后,孩子开始剧烈呕吐。家属将其带回家中,不到一小时,孩子嘴唇发紫、全身抽搐,紧急送医后于17时40分被宣布死亡。从注射到离世,不到两个小时。

涉事药店并非医疗机构,实际为男童注射的是医生的家属,无执业资质。注射前未进行皮试,也未询问过敏史。目前,当地卫健、市监与公安已联合介入调查,两名涉事人员被控制,死因待进一步鉴定。

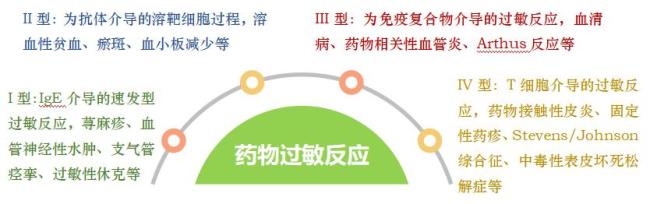

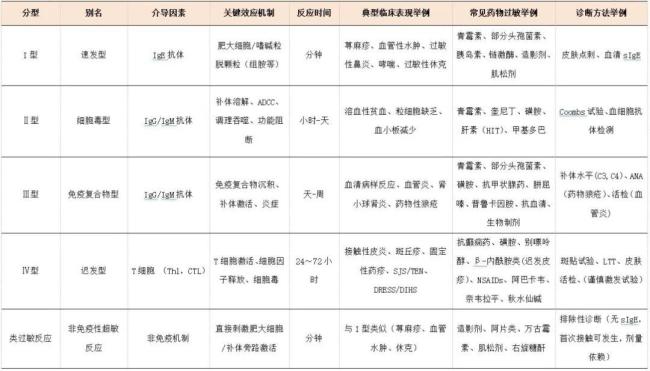

这起悲剧背后反映出一个长期被忽视的医疗常识:皮试。皮试全称“皮肤过敏试验”,是一种通过微量药物注入皮内观察是否出现过敏反应的筛查手段。它主要针对IgE介导的速发型过敏反应,这类反应来得极快,可能在用药后几分钟内爆发,严重时可在半小时内导致死亡。

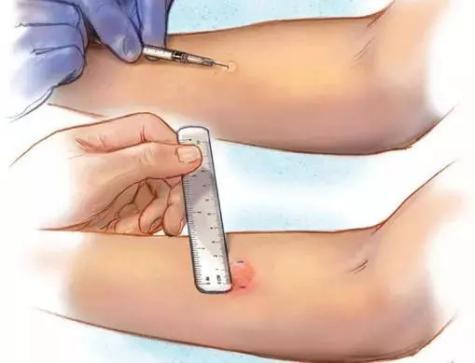

当人体首次接触某些药物(如青霉素),免疫系统可能误判其为“敌人”,产生特异性IgE抗体。这些抗体会附着在皮肤和黏膜下的肥大细胞上。一旦再次接触相同药物,药物分子会与IgE结合,触发肥大细胞释放组胺、白三烯等物质,引发血管扩张、血压骤降、气道痉挛——这就是过敏性休克。皮试正是模拟这一过程。将极少量药物注入前臂皮内,若15分钟内出现红肿、风团,即为阳性,提示高风险。虽然皮试不能预测所有类型的过敏,但它能有效拦截最危险的“速发型”反应。因此,我国《抗菌药物临床应用指导原则》明确规定使用青霉素类药物前必须询问过敏史并进行皮试。

儿童尤其是4岁以下幼儿是药物过敏的高危人群。他们的免疫系统尚未成熟,Th2型免疫应答占优势,更容易产生IgE抗体。同时,婴幼儿皮肤屏障薄弱,药物吸收更快,肥大细胞反应性更强,一旦致敏,释放的炎症介质更多、更猛烈。流行病学数据显示,约1/4的严重过敏反应发生在18岁以下人群,其中低龄儿童占比显著。而抗生素特别是青霉素和头孢类是儿童药物过敏的常见诱因。更危险的是,孩子往往无法准确表达不适,呕吐、嗜睡、持续哭闹等非特异性症状常被误认为是“病情加重”或“肠胃问题”,导致错过黄金抢救时间。

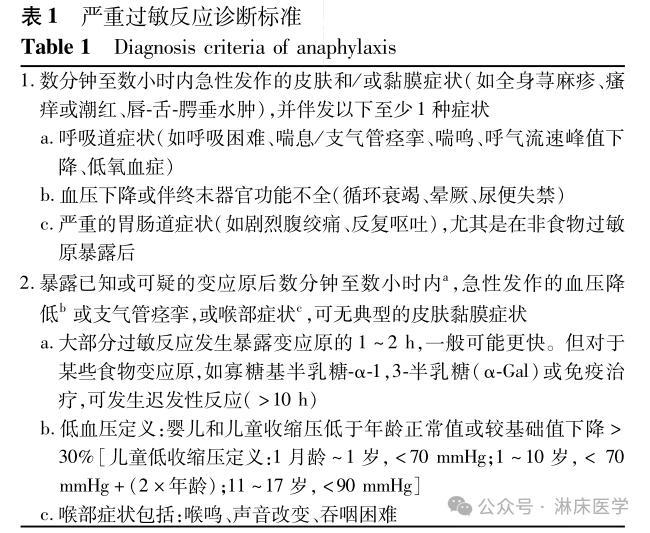

此次事件中,男童注射后迅速出现剧烈呕吐,随后嘴唇发紫、抽搐,正是过敏性休克的典型发展路径。呕吐是儿童过敏反应的早期信号之一,提示消化道血管通透性增加;嘴唇发紫意味着缺氧;抽搐则表明大脑供血不足,已进入休克晚期。从第一个症状出现到死亡,进程极快,抢救窗口极短。

我国对医疗行为有严格规范。根据《医疗机构管理条例》,药店不具备开展注射治疗的资质,任何在药店内实施的注射行为均属非法行医。而为患者注射青霉素类药物前未做皮试更是严重违反诊疗常规。近年来,类似悲剧并非孤例。2022年,河南南阳一名医生在未做皮试的情况下为患者输注青霉素,患者死亡。法院最终以医疗事故罪判处其有期徒刑一年,缓刑一年。2025年另一起案件中,某医疗机构未做皮试致患者死亡,虽未尸检,仍被卫健委处以警告并罚款1.5万元。执法趋势明确:无论是否造成死亡,违反诊疗规范即需担责。

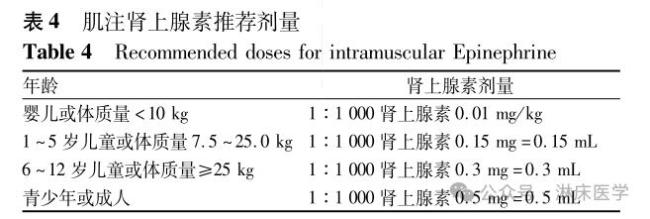

面对药物过敏,家长可以采取一些措施。首要的是主动告知过敏史,哪怕孩子从未出现过明显过敏,也应如实说明。其次,拒绝在非医疗机构接受注射,尤其是药店、美容院、私人诊所等无急救条件的场所。一旦孩子用药后出现皮肤瘙痒、呕吐、呼吸急促、面色苍白、嘴唇发紫等症状,必须立即停止用药,拨打120。最关键的是,过敏性休克的唯一救命药是肾上腺素。正确做法是立即在孩子大腿外侧肌肉注射肾上腺素(剂量0.01mg/kg),即使症状缓解,也需送医观察至少24小时,以防“双相反应”。

这起悲剧再次敲响警钟:医疗安全无小事,一个被省略的皮试,可能就是一道无法挽回的生命防线。对家长而言,提高警惕、掌握常识是保护孩子的第一道屏障;对医疗从业者而言,遵守规范不是负担,而是对生命的敬畏。监管层面也需持续加强对非法行医的打击力度,堵住制度漏洞。每一个孩子的离去,都不应只成为新闻标题。我们需记住:无皮试,不给药;非医疗机构,不打针。这不是口号,而是用生命换来的底线。

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

酶联免疫分析ELISA试剂盒使用说明(鱼类脂肪酸对人体的影响))

)

)