【产学研视点】经时光淬炼而愈彰,藏人文底蕴方为真经典

书店货架上,“经典”标签随处可见。网络文章里,“比肩经典”的评价屡见不鲜。但当我们随手拿起一本被冠以“经典”的书,或是观看一部被称作“经典”的电影,往往会问:这真的是经典吗?

经典不是简单的“老物件”,不是靠时间堆砌的“古董”,更不是营销话术里的噱头。它是文化长河中沉淀的瑰宝,是人类精神世界的灯塔。无论时代如何变迁,科技如何迭代,经典总能击中人心最柔软的地方,提供穿越时空的力量。

本文将剥离经典的外在标签,直击其核心特质,解答“什么是经典”“经典为何不朽”“我们为何需要经典”等问题,让这一抽象概念变得清晰可感。

1.1 不是“标准答案”,而是“永恒提问”

经典的第一个特质,是它从不提供一劳永逸的答案,而是持续抛出人类共同的终极问题。这些问题关乎生存与死亡、爱与恨、自由与束缚、自我与他人,没有时代局限,没有地域隔阂。

展开全文《荷马史诗》里,阿喀琉斯的愤怒与荣耀,追问着“生命的价值是长度还是质量”;《哈姆雷特》中“生存还是毁灭”的独白,直击每个面临抉择时的灵魂;《道德经》一句“道可道,非常道”,把宇宙本源的谜题留给千年后的思考者。

这些问题没有统一解。不同时代的人,会从经典中找到属于自己的答案。古希腊的奴隶看到《伊利亚特》,想到的是战争与生存;文艺复兴时的学者看到的是人性的觉醒;现代职场人看到的,可能是团队协作与个人价值的平衡。经典的提问,像一口永不干涸的井,每个时代都能从中汲取属于自己的甘泉。

1.2 不是“迎合大众”,而是“引领认知”

经典往往诞生于争议之中,它不刻意讨好当下的审美,反而敢于打破固有的认知边界。当大众沉迷于浅层娱乐时,经典选择直面复杂的人性;当社会被短期利益裹挟时,经典坚守着长期的精神价值。

卡夫卡的《变形记》初问世时,被批评“荒诞离奇”,没人理解为何主人公会变成甲虫。但随着时间推移,人们逐渐发现,这只甲虫正是现代社会中“异化个体”的缩影——工作的压迫、人际关系的冷漠,让许多人活成了“不属于自己的样子”。经典的价值,就在于它提前捕捉到时代的精神困境,用独特的表达唤醒人们的思考。

这种引领性,让经典不会随波逐流。它像一把锋利的刀,剖开现实的表象,让人们看到藏在背后的本质。即便初次阅读让人感到晦涩、沉重,但当读懂的那一刻,便会获得认知上的跃升。

1.3 不是“完美无瑕”,而是“真实可感”

很多人误以为经典是“高不可攀的完美作品”,实则不然。经典的魅力,恰恰在于它的“不完美”——真实的人性缺陷、复杂的价值冲突,让作品充满生命力。

《红楼梦》里的贾宝玉,不是传统意义上“建功立业”的英雄,他沉迷诗词、厌恶仕途,甚至被骂“纨绔子弟”;林黛玉敏感多疑、爱耍小性子,并非“完美佳人”。但正是这些不完美,让人物摆脱了“脸谱化”,成为鲜活的“人”。读者能从他们的喜怒哀乐中看到自己的影子,从他们的命运沉浮中获得情感共鸣。

经典从不塑造“神”,而是刻画“人”。它承认人性的复杂——善与恶并存,坚强与脆弱交织。这种真实,让经典跨越时空,无论哪个时代的人读来,都能感受到“这说的就是我”。

2.1 时间的筛选:经得住“反复检验”

时间是经典最公正的裁判。一个作品能否成为经典,不是靠一时的热度,而是靠一代又一代人的检验。短期内的畅销、好评,可能是营销的结果,也可能是迎合了当下的潮流,但只有经得住时间冲刷的,才能沉淀为经典。

古希腊的悲剧、中国的唐诗宋词,流传千年仍被反复品读;莎士比亚的戏剧,在全球舞台上常演不衰;达芬奇的《蒙娜丽莎》,至今仍让无数人驻足凝视。这些作品之所以能跨越千年,是因为它们承载的精神价值,是人类共同的需求——对美的追求、对正义的渴望、对情感的珍视。

时间会淘汰那些空洞、肤浅的作品,留下有厚重内涵的精华。就像大浪淘沙,只有真金才能沉到河底。经典的“老”,不是缺点,而是证明——它已经通过了无数人的检验,被证明具有持久的价值。

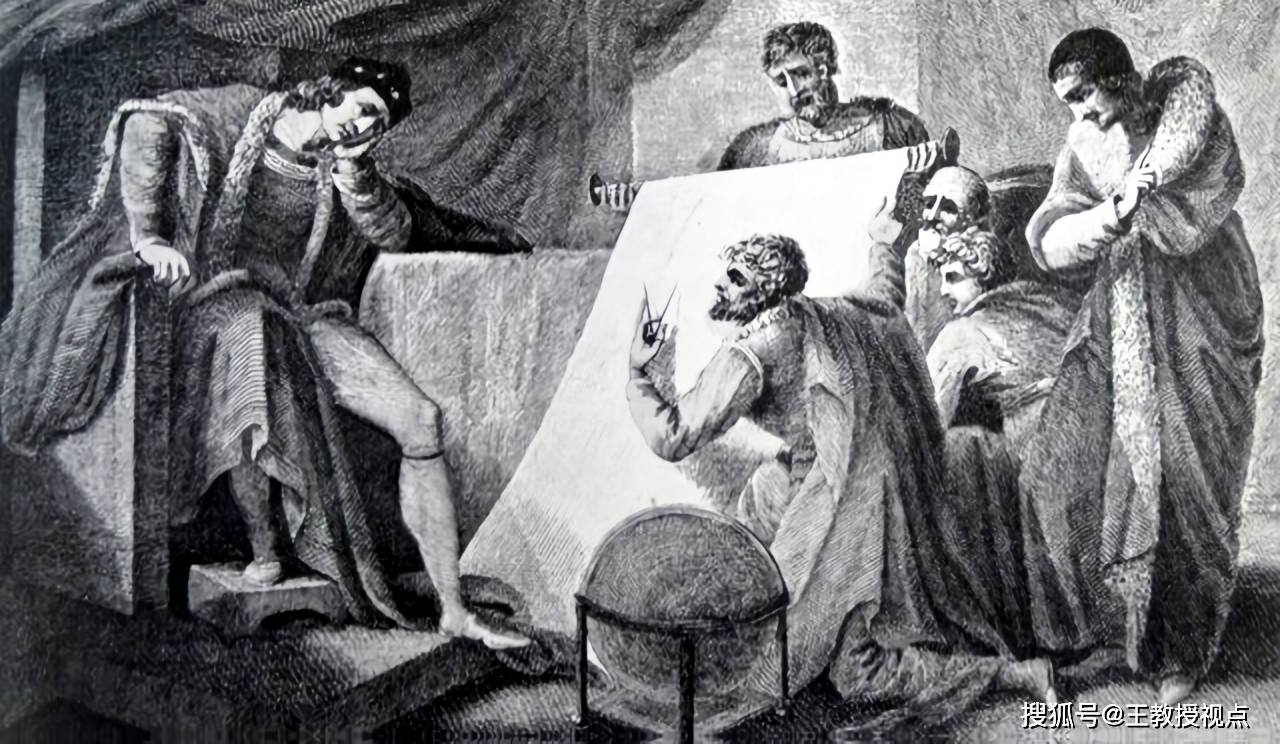

2.2 空间的跨越:打破“地域局限”

经典没有国界,它能突破地域、文化的壁垒,成为全人类的共同财富。东方的孔子与西方的苏格拉底,从未谋面,却都在探讨“如何过好一生”;印度的《罗摩衍那》与中国的《西游记》,故事背景截然不同,却都传递着“坚守信念、战胜磨难”的精神。

这种跨越性,源于经典触及的是人类的“共通情感”。喜怒哀乐、生老病死、悲欢离合,这些情感是全人类共有的体验。无论生活在哪个国家、哪个民族,人们都能从经典中找到情感的共鸣点。

玄奘西行取经,将印度的佛教经典带回中国,与本土文化融合,诞生了独特的禅宗文化;文艺复兴时期,欧洲的学者通过阿拉伯文献,重新发现了古希腊的经典,推动了思想的解放。经典的传播,不是简单的“复制粘贴”,而是在不同文化中“落地生根”,产生新的解读和价值。

2.3 传承的本质:在“解读中再生”

经典不是一成不变的“化石”,而是在传承中不断生长的“生命体”。每个时代的人,都会根据自己的生活体验和时代背景,对经典做出新的解读。这些解读,让经典始终保持新鲜的活力。

《论语》中的“仁”,在春秋时期,是孔子提出的治国理念;到了宋代,程朱理学将其解读为“天理”的核心;在现代社会,“仁”被赋予了“人文关怀”“平等尊重”的新内涵。不同时代的解读,不是对经典的“曲解”,而是让经典的精神内核与当下的生活相结合,使其始终能指导现实。

这种“再生性”,让经典不会过时。它就像一个开放的“对话平台”,每个时代的人都能与它对话,从它那里获得启示,同时又为它注入新的意义。经典的价值,就在这种不断的对话和解读中,得到延续和升华。

3.1 构建个体的“精神底色”

一个人的精神世界,需要有“底色”来支撑。经典,就是构建这种底色的最佳材料。它不像碎片化的信息那样,只能带来短暂的刺激,而是能深入人的内心,塑造稳定的价值观和审美趣味。

读《诗经》,能体会“关关雎鸠”的纯真情感,感受“执子之手,与子偕老”的深情;读《史记》,能看到“王侯将相宁有种乎”的反抗精神,领略“桃李不言,下自成蹊”的人格魅力;读《钢铁是怎样炼成的》,能被保尔·柯察金的坚韧打动,明白“生命的意义在于奉献”。

这些经典作品中的精神内核,会潜移默化地融入人的性格中。它让人在面对挫折时,有“千磨万击还坚劲”的勇气;在面对诱惑时,有“不为五斗米折腰”的坚守;在面对他人时,有“己所不欲,勿施于人”的善意。经典构建的精神底色,能让人在复杂的世界中,保持内心的清醒和坚定。

3.2 连接民族的“文化血脉”

一个民族的文化,不是孤立存在的,而是通过经典代代相传,形成一条绵延不绝的“血脉”。经典承载着民族的历史记忆、价值观念、审美情趣,是民族身份的“精神图腾”。

中国人读《论语》《孟子》,能感受到儒家文化“仁政爱民”“修身齐家”的理念,这是中华民族“以和为贵”的文化根源;读《楚辞》《离骚》,能体会到“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”的探索精神,这是中华民族不断奋进的动力源泉;读《三国演义》《水浒传》,能感受到“忠义”“侠义”的品格,这是中华民族重视道德的体现。

当一个民族的经典被遗忘,其文化血脉就会断裂。就像犹太人,即便流离失所千年,却因为始终坚守《圣经》《塔木德》等经典,保持了民族的凝聚力和文化认同。经典是民族的“根”,只有扎根于经典,民族文化才能枝繁叶茂。

3.3 照亮人类的“未来之路”

经典不仅记录过去、解读现在,更能照亮未来。它所探讨的终极问题,是人类永恒的困惑;它所传递的精神力量,是人类前行的动力。在科技飞速发展、社会不断变革的今天,经典的价值愈发凸显。

当下,人工智能快速发展,很多人担心“被机器替代”,陷入对未来的焦虑。这时,我们可以从经典中寻找答案。《庄子》中的“物物而不物于物”,告诉我们要驾驭工具,而不是被工具奴役;《浮士德》中浮士德不断追求、永不满足的精神,激励我们在变革中保持探索的热情;《人类群星闪耀时》则让我们看到,关键时刻,人类的勇气和信念能创造历史。

经典不是逃避现实的“避风港”,而是直面未来的“指南针”。它让我们明白,无论技术如何变化,人类的精神需求始终不变——对真善美的追求、对自由的向往、对价值的实现。这些精神力量,能让我们在未来的不确定性中,找到前行的方向。

4.1 警惕“流量包装”:热度≠经典

在当下的传播环境中,很多作品靠流量营销被包装成“经典”——明星推荐、热搜刷屏、榜单第一,这些光环让很多人误以为“热门就是经典”。但实际上,热度和经典没有必然联系。

流量作品往往追求“短平快”——情节简单、情感直白,能快速满足读者的娱乐需求,但缺乏深层内涵。它们就像快餐,吃起来方便快捷,却没有营养,无法提供持久的精神滋养。而经典则像慢火熬制的浓汤,需要细细品味,才能体会到其中的醇厚。

识别这类“伪经典”,关键要看作品是否有“超越流量的价值”。如果一部作品,除了让人短暂的“爽”“哭”“笑”之外,无法引发更深层次的思考,无法让人在读完后有所收获,那么它大概率只是“流量爆款”,而非经典。

4.2 警惕“权威绑架”:标签≠经典

除了流量包装,“权威标签”也是“伪经典”的常用手段。“某某专家推荐”“某大奖获奖作品”“必读书单TOP1”,这些标签让很多人产生“权威认证就是经典”的错觉。但权威的评价往往带有时代局限性,甚至可能被利益裹挟。

历史上,很多经典作品曾被权威否定。梵高的画作,生前被视为“垃圾”,无人问津,直到他去世后才被认可为经典;陀思妥耶夫斯基的《罪与罚》,初出版时被批评“思想偏激”,如今却成为世界文学的巅峰之作。反之,很多曾被权威追捧的作品,如今早已被遗忘在历史的角落。

对待权威标签,我们应保持“批判性思维”。权威的推荐可以作为参考,但不能作为判断经典的唯一标准。真正的经典,经得起每个人的独立检验——无论有没有权威背书,只要它能打动你的内心,能让你获得精神上的成长,它对你而言就是有价值的作品。

4.3 警惕“怀旧滤镜”:怀旧≠经典

很多人会把“小时候读过的书”“童年看过的电影”等同于经典,这其实是“怀旧滤镜”在作祟。怀旧源于情感寄托,我们怀念的可能不是作品本身,而是作品所承载的童年记忆、青春时光。

小时候看过的某些动画片,长大后再回看,会发现情节简单、逻辑粗糙;年少时追捧的某些小说,如今读来会觉得价值观片面、文笔稚嫩。这些作品之所以能留在记忆中,是因为它们陪伴了我们的成长,但这并不意味着它们具备经典的特质。

区分“怀旧作品”和“经典”,关键要看作品是否能“跳出特定的时代语境”。如果一部作品,剥离了你的个人记忆后,依然能让其他时代的人产生共鸣、获得启示,那么它就是经典;如果它只能依靠你的怀旧情感支撑,那么它只是“个人化的回忆载体”。

5.1 不必“顶礼膜拜”:经典可以“有不同解读”

很多人读经典时,会陷入“必须读懂标准答案”的误区,把经典当成“圣经”,不敢有自己的想法。但实际上,经典的开放性恰恰在于它没有“唯一解读”,每个人都可以从自己的角度与它对话。

同样是《红楼梦》,红学家可以研究其版本、考据其历史;普通读者可以欣赏其诗词、感受其情感;职场人可以从中学习人际关系的智慧;父母可以从中思考家庭教育的方式。没有哪种解读是“绝对正确”的,只要能从经典中获得属于自己的收获,就是有意义的阅读。

读经典时,我们可以带着“质疑”的态度。对书中的观点,不必全盘接受;对人物的行为,不必盲目认同。提出自己的疑问,与经典展开辩论,这种“互动式阅读”,能让我们更深入地理解经典,也能让经典为自己所用。

5.2 不必“追求速度”:经典需要“慢慢品味”

在快节奏的当下,很多人读经典也追求“速度”——一天读完一本名著,一周刷完一部经典电影。但经典不是“速食食品”,它的价值需要在慢慢品味中才能显现。

读《道德经》,短短五千字,有人读了一辈子。每读一次,都会因为人生阅历的增加,有新的感悟;看《肖申克的救赎》,每次重看,都会在不同的情节中找到新的力量。经典的厚重,决定了它无法被“快速消化”。

与经典相处,应该像品一杯好茶——慢慢冲泡,细细品味,感受其香气在舌尖蔓延,体会其韵味在心中沉淀。可以不用规定“多久读完”,而是在某个安静的午后,随手翻开一页;在某个迷茫的时刻,重温一段熟悉的文字。这种“碎片化的深度阅读”,比“赶进度式的阅读”更有价值。

5.3 不必“局限形式”:经典无处不在

提到经典,很多人会想到“厚重的书籍”“古老的画作”,但实际上,经典的形式是多样的。一首流传百年的民歌,是经典;一部影响深远的电影,是经典;一段代代相传的民间故事,是经典;甚至一句妇孺皆知的谚语,也是经典。

经典不在于形式,而在于其精神内核。只要能传递人类共同的价值、引发情感共鸣、提供精神滋养,无论何种形式,都可以成为经典。我们不必局限于“读纸质书”,可以通过电影、音乐、戏剧等多种方式与经典对话。

比如,通过电影《霸王别姬》,我们能感受到京剧艺术的魅力和人性的复杂;通过歌曲《茉莉花》,我们能体会到东方美学的清新与婉约;通过民间故事《愚公移山》,我们能传承“坚持不懈”的精神。经典无处不在,关键在于我们是否有“发现经典的眼睛”。

什么是经典?它是超越时代的提问,是引领认知的灯塔,是真实可感的生命;它在时间中沉淀,在空间中传播,在传承中生长;它构建我们的精神底色,连接民族的文化血脉,照亮人类的未来之路。

经典不是高不可攀的“圣物”,而是陪伴我们成长的“精神伴侣”。它不会给我们提供现成的答案,但会教会我们思考;它不会迎合我们的懒惰,但会推动我们成长;它不会随波逐流,却会始终与我们并肩前行。

在这个信息爆炸、节奏飞快的时代,我们更需要经典的滋养。它能让我们在碎片化的世界中,保持内心的完整;在浮躁的社会中,坚守精神的家园;在不确定的未来中,拥有前行的勇气。

从今天起,不妨随手拿起一本真正的经典——无论是《诗经》还是《莎士比亚》,无论是《红楼梦》还是《百年孤独》。不用追求读懂所有,不用强迫自己记住名言,只是静下心来,与经典对话。相信在某个瞬间,你会突然明白:这就是经典的力量。

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)