英伟达市值达到四万亿美元,员工规模约为3.6万人,这标志着劳动和财富正在悄悄脱钩。这篇文章将详细解释这一现象及其背后的原因,并指出这不是突然的灵光一现,而是多年累积的结果。

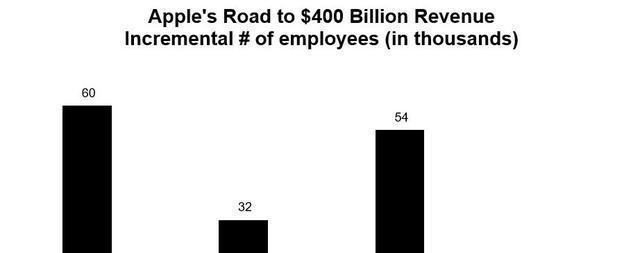

2024年,英伟达市值突破四万亿美元,员工人数仅为3.6万,这与传统认知中的“多劳多得”形成了鲜明对比。2007年惠普成为第一个年营收破千亿美元的科技公司,当时其员工数为17.2万。2008年IBM也突破了千亿营收,但员工数接近40万。到了2011年,苹果用6万员工拿到第一个千亿营收,之后再拿下下一个千亿营收所需新增员工却逐渐减少,最近一次增收仅用了约1.7万新员工。

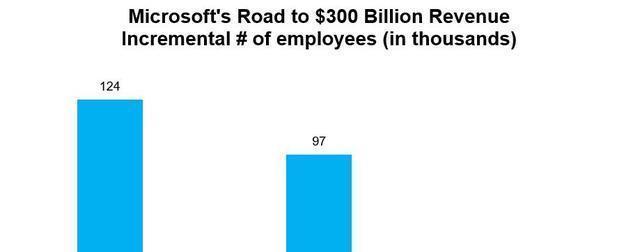

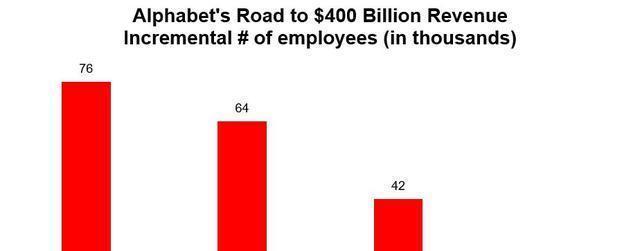

谷歌曾用7.6万员工达到首个千亿营收,预计到2024、2025年附近,再增加三千人,下一次千亿营收可能只需1.1万人。微软历史上为了达成千亿、两千亿营收分别增员12.4万和9.7万,但最近一次千亿增长仅用了约7000人。Meta起步时用6.3万员工达成首个千亿营收,后续千亿增长所需人手下降到三分之一左右。亚马逊疫情期间大规模招聘,但最近一次两千亿营收仅增员3.6万人,CEO Andy Jassy在2025年6月内部备忘录中提到,随着生成式AI和智能体推广,公司工作方式会发生变革,预计员工总数会减少。

沃尔玛在过去十年全职员工数量基本稳定,但营收增长了约2000亿美元。公司表示未来三年员工规模将维持不变,这意味着自2015年以来,沃尔玛在几乎零人员增长的情况下实现了约3000亿美元营收增长。

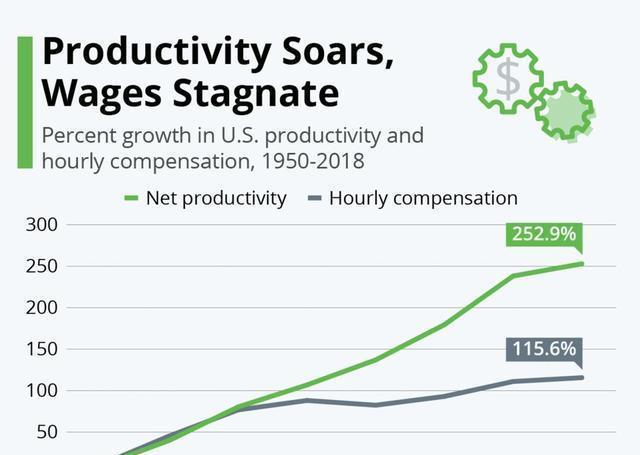

把这些科技巨头和沃尔玛的增收合在一起看,苹果、微软、谷歌、Meta、英伟达每家最近的千亿增收,加上亚马逊两千亿以及沃尔玛三千亿,合计大约万亿美元的营收增长,而对应的人员增长仅有十万左右。Daniel Fernández在2026年的研究显示,净生产力到2018年涨到252.9%,小时薪酬只涨到115.6%。十年前经济学家Erik Brynjolfsson就提醒过机器学习带来的悖论,生产率在爬升,但就业并没有按比例上升。

股权分析师“MBI Deep DIVES”对这些公司的人头和营收关系做了可视化分析,从苹果到谷歌,从微软到Meta,结论是每新增千亿营收所需员工数在递减。技术提升效率,资本回报被放大,劳动份额反而被挤压,这不是某天突然发生的事,而是多年累积后的结果。

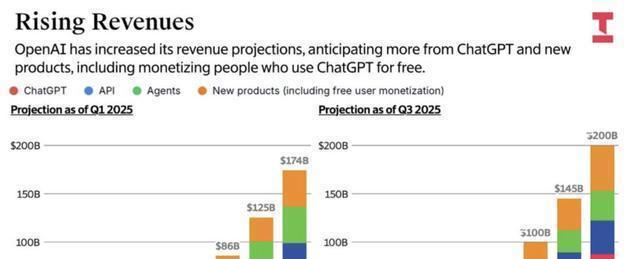

有人认为未来一端是这些无需大幅增员就能主导经济的巨头,另一端是被技术赋能的个体创业者和内容制作者,中间环节的群体会被挤压得越来越窄。资本市场对OpenAI在2030年达到2000亿美元营收的概率上调,表明技术能把规模变小却把产出放大的趋势已被广泛认可。

企业内部的岗位被替代与重塑,某些行业需要更多高度技能的人,而大量重复性工作可能不再需要那么多人去做。现实会有不适应,有抗拒,也有趁机而起的人和企业。时间线和事实都在那里,读懂它并不难,但改变既需要时间也需要代价。技术带来的变化仍在继续,谁能把握住机会,谁就有机会在这场由效率和资本主导的新经济里找到位置。

)

)

)

)

)

)

)

)

)