怀兹教育 余热产业推广总站-韩超 2025年11月16日

怀兹教育 余热产业推广总站-韩超 2025年11月16日移动储热技术在生物质发电厂的理论应用前景广阔,其核心价值在于解决生物质发电的间歇性、地域限制及灵活性不足等问题,同时通过多场景应用提升系统经济性。

以下从技术适配性、应用场景、政策支持、经济效益及挑战等方面展开分析:

一、技术适配性:灵活应对生物质发电特性

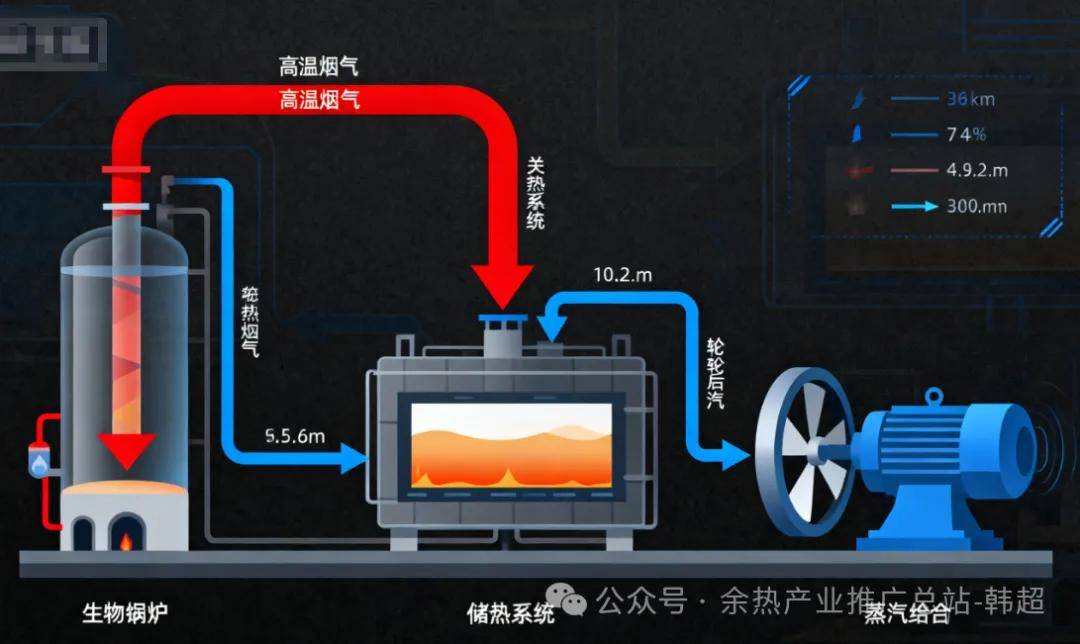

生物质发电的原料供应和电力输出具有季节性、波动性特点,而移动储热技术可通过以下方式提升系统稳定性:储热介质选择的多样性显热储热:某类显热储热技术在生物质电厂中已实现耦合应用,其工作温度范围可匹配生物质锅炉的高温烟气余热回收需求。

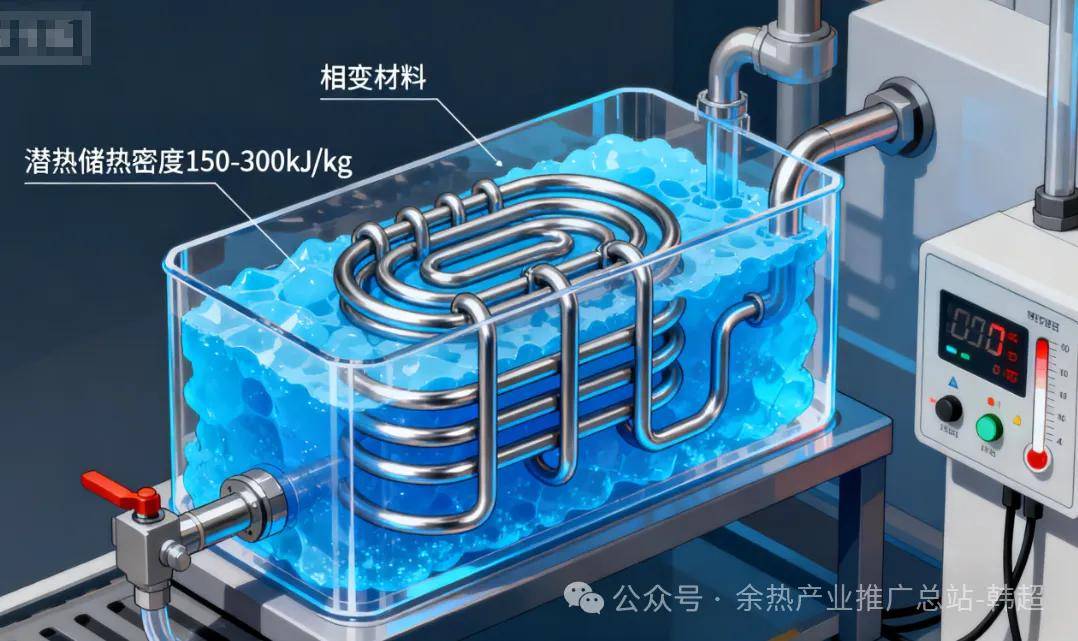

例如,该类储热系统通过双罐设计存储多余热量,在电力需求高峰时释放热能驱动相关设备发电,提升调峰能力。潜热储热:某类潜热储热材料因其较好的储热性能和温度可控性,适用于中低温场景(如工业蒸汽供应)。移动式潜热蓄热装置可通过模块化设计,在生物质电厂低负荷时段储存热能,运输至用热企业释放。新型储热技术:某类新型储热技术利用特定介质储能,储热成本较低,且循环效率较高,可长期储存生物质发电产生的热能,适用于区域供暖或工业蒸汽供应。移动性与分布式应用

展开全文

生物质电厂通常位于农村或偏远地区,传统管道供热半径受限。移动储热技术(如罐式集装箱、移动储热车)可突破地域限制,直接将热能输送至一定范围内的工业园区、农业大棚等用户,替代传统化石能源锅炉。例如,某生物发电单位通过移动储热车实现生物质蒸汽的 “门到门” 供应,每吨蒸汽成本较传统管道有所降低。

二、应用场景:构建多能互补的能源生态

移动储热技术与生物质发电的结合可延伸出以下创新场景:电力调峰与辅助服务生物质电厂通过移动储热系统存储低谷时段的多余热能,在电网负荷高峰时释放热能发电,参与电力现货市场交易。例如,某类储热技术耦合生物质发电可使机组调峰深度显著提升,增强电网灵活性。移动储热车还可作为 “应急热源”,在电网故障或极端天气时为重要用户提供稳定蒸汽,提升能源供应可靠性。工业蒸汽与区域供暖生物质电厂可利用移动储热技术为中小型工业企业提供定制化蒸汽服务。

例如,某地区生物质电厂通过移动储热车向食品加工、纺织印染等企业输送符合需求的蒸汽,替代传统化石能源锅炉,每年可实现显著碳减排。在北方农村地区,移动储热系统可将生物质发电产生的热能储存并运输至分散农户,实现清洁供暖。例如,某北方地区项目利用新型储热技术储存热能,满足冬季一段时间的供暖需求,每户每年可节约一定量的传统燃煤。多能互补与绿电消纳移动储热技术可作为生物质发电与风光能源的耦合枢纽。例如,在风光大发时段,利用弃电加热储热介质,再通过生物质锅炉补燃释放热能,实现 “绿电 - 热能 - 电力” 的循环转换,提升可再生能源消纳率。结合生物天然气技术,移动储热系统还可存储沼气发酵产生的热能,优化生物质能源的梯级利用。

三、政策与经济性:双重驱动技术落地政策支持体系逐步完善国家相关部门鼓励可再生能源发电企业自建或购买调峰储能能力,生物质电厂通过移动储热系统提升调峰能力后,可获得额外并网指标和辅助服务收益。部分地方政府出台政策,对移动供热项目给予设备购置补贴和碳排放权交易支持。

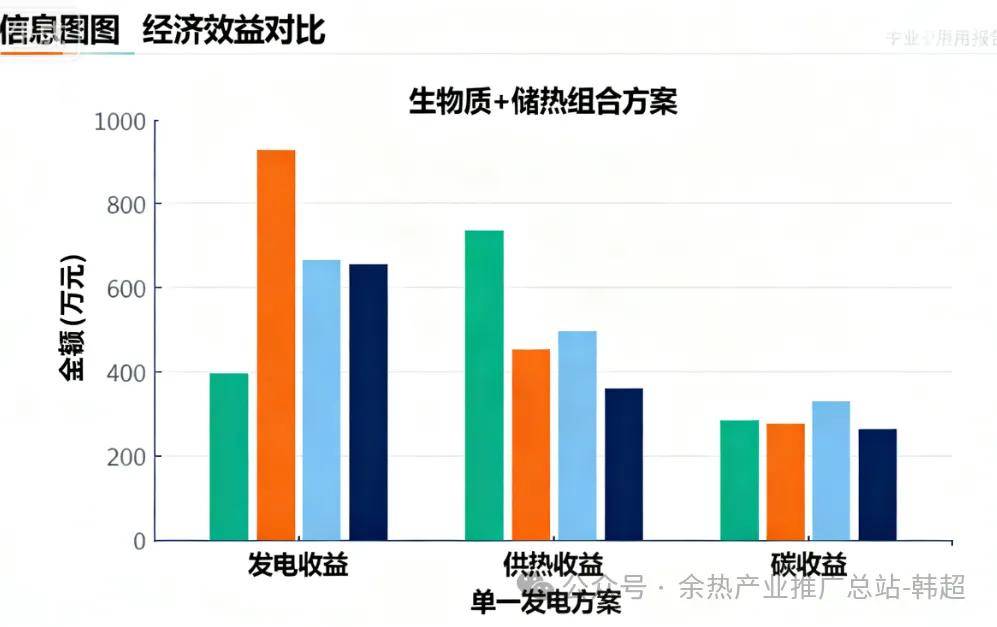

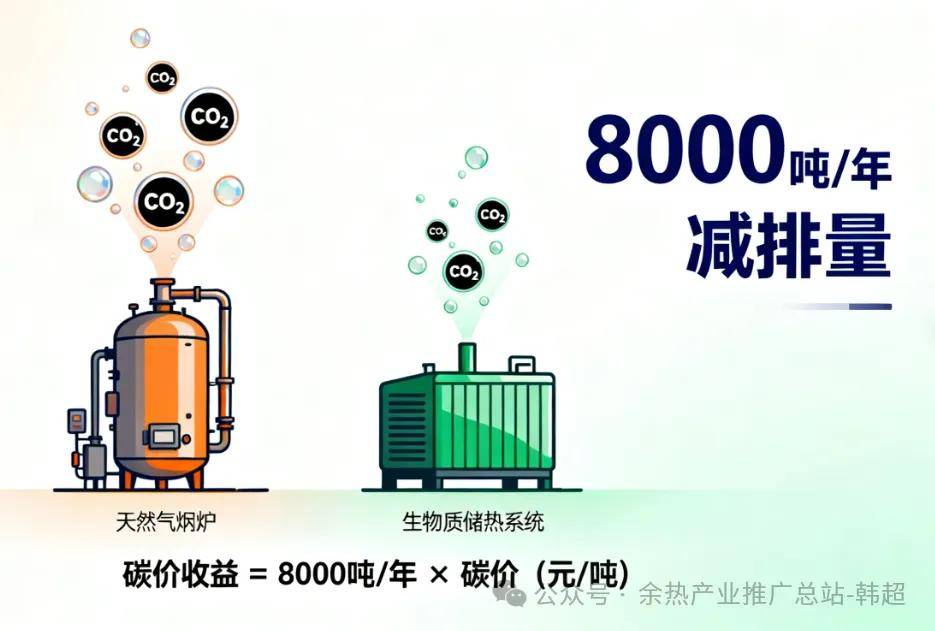

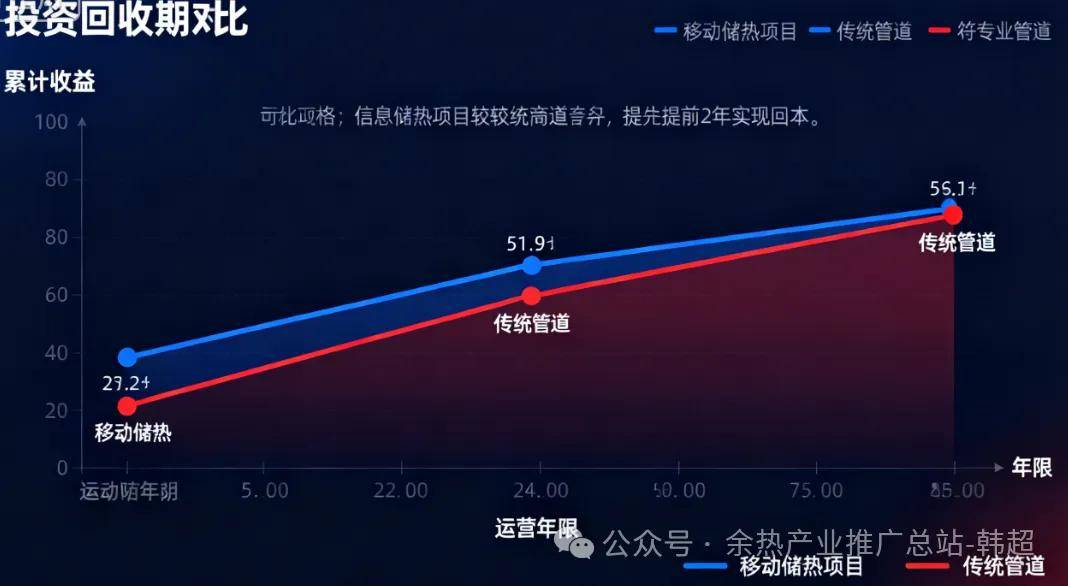

例如,某地方政府通过基础设施改造为移动储热车提供专用通道,降低运营成本。经济效益显著提升直接收益:移动储热项目的供热收益通常比发电收益更高。例如,某地区项目通过移动储热车销售蒸汽,年营业额预计达到较高水平,投资回收期可缩短至合理区间。成本节约:移动储热无需建设固定管道,初期投资可大幅降低。同时,通过优化运行策略(如夜间储能、白天放热),可减少生物质电厂的启停次数,降低设备维护成本。碳资产增值:移动储热替代化石能源可产生额外碳减排量。

例如,每吨生物质蒸汽替代传统化石能源可减少一定量 CO₂排放,按当前碳价水平计算,每吨蒸汽可获得相应碳收益。

四、挑战与应对策略技术瓶颈储热介质性能优化:某类储热材料存在导热性能和长期稳定性不足的问题,需通过添加辅助材料或改进封装技术提升性能。移动设备能效提升:移动储热车的保温层设计和运输路线优化可减少热能损耗。

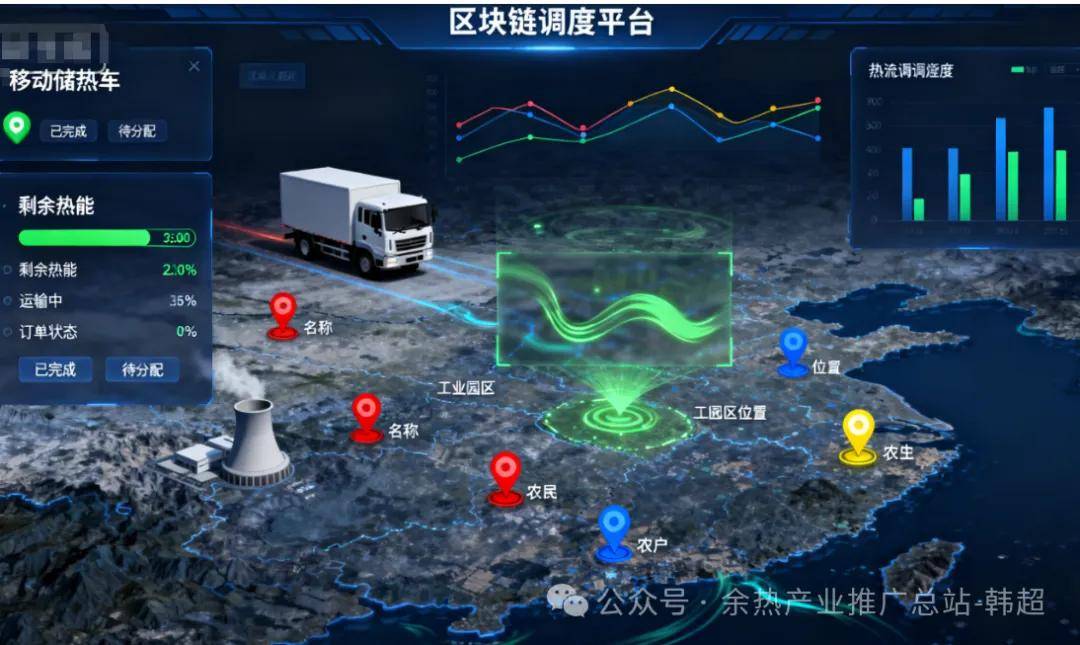

例如,某国外项目采用先进保温技术,使储热车在一定时间内温度损失控制在较低水平。运营管理复杂性多主体协同机制:移动储热涉及电厂、运输公司、用热企业等多方协作,需建立统一的调度平台实现订单管理、路径规划和结算清算。应急响应能力:需建立储热介质泄漏、车辆故障等突发情况的应急预案,例如配备备用储热设备和快速维修团队。

市场培育与标准化商业模式创新:可探索 “热能即服务” 模式,由电厂负责储热设备投资、运维和热能供应,用户按实际用热量付费,降低初期投资门槛。行业标准制定:需建立移动储热设备的安全标准(如承压能力、防火等级)和能效评价体系,促进市场规范化发展。

五、结论与展望

移动储热技术通过 “灵活储 - 智能运 - 精准供” 的模式,为生物质发电厂提供了从单一发电向综合能源服务转型的路径。其理论应用前景可概括为:技术层面:多种类型储热技术与移动载体的结合,可覆盖生物质发电全温度段的热能存储需求。

经济层面:通过多场景应用和政策支持,移动储热项目可实现具备商业化推广价值的收益水平。环境层面:替代化石能源可显著减少碳排放,助力 “双碳” 目标实现。

未来,随着储热材料成本下降和先进技术的普及,移动储热技术将进一步向智能化、规模化方向发展,成为新型电力系统和零碳园区的重要支撑。

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)