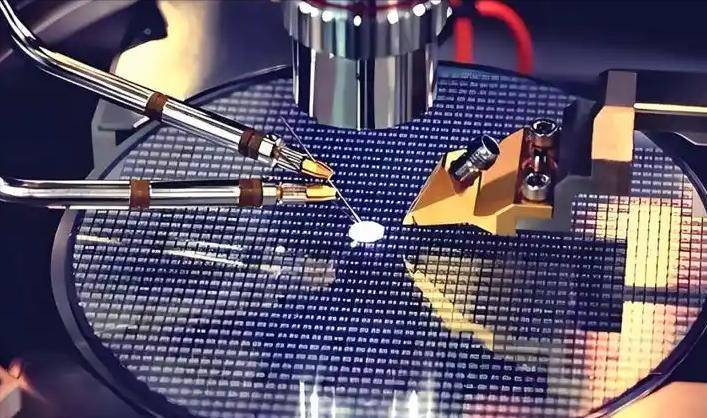

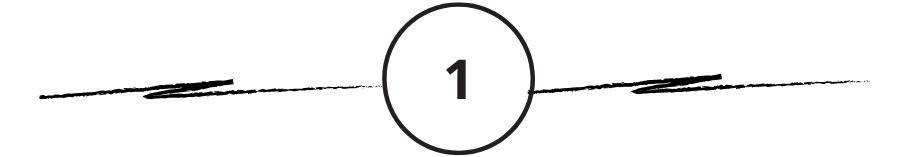

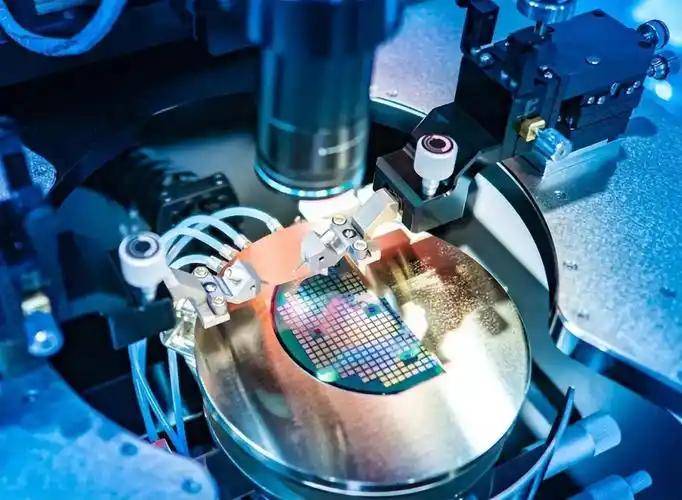

在芯片这场高科技的马拉松中,谁都知道光刻机是C位,但很少人注意到,能让光刻机“画画”的那支小小画笔:光刻胶。

现在的局面是,这支“画笔”被日本牢牢握在手里,尤其是高端那块,全球90%都得靠它。

说光刻胶冷门,是因为它在整个半导体产业链中占比不到1%。但正所谓“看戏的站C位,干活的在后台”,光刻胶虽然是幕后角色,却是芯片制造中不可或缺的一环。你可以理解为,没有它,光刻机就是个空壳,连图案都画不出来。

日本之所以能稳坐垄断王座,不靠运气,全靠几十年如一日的深耕。上世纪70年代,他们搞了个“VLSI计划”,立志在半导体材料上自给自足。

当时世界还在摸索芯片怎么造,日本已经开始研究怎么把光刻胶的纯度做到极致。更狠的是,他们不单卖材料,而是打包卖“设备+工艺+服务”,客户买光刻机时,默认就用日本的光刻胶。

这种绑定,一旦建立,换供应商就得重新调设备、测良率,成本高得吓人。

而且,日本企业特别会靠近用户,在韩国建厂、搞本地服务,不光稳住了客户,还顺便断了别人插足的念头。

更关键的是,他们对这个低利润、慢回报的行业从不嫌弃。别人觉得不赚钱就跑了,日本企业却一干几十年,愣是把技术门槛垒成高墙。

说实话,中国在光刻胶领域起步确实晚。尤其是高端EUV光刻胶,技术难度大、适配要求高,一个参数不对,芯片就报废。

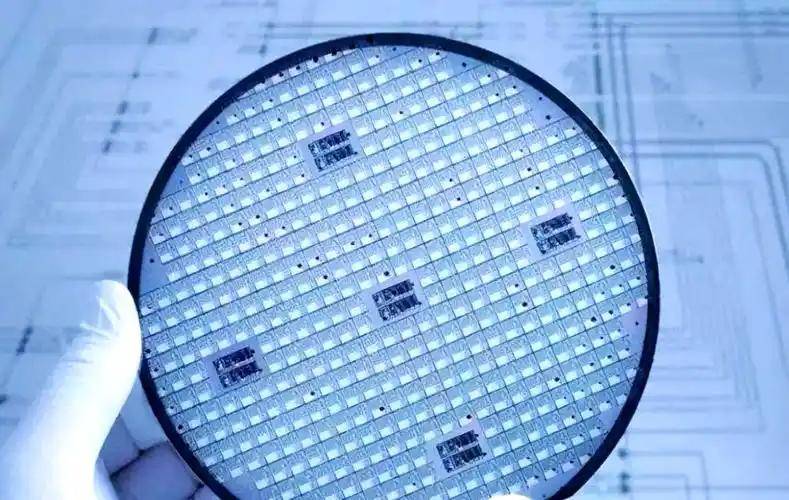

中低端市场,中国已经开始实现配方自主化,90nm以上的制程基本可以用国产材料替代。

虽然这只是“初级赛道”,但至少证明了中国企业具备研发与量产能力,供应链也开始松动。

真正的挑战,是如何在高端赛道上追上来。现在的策略是“两条腿走路”:一边推动政策支持,让国产光刻胶有机会在晶圆厂进行实际验证,不再停留在实验室里空转;一边试水新材料,比如金属氧化物光刻胶,可能不走老路也能到终点。

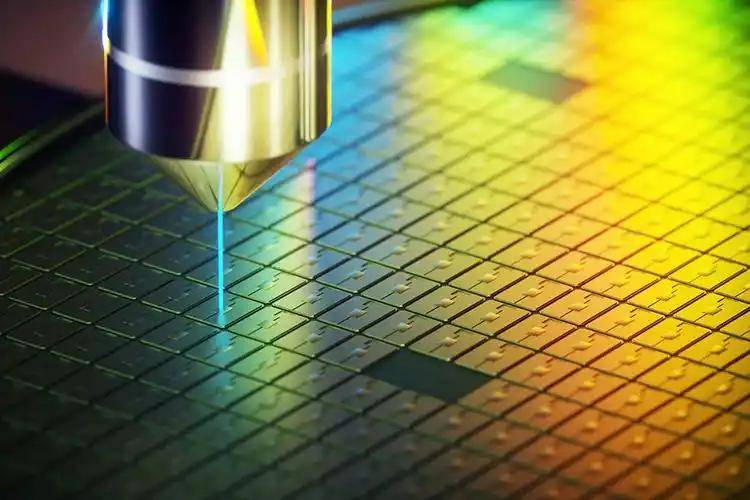

但这条路不简单。光刻胶和光刻机之间的匹配比情侣谈恋爱还讲究,曝光剂量、光敏反应、显影液配方,缺一不可。哪怕技术上接近了,没有真实产线的数据支持,也难以打动客户。

2019年,日本对韩国搞了一波“断胶”,本以为韩国会陷入瘫痪,没想到韩国政府一出手,三年内就扶持出本土EUV光刻胶产业。

中国的体量和基础不弱于韩国,关键是要聚焦。别再撒胡椒面式的投入,要把资源砸在最有希望的头部企业上,集中攻关高端参数,别怕赔钱,也别急着盈利,先把技术做出来。

同时,要让光刻胶企业和光刻机厂商、晶圆厂坐在一张桌子上,一起调参数、跑验证,这样才能真正迈出“实验室”走向“产线”。

市场机会也在变。全球芯片企业开始警惕单一供应商,谁都不想把命门交给一个国家。中国可以先用中低端产品切入国际市场,建立可信度,再逐步推进高端材料。只要能卡住一个“稳定、便宜、能用”的定位,就有机会打开局面。

中国光刻胶的突围,不是靠一两年砸钱就能搞定的事。这是一场关于产业定力、技术积累、生态协同的长期战。不能指望一夜之间挑战日本几十年的垄断,但可以一步步夯实基础,逐渐补上短板。

别忘了,日本今天的垄断地位,靠的不是一项技术,而是一整套产业逻辑。从战略布局到客户绑定,从研发定力到供应链管理,每一步都走得稳、准、狠。

中国现在做的,就是把这条路重新走一遍,但不一定非要照搬。比如新材料的探索,比如验证平台的建设,比如和国际市场的互动——这些都是可以灵活调整的变量。

这场仗还长,但只要方向对、节奏稳,就有机会在关键材料上实现突破。光刻胶虽然冷门,却正是中国制造走向自主的一个缩影。别看它小,撬动的却是整个芯片产业的大格局。

有些战役,不是因为已经胜利才去打,而是必须打,才能看到胜利的希望。光刻胶之战,正是如此。

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)